日刊ゲンダイに連載している「TV見るべきものは!!」。

今回は、片岡愛之助絶賛出演中のドラマ「LOVE理論」を取り上げました。

テレビ東京系「LOVE理論」

モテモテの愛之助を起用した

キャスティングの勝利

モテモテの愛之助を起用した

キャスティングの勝利

モテるんだねえ、片岡愛之助。熊切あさ美の次は藤原紀香だという。

歌舞伎界には「芸の肥やし」という有難い言葉もあるので、この騒動をしっかり収めて、舞台に精進してもらいたいものだ。

その愛之助が、何ともタイムリーなドラマに出演している。その名も「LOVE理論」。

茨城から東京に出てきた大学生(大野拓朗)が、「モテたい」という夢を必死で追いかける物語だ。愛之助は、大野のバイト先であるキャバクラの店長。しかも、“恋愛理論の達人”という裏の顔を持っている。

大野がアプローチしているのは、新人キャバ嬢として入店してきた、同じ大学の女子学生(清野菜名、好演)。

毎回、愛之助が大野に授けるLOVE理論が笑える。たとえば、わざと障壁を作って相手を揺さぶる「ロミオとジュリエット理論」。また、トラブルを抱えた相手に取り入るための「そんな事か理論」などだ。

金髪のかつらを被った愛之助は、マスターとしての威厳と自信をもって、大野を指導していく。

しかも、そのテンションの高さが異様だ。「理論通りには展開しない、自身の恋愛への苛立ちがあるのか?」などと、つい余計な想像をしてしまう。

2年前、コンビニを舞台に同名のドラマが放送されたが、その時の恋愛理論マスターは中村獅童だった。連続してキャスティングの勝利である。

(日刊ゲンダイ 2015.06.09)

ビジネスジャーナルに連載している、碓井広義「ひとことでは言えない」。

今回は、小島慶子さんの小説『わたしの神様』が描く、「女子アナ」について書きました。

元TBSアナが暴く、エグすぎる女子アナの世界

今月3日、日本テレビの新人アナウンサー、笹崎里菜がデビューした。同局系のバラエティ番組『1億人の大質問!?笑ってコラえて!』に出演し、これからの抱負を語ったのだ。

ほんの短いコメントだったが、ホステスのバイト歴で内定取り消し、それを不当だとしての訴訟、さらに逆転入社という経緯があるため、芸能マスコミの取り上げ方は、すっかり“話題の大型新人”扱いだった。思い返せば、「清廉性」という言葉が一人歩きするなど、「アナウンサーとは一体なんだろう」と考えさせられる騒動だった。

●小島慶子の初の小説 『わたしの神様』

先日、元TBSアナウンサーで、現在はタレント、エッセイスト、ラジオパーソナリティとして活躍中の小島慶子が、初の小説『わたしの神様』(幻冬舎)を上梓した。

舞台はズバリ、民放キー局。主人公は「私には、ブスの気持ちがわからない」と言い切る人気女子アナである。誰よりもスポットを浴びようと競い合い、同時に地位と権力を求めてうごめく男たちとも対峙する彼女たち。テレビドラマで、そう簡単には描けない物語だ。

低迷しているニュース番組がある。キャスターを務めてきた佐野アリサが産休に入ることになり、抜擢されたのは人気ランキング1位の仁和まなみだった。育児に専念する先輩と、これを機にさらなる上を目指す後輩。フィクションであることは承知していても、彼女たちの言葉は、著者の経歴からくる際どいリアル感に満ちている。

例えば、ニュース番組担当の女性ディレクターは女子アナを指して、「ほんと、嫌になるわ。顔しか能のないバカ女たち」と手厳しい。

当のまなみは心の中で言い返す。「この世には二種類の人間しかいない。見た目で人を攻撃する人間と、愛玩する人間。どれだけ勉強したって、誰も見た目からは自由になれないのだ」。

さらに、「どんなに空っぽでも、欲しがられる限りは価値がある。(中略)他人が自分の中身まで見てくれると期待するなんて、そんなのブスの思い上がりだ。人は見たいものしか見ない」と容赦ない。

また、この女性ディレクターが、アナウンサー試験に落ちた自分の過去を踏まえて断言する。

「これは現代の花魁(おいらん)だと気付いた。知識と教養と美貌を兼ね備えていても、最終的には男に買われる女たちなのだ。(中略)自分で自分の値をつり上げて、男の欲望を最大限に引きつけるのだ。その才覚に長けた女が生き残る世界なのだと」

果たして、これらは極端に露悪的な表現なのか。そうとは言い切れないのが、現在の女子アナの実態だ。小説ならではのデフォルメの中に、小説だからこそ書けた真実が垣間見える。

●女性アナウンサーと女子アナ

1980年代に「楽しくなければテレビじゃない」をモットーに、視聴率三冠王の地位に就いた当時のフジテレビが、女性アナウンサーをいわば“社内タレント”としてバラエティ番組に起用。それがウケたこともあり、以後、歌って、踊って、カブリモノも辞さない「女子アナ」が、各局に続々と誕生していった。

著者は常々、TBSの局アナ時代を振り返り、「自分は局が望むような“かわいい女子アナ”にはなれなかったし、なりたいとも思わなかった」と語っている。できれば“女子アナ”ではなく、一人のアナウンサーとして仕事を全うしたかったのだ。しかし、それは許されなかった。

昨年、TBSを定年退職した現フリーアナウンサーの吉川美代子は小島の先輩にあたる。その著書『アナウンサーが教える 愛される話し方』(朝日新書)の中で、「女子アナ」をアナウンサーの変種・別種と捉え、社内タレントとしての功罪を指摘。アナウンサーが文化や教養を伝える立場にあることを自覚せよと訴えていた。

とはいえ、今後もテレビ局は、社内タレントとしての女子アナの採用を続けるだろう。それは仕方がないとして、一方で真っ当な、もしくは本来のアナウンサーも採用・育成すべきなのだ。伝えることのプロとしてのアナウンサー、言葉の職人としてのアナウンサーは、目立たないが各局に存在する。その系譜を絶やしてはならない。

(ビジネスジャーナル 2015.06.08)

碓井広義「ひとことでは言えない」

http://biz-journal.jp/series/cat271/

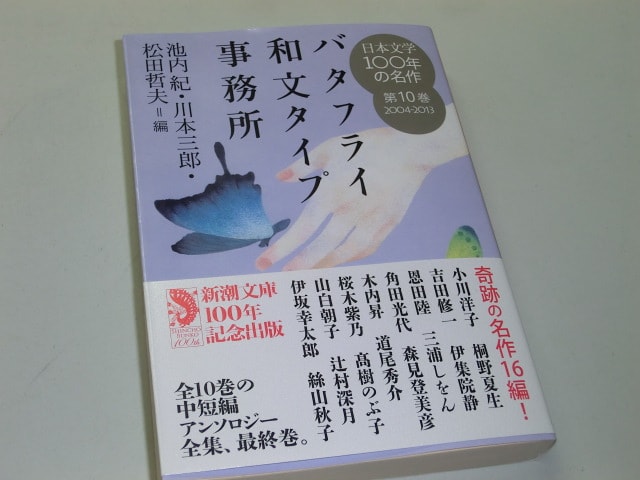

“新潮文庫100年記念”のアンソロジーである、「日本文学100年の名作」全10巻が、ついに完結しました。

最終刊は、2004~2013年分となる、『バタフライ和文タイプ事務所』。

タイトルは、巻頭に置かれた、小川洋子さんの作品からきています。

その小川さんから絲山秋子さんまで、16編の中短編が並ぶ。

個人的には、伊集院静「朝顔」、桜木紫乃「海へ」あたりが、いいですね。

100年分の中短編から選びに選んで編まれた、10冊のオリジナル文庫。

編者である池内紀、川本三郎、松田哲夫のお三方に感謝です。

週刊新潮に書いた書評は、以下の通りです。

永栄 潔

『ブンヤ暮らし三十六年~回想の朝日新聞』

思草社 1944円

ブンヤが新聞記者の異名であることを知らない世代も増えてきた。しかし、ここにあるのはブンヤとしか言いようのない記者魂だ。瀬島龍三との駆け引きや石原慎太郎との対峙も興味深いが、朝日新聞の内幕を率直に語って読みごたえがある。異色の体験的メディア論だ。

荒井 修

『浅草の勘三郎~夢は叶う、平成中村座の軌跡』

小学館 1944円

著者は、舞扇の老舗「荒井文扇堂」四代目店主。3年前に他界した十八代目中村勘三郎とは、40年にも及ぶ交友があった。「平成中村座」にも立ち上げから関わっている。本書は勘三郎と中村座の歩みを綴った回想録だ。勘三郎の歌舞伎への熱い思いが伝わってくる。

ジョアンナ・ラコフ:著、井上里:訳

『サリンジャーと過ごした日々』

柏書房 2376円

『ライ麦畑でつかまえて』で知られるサリンジャーは“生ける伝説”だった。世界的な作家でありながら、私生活は極端に謎だったからだ。本書の舞台は90年代のニューヨーク。出版エージェンシーで働く若き日の著者が体験した、本と恋愛と自分探しの物語だ。

倉田真由美

『もんぺ町 ヨメトメうお~ず』

小学館 1404円

『女性セブン』に連載された、究極の嫁姑バトル漫画である。元ヤンキーのクマ子が嫁ぎ先で遭遇するのは、息子を奪った嫁に敵意を燃やす義母。引きこもり系デイトレーダーの義弟。無神経な隣人たちなど。特に姑という強敵を相手の孤軍奮闘は苦笑・爆笑の連続だ。

(週刊新潮 2015.06.04号)

6日夜、いわゆるAKB総選挙、第7回選抜総選挙の開票イベントが行われました。

結果としては、指原莉乃が1位に。

さっしーの19万4049票という得票数は、史上最多だそうです。

ちなみに、総得票数は328万7736票。

いやはや、それだけの数のシングルCDが売れた、ということですね。

以下は、コメントした週刊新潮の記事です。

最多300万枚出荷で噴出する

「AKB48」ゴミ問題

「AKB48」ゴミ問題

もはや恒例となったAKB48の総選挙が6月6日に迫った。これに合わせて投票券のついたシングルCD「僕たちは戦わない」(通常盤¥1646)は5月20日に発売されたが、初期出荷数は300万枚!

「シングル50万枚売れれば1位で大ヒットの時代に、在り得ない数字。20作連続初週ミリオンだそうですね。業界にとってはありがたいけれど、馬鹿馬鹿しくなります。資源の無駄ですよ。投票券目当てで何十枚も買って、CDは再生されるんですかね」

吐き捨てるように言うのは、音楽CD会社の社員だ。

ヤフオクでは、投票券300枚(なんだこの数!)が24万円で出品されている一方で、商品であるCDは4枚150円で叩き売りだ。

漫画家でAKBファンの小林よしのり氏も、CDを段ボール箱買いしたというが、5月28日のブログで、<CDはスタッフと親戚の子どもたちに配るが、もういっそのこと投票券だけ売ってほしい。(中略)これ、運営がタダでいいから回収してほしいよ。目的は投票券だけなのだから、CDはいらないんだよ>と本音を吐露しているほどだ。

「おまけのシール欲しさに商品のチョコを捨てる子供が続出して社会問題化した、かつてのビックリマンチョコ・ブームと一緒。しかし、AKB商法はメディアも含め、誰もおかしいと言わないところがおかしい」

とは上智大学の碓井広義教授(メディア論)だ。

天下の朝日新聞ですら<センター争奪 混戦模様>(5月30日付夕刊)と題し、“識者”4人による座談会を全段抜きで報じる始末。

「経産省の役人まで出てきて、誰が1位になるかを予想している。子供やファンから金を巻き上げるシステムに疑問を持つこともなく、大人もAKB商法に乗っかって浮かれているようにしか見えません」(同)

餌食になるのはファンばかり。『僕たちは戦わない』とは言いも言ったり。

(週刊新潮 2015.06.11号)

(前略)その方がある企画書をくださった。そして、「いいプレゼンは結論が1行になっていないといけない。それから実際に商品を売る営業の気持ちを考えなければいけない。営業を動かすような表現かどうか、結果を1行で表現できるかどうかをチェックしていれば、素晴らしいプランナーになれる。だから頑張れ」と言ってくださった。僕はそれ以来、その企画書に載っているコピーの文字数からレイアウトまで、愚直なまでにまねをして、完璧にその「型」をマスターしました。優れたものをそっくりまねることは基本中の基本だと思います。

「誰が電通人をつくるのか」――白土謙二 最終講演

http://www.advertimes.com/20150605/article192528/

白土さんといえば、「セブンイレブンいい気分」「開いてて、よかった」を思い出します。

なぜか夜中に、いきなり「いなりずし」が食べたくなるケイコさん。

「あなたにはあなたの・・・」セブンイレブン。

上手いなあ、と思いました。

かつての「放送広告の日 特別番組」の取材で、白土さんにお会いしたことがあります。

飄々とした風貌でありながら、話し始めると、きっちり理論派。

「うーむ、これはキレ者だあ」と、ほぼ同世代のクリエイターに感心したものです。

白土さん、長い電通人としてのキャリア、おつかれさまでした。

NHKドラマ10「さよなら私」

産経ニュースで、NHKの連続ドラマについて解説しました。

【TVの潮流】

NHK連ドラは週7作!

見応えある名作も多いが、視聴率は…

NHK連ドラは週7作!

見応えある名作も多いが、視聴率は…

NHKのドラマといえば、連続テレビ小説(朝ドラ)や大河に注目が集まりがちだが、民放に負けず劣らず、夜の連続ドラマ制作にも力を入れている。だが、特に最近は国民的2大ドラマの陰に隠れ、作品が多い割に、後世に名を残すようなインパクトのある作品が少なく、視聴率上でも目立った結果を残せていない-。そんな仮説をもとに、現在のNHKの“ドラマ力”を検証してみると…。

7作が同時進行

NHK総合テレビでは、火曜午後10時「ドラマ10」▽木曜午後8時「木曜時代劇」▽土曜午後10時「土曜ドラマ」-の3つがドラマ枠として設けられている。さらにBSプレミアムでは、日曜午後10時「プレミアムドラマ」と、火曜午後11時15分「プレミアムよるドラマ」が放送中だ。ここに朝ドラと大河を加えると、NHKだけでオリジナルの連ドラが7作も同時進行していることになる。

民放の場合、1クール当たりの新作連ドラは、系列局の作品を含めて4~6本程度。また、キー局系BS・CSでも毎クール、連ドラを制作しているわけではない。単発ドラマの存在もあるため単純には比較できないが、NHKは「日本一ドラマ制作に力を入れているテレビ局」という表現は大きく外れていないだろう。

土曜ドラマは名作・スタッフを輩出

それでは、肝心の中身はどうだろう。

例えば、「土曜ドラマ」枠で5月16日まで放送された作家、横山秀夫さん原作の警察ドラマ「64(ロクヨン)」。音楽グループ「電気グルーヴ」メンバーで俳優のピエール瀧さんがNHKドラマで初主演を務めたことで、注目を集めた。

上智大の碓井広義教授(メディア論)は「民放にはない意外なキャスティングが良かった。原作があり、来年には映画化もされるためドラマの評価は分かれるかもしれないが、登場人物たちの葛藤がきちんと表現されていて、見応えがあった」と話す。

同作の演出を担当した井上剛さんは、過去に同じ土曜ドラマ枠で「クライマーズ・ハイ」や「ハゲタカ」を手掛け、近年では朝ドラ「あまちゃん」のチーフ演出も務めたことでも知られている。

碓井教授は「土曜ドラマは、古くは山田太一シリーズ『男たちの旅路』などの名作を送り出してきた伝統的な枠。視聴率は高くなくても、大人が楽しめる良質で本格的なドラマが多い。また、NHKの名スタッフが育つ場にもなっている」と指摘する。

土曜ドラマでは5月30日から、シンガー・ソングライターのさだまさしさんの自伝的青春物語をドラマ化した「ちゃんぽん食べたか」の放送がスタート。舞台となる昭和40年代がどのような映像でよみがえるか、注目される。

「ドラマ10」女性向けだが…

一方、火曜の「ドラマ10」は、大人の女性向けドラマを多数、送り出している枠だ。平成22年には、不倫を扱った「セカンドバージン」が物議をかもしながらも支持を集めた。NHKの連ドラは一桁台の視聴率にとどまることも少なくないが、同作は徐々に数字を伸ばし、最終回には初回の2倍以上の11・5%(ビデオリサーチ調べ、関東地区)を記録。後に映画化もされた。

碓井教授はこの枠の傑作として、「セカンドバージン」と「はつ恋」(24年)、「さよなら私」(26年)の3作を挙げる。「NHKの高い制作力を生かし、女性視聴者の共感をつかんでいる」と碓井教授。

だが、芸能界を舞台に、女性マネジャー(仲間由紀恵)と俳優(町田啓太)の奮闘を描く放送中の「美女と男子」に対して、碓井教授は辛口だ。

「NHKが手を出してはいけない題材で、芸能界の描写も嘘くさい。話数が長すぎるせいか、1話当たりの内容も薄めだ」

NHKの連ドラは、民放に比べて話数の少ないものが多かったが、「美女と男子」では初めて、全20話という長編に挑戦している。ただ、視聴率も3話以降、5%を割り込み、好調とはいえない状況だ。

視聴者の分散はやむを得ない

NHKの連ドラが朝ドラや大河に比べて目立ちにくく、視聴率も伸び悩んでいるのは、作品の話数が全体的に少なく、作品数も“乱立”しているからではないか-。

この仮説に対して、碓井教授はこう指摘する。

「趣味や嗜好(しこう)が多様化していくなかで、大人の男性向けや女性向け、そして時代劇など、“店”の数が増えていくのは自然なこと。視聴者が分散するのはある程度、やむを得ない。視聴者にとってはむしろ、自分の気に入る作品を見つけるチャンスが広がっているのではないか」

BSプレミアムで昨年秋に放送された「徒歩7分」は、32歳独身女性の平凡な日常を描いた実験的な作品だったが、脚本を担当した劇作家で俳優の前田司郎さんが同作で向田邦子賞を受賞。リアルタイムでの注目度が高くなくても、内容が評価される作品も少なくない。

民放も含め、数あるドラマの中からお気に入りを選ぶ「目利き」の力が、視聴者にも改めて求められるような時代になっているのかもしれない。(三品貴志)

(産経ニュース 2015.06.04)

ビジネスジャーナルに連載している、碓井広義「ひとことでは言えない」。

今回は、今年上半期のCMをめぐる内容となっています。

北大路欣也と樋口可南子の知られざる“過去”

テレビCMは見る人を瞬時にして笑わせたり、泣かせたり、考えさせたりする映像エンターテインメントだ。

しかも、その時どきの世相、流行、社会現象、そして人間の心理などをどこかに反映させている。

いわば時代のアンテナのようなものであり、世の中を垣間見せてくれる窓であり、時には社会批評でもある。

今回は、今年1~5月までに放送された面白CMの中から、注目作を選んでみた。そこにはどんな風景が映っているだろうか。

●TOTO・ネオレスト『菌の親子』篇

インターネット社会を痛烈に批判した『ネット・バカ』(青土社)の著者ニコラス・G・カー。その近作が『オートメーション・バカ』(同)である。

飛行機から医療まで、社会のあらゆる部分が「自動化」された現在、利便性に慣れるあまり、それなしでは生きられない事態に陥っているのではないかと警告する。

カーの言い分もわかるが、こと温水洗浄トイレに関しては譲れない。悩める人々に福音をもたらした世紀の発明品だと思っている。

1982年に登場した、戸川純の「おしりだって、洗ってほしい。」というTOTOのCMは衝撃的だった。コピーは巨匠・仲畑貴志だ。

トイレはその後も進化を続け、新製品では見えない汚れや菌を分解・除菌し、その発生さえ抑制するという。これではトイレに生息する“菌の親子”、ビッグベンとリトルベンもたまったものではない。

本CMでは除菌水の威力を見た息子菌(寺田心)がつぶやく、「悲しくなるほど清潔だね」のせりふが泣けてくる。ごめんね、リトルベン。

●ソフトバンクモバイル『白戸家 お父さん回想する』篇

映画『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』を、東京・有楽町の日劇で見たのは全米公開翌年の78年のことだ。

それから約20年後につくられたのが『エピソード1/ファントム・メナス』である。のちにダース・ベイダーとなるアナキン・スカイウォーカーの少年時代を描いた、後日談ならぬ衝撃の“前日談”だった。

このソフトバンクのCMで驚いたのは、お父さん(声・北大路欣也)とお母さん(樋口可南子)が高校の同級生だったこと。また、当時の2人の“見た目”は、染谷将太と広瀬すずだったことだ。

特に今年の目玉、超新星アイドルである広瀬の起用はお見事というしかない。間もなく公開される映画『海街diary』(是枝裕和監督)も期待大だ。

また、染谷が上戸彩にそっくりな保健室の先生(上戸の二役)にトキメクのも、後年のお父さんを彷彿とさせて苦笑いしてしまう。

今後、染谷と広瀬、二人の高校時代を舞台に、回想の枠を超えた前日談の物語が、延々と展開されてもおかしくない。いや、ぜひ見てみたいものだ。

●ワイモバイル『ふてネコ お風呂で鼻歌』篇

猫は気まぐれだ。素直に人の言うことをきかない。時には人間より偉そうに見える。ちょっとコシャクな存在だ。

このCMもそうだ。湯船につかりながらの鼻歌。小坂明子の名曲『あなた』の替え歌だが、「家を建てたニャら~、光とスマホを~」と宣伝も忘れない。

またカフェ編ではカウンターに肘をつき、「ワイモバイルのスマホでにゃんにゃん言ってみませんか」などとハードボイルド風につぶやいたりする。

約30年前、「なめんなよ」で大ヒットした“なめ猫”がいた。しかし、その暴走族風の学ランなどは、どこか「人間に着せられちゃいました」という印象が強い。

その点、この“ふてネコ”は自然体だ。誰にも縛られず、また、媚びない態度が気持ちいい。自らの哲学と価値観に生きる一匹オオカミ、いや一匹ネコのようではないか。

ちなみに、なめ猫の声はスタッフだという。声質もトーンも猫のふてくされぶりにぴったりで、まさに演技賞ものである。

●カルピス・カルピスウォーター『海の近くで 初夏』篇

若手女優にとって、“登龍門”と呼ぶべきCMがある。

宮沢りえや蒼井優などを輩出した「三井のリハウス」(三井不動産リアルティ)。橋本愛や二階堂ふみが起用された「東京ガス」。堀北真希、北乃きいが光った「シーブリーズ」(資生堂)。そして長澤まさみ、能年玲奈などが話題を呼んだ「カルピスウォーター」だ。

今回、第12代目キャラクターとして登場したのは黒島結菜(ゆいな)。『アオイホノオ』(テレビ東京系)、『ごめんね青春!』(TBS系)といった連続テレビドラマで注目された短髪美少女である。

特に『ごめんね青春!』で演じた生徒会長役が印象に残る。自分が転校することを仲間に隠しながら、文化祭の準備に没頭する姿がなんともいじらしかった。

このCMの舞台は桟橋だ。カルピスウォーターを飲んだ後、黒島は隣に座った男の子に「何見てんの?」と、いたずらっぽい笑顔を向ける。

そんなこと言われたって困る。こんな少女がいたら誰だって見ちゃうだろう。そして、この日の風景を一生忘れない。それが青春。

(ビジネスジャーナル/碓井広義「ひとことでは言えない」2015.6.3)

日刊ゲンダイに連載している「TV見るべきものは!!」。

今回は、NHK木曜時代劇「かぶき者 慶次」を取り上げました。

NHK木曜時代劇「かぶき者 慶次」

リタイヤ世代のロールモデルになる慶次の生き方

リタイヤ世代のロールモデルになる慶次の生き方

「水戸黄門」が終了して4年。時代劇は民放のレギュラー枠から姿を消したままだ。しかし、この「水戸黄門」をはじめ、「暴れん坊将軍」や「遠山の金さん」などの勧善懲悪的ワンパターンが、時代劇の衰退に拍車をかけたことも事実なのだ。

そんな中、NHKの木曜時代劇は貴重な場となっている。最近の「銀二貫」や「ぼんくら」などは、時代劇という“器”を使った人間ドラマとしてよく出来ていたし、現在放送中の「かぶき者 慶次」も同様である。

主人公は前田利家の甥である前田慶次(藤竜也)だ。前田家を出奔して上杉家に仕官。晩年を米沢で過ごしたという戦国の傾奇(かぶき)者だ。石田三成の遺児・新九郎(中村蒼)を息子と偽って育てながら、目立たずひっそりと暮らしている。

しかし、上杉家と新九郎を脅かす者に対しては断固として戦う。それもかつて猛将として恐れられたにも関わらず、人間力を発揮しての戦いだ。経験、知恵、胆力、そして信念こそが慶次の武器である。たとえばリタイヤした世代にとって、慶次の生き方はひとつのロールモデルかもしれない。

主演の藤竜也はもちろんシブいが、脇役たちも魅力的だ。慶次を支える下男・又吉が火野正平。徳川の間者で強敵の天徳和尚は伊武雅刀である。物語は今週を含め、数回を残すのみ。終盤だけでも見ておく価値はある。

(日刊ゲンダイ 2015.06.02)

日経MJ(流通新聞)に連載しているコラム「CM裏表」。

今回は、石原さとみさんの「明治 果汁グミ」を取り上げました。

明治「果汁グミ 変身ぶどう篇」

石原さんの口元 寸止め感に魅力

石原さんの口元 寸止め感に魅力

グミは不思議な食べ物だ。成分は果汁などとゼラチン。名称はゴムを意味するドイツ語が由来だ。歯の健康に寄与する菓子という発想が、いかにもドイツっぽい。

日本では1980年の「コーラアップ」が初のグミ製品で、発売はもちろん明治だ。以来35年、最近ではグミと聞けば石原さとみさんの顔を思い出す。

今回、石原さんはOLだ。「これ、辛抱たまらん。けしからん」とエレベーターの中で、果汁グミを口に入れる。すると、ぶどう柄の衣装へと大変身。

可愛いのだが、上司には「魔女?」と聞かれてしまう。ムッとしながら、「妖精だわ」と言い返す様子がまた笑える。

石原さんといえば、あの魅力的な唇だ。グミじゃなくても吸い寄せられるだろう。しかし、カメラはそんな唇のアップを撮らないし、見せてくれない。

この自制心、この寸止め感。いや、だからこそ、また見たくなるのだ。実にけしからん唇であり、けしからんCMである。

(日経MJ 2015.06.01)

話題になったポスター

この週末に行われた早慶戦は、4-0の土曜に続き、日曜も7-2で慶応の負け。

慶応が勝っていれば、1対1となり、月曜が決勝ということで、授業はお休みのはずでした。

私も学生時代、この「早慶戦で月曜休み」ってのが、結構嬉しかったものです。

両校の学生諸君、残念でした。

で、映画『ビリギャル』です。

ほぼ満員。

20代男女、中高生のグループ、そして小学生とその親といった観客層であり、久しぶりで若い衆と一緒に映画を観ました。

基本的にサクセスストーリーと分かっているので、とっても気楽。

ビリギャルの「さやかちゃん」を演じる、有村架純さんも元気いっぱいだし。

受験もさることながら、家庭というか“家族再生”の物語が、重すぎず軽すぎず、いいバランスで描かれていました。

原作本も読みましたが、学年ビリで偏差値30だったさやかちゃんが実行していた勉強法は、奇抜とか変化球ではなく、とても真っ当なものです。

特に、「どこかの大学に合格する」勉強ではなく、「慶応に合格する」ことだけを目指したところに勝因があると思います。

でも、何より坪田先生(演じたのは伊藤淳史さん)の指導が見事でした。

さやかちゃんの目標は三田の文学部(下見のシーンあり)でしたが、合格して通ったのは、SFCの総合政策学部です。

元SFC教員としては、映画の中で、藤沢キャンパスの広大な芝生とか、カモ池とか、校舎とかを見ることが出来るのかなと思っていましたが、残念ながらそういう映像はなく、少しがっかり。

映画が終わってトイレに行くと、小学生の男子たちが「映画の通りやれば、ボクも慶応行けるかな」「行けるかも」とか言っていて、今度は嬉しくなりました。

しかも、家内によれば、通路でも、女子中学生たちが同じような会話をしていたそうです。

すごい教育的効果だ。

というわけで、最終的には予想以上に楽しめた1本でした。