小説とは、

平凡な舞台と道具立てを使って、

その小説家だけの

特別な場所を作るものだ。

山田詠美『私のことだま漂流記』

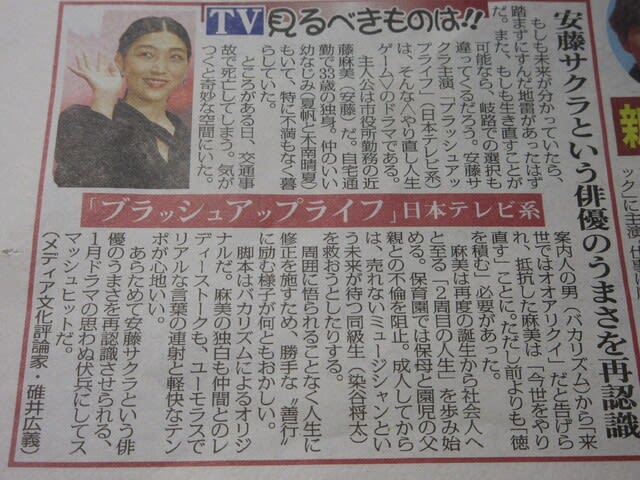

「ブラッシュアップライフ」

安藤サクラという

俳優のうまさを再認識

もしも未来が分かっていたら、踏まずにすんだ地雷があったはずだ。また、もしも生き直すことが可能なら、岐路での選択も違ってくるだろう。

安藤サクラ主演「ブラッシュアップライフ」(日本テレビ系)は、そんな〈やり直し人生ゲーム〉のドラマである。

主人公は市役所勤務の近藤麻美(安藤)だ。自宅通勤で33歳の独身。仲のいい幼なじみ(夏帆と木南晴夏)もいて、特に不満もなく暮らしていた。

ところがある日、交通事故で死亡してしまう。気がつくと奇妙な空間にいた。

案内人の男(バカリズム)から「来世ではオオアリクイ」だと告げられ、抵抗した麻美は「今世をやり直す」ことに。ただし前よりも「徳を積む」必要があった。

麻美は再度の誕生から社会人へと至る「2周目の人生」を歩み始める。保育園では保母と園児の父親との不倫を阻止。成人してからは、売れないミュージシャンという未来が待つ同級生(染谷将太)を救おうとしたりする。

周囲に悟られることなく人生に修正を施すため、勝手な“善行”に励む様子が何ともおかしい。

脚本はバカリズムによるオリジナルだ。麻美の独白も仲間とのレディーストークも、ユーモラスでリアルな言葉の連射と軽快なテンポが心地いい。

あらためて安藤サクラという俳優のうまさを再認識させられる、1月ドラマの思わぬ伏兵にしてスマッシュヒットだ。

(日刊ゲンダイ「テレビ 見るべきものは!!」2023.01.17)

二人で楽しそうに…

吉高由里子&北村匠海が

「屋形船風居酒屋」で飲んでいたワケ

「かんぱ~い!! ウェ~イ!!」

屋形船の中からそんな声が聞こえてきそうだったのは、12月上旬のある日。見れば、吉高由里子(34)と北村匠海(たくみ)(25)が、ハイボール……ではなく、ビールとサワーのジョッキを手に上機嫌で乾杯しているではないか。

これは、1月スタートのドラマ『星降る夜に』(テレビ朝日系)の撮影シーンの一コマだ。

本作は、ベテラン脚本家・大石静氏のオリジナル作。吉高演じる産婦人科医と、北村扮する10歳下の遺品整理士が織りなすラブストーリーだ。待ち時間の間には、吉高が北村に話しかけ、唇を尖(とが)らせるなど、かわいらしい表情を見せる瞬間もあった。

実は、北村が演じるのは手話を使う聴覚を持たない青年とあって、大ヒットしたドラマ『silent』に設定が似ていることも指摘されているが……。

「遅くとも企画は1年前から始まっているでしょうから、たまたま似てしまっただけでしょう。比較されるという点でプレッシャーはあると思いますが、それを跳ね返すことができるのではないでしょうか。そう言える理由の一つが、吉高さんが持つ圧倒的な表現力。’21年放送のドラマ『最愛』でもそうでしたが、一つの役の中で陰と陽の両面を見せる技術があるのです」(メディア文化評論家・碓井広義氏)

同じく大石氏が脚本を手掛ける’24年のNHK大河ドラマ『光る君へ』でも主演を務める吉高。重厚な作品への出演で、演技力はさらに磨かれることだろう。

(『FRIDAY』2023年1月20・27日号より)

放送開始70年のテレビ

1953年(昭和28年)2月1日にNHK東京テレビジョンが、8月28日に日本テレビ放送網が放送を開始した。今年は「テレビ放送開始70年」という記念の年にあたる。

当時、VTRという映像記録装置はまだなかったため、ドラマも含むほとんどの番組が生放送だった。

とはいえ現在のように深夜も含めてほぼ一日中放送があったわけではない。当初は昼頃と夕方から夜9時までという短時間の放送だった。

この年、NHKの受信契約数は866件。当時日本に存在した受像機の台数とほぼ同数といわれている。ほとんどがアメリカからの輸入品で価格は約25万円。大卒の初任給が1万5千円前後の時代であり、現在に換算すれば300万円を超す高額商品だった。

放送開始時点で最も注目すべきは、最初からNHKが視聴者から受信料を受け取る「有料放送」で、日本テレビがスポンサーのCMを入れての「広告放送=無料放送」だったことだ。

つまり現在に至るまで、基本的な「ビジネスモデル」は変わっていないのだ。特に民放の場合、テレビは新たな「広告媒体」に他ならなかったことは再認識すべきだろう。

70年が過ぎて、テレビの状況は激変した。今や完全にインフラ化したインターネットの影響が大きい。かつてのテレビ放送のシステムは、コンテンツ=番組、受信装置=テレビ、そして流通経路=電波だった。

だが現在は、コンテンツ=番組、受信装置=テレビ・携帯電話・パソコン、流通経路=電波・ケーブルテレビ・インターネットという具合だ。

受信装置の多様化によって、テレビの広告媒体としての価値を支えてきた「視聴率」も、以前と同じ尺度ではなくなった。

しかし受信装置や流通経路がどれだけ変わっても、番組の重要性に変わりはない。

たとえば昨年放送されたドラマ「エルピス―希望、あるいは災い―」(カンテレ制作・フジテレビ系)は、ドラマ自体の既成概念を超える意欲作だった。そこには1人の制作者の強い思いがあった。たとえ使用する装置や経路が異なっていようと、見る側は敏感に反応したのだ。

どんな番組を作るのか。70年を経たテレビの生命線は今もそこにある。

(しんぶん赤旗「波動」2023.01.12)

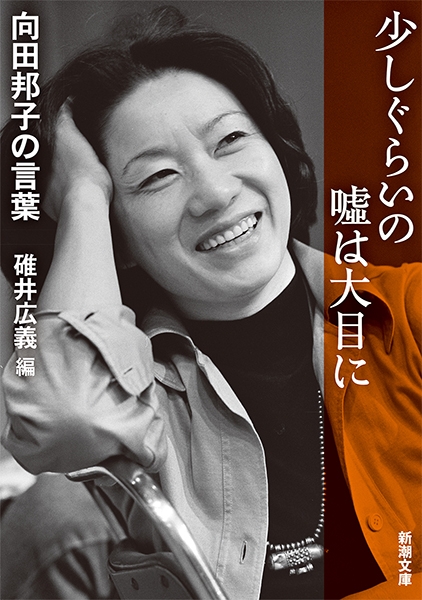

ぼくがTBSに入社したのは1973年。音楽が好きだったので、音楽番組を作りたくてテレビの世界に入ったつもりだったのですが、結局50年近くドラマ一筋のテレビマンとしてやってきています。

当時、ドラマの現場は理不尽な徒弟制度が今よりずっと厳しくて、音楽番組をやらせてもらえる展望も一向に見えないし、はじめはけっこう腐っていました。

そんな時に、向田邦子さんと縁が生まれました。アシスタント・ディレクターとして、向田さんが脚本を書いた「家族熱」(1978年放送、出演:浅丘ルリ子、三國連太郎、三浦友和)の原稿を取りに行く役目をすることになったのです。週に一度、明け方近くにTBSに電話がかかってきて、南青山のマンションに原稿を取りに出かけるという仕事です。

向田さんはドラマの一話分を一晩で一気呵成に書くというスタイルでした。明け方のことなので、少し恐縮したような感じで原稿を渡されて、とんぼ返りで局に持って帰って清書して、撮影してすぐに放送するという、そういう時代のことでした。

テレビドラマの中心が若い男女のスタイリッシュな恋愛を描くラブストーリーになって久しいですが、その先駆けは「金曜日の妻たちへ」で、これは1983年放送。だからその後に生まれた人には想像しにくいかもしれませんが、テレビドラマの中心はやはりホームドラマでした。学園ものとか青春ものもありましたが、テレビドラマといえばとにかく家族の物語を描くものだった。ぼくはラブストーリーを作るのが苦手なので、「パパはニュースキャスター」「パパとなっちゃん」「カミさんの悪口」など、ずっとホームドラマを作ってきましたが、そういう人間からすると、向田邦子さんは圧倒的な存在です。

何が向田さんの仕事をエバーグリーンなものにしているか考えてみると、やはり家族という不変のものを描く天才だったからですよね。あの観察眼は一体どこからやってくるのか。考えて出てくるものではなく、どこかから降りてくるものだという気がします。

向田さんには姉妹や友人など女同士の関係を描いた作品と、父と娘の関係を描いた作品があります。

ホームドラマを作るということはすなわち、父親のキャラクターを作ることでした。もっといえば、いかに魅力的な欠点や弱点を持っている父親を造形できるかということだった。欠点があるからドラマが生まれるし、チャーミングになるんです。ご自身のお父さんをモデルにした寺内貫太郎がその典型というわけです。『寺内貫太郎一家』は向田さんの作品というよりは、久世光彦さんの作品という感じでしたけれど(ドラマは1974年放送)。

ただ、日本の家族が大家族から核家族的になって、家族同士が互いに“尊重”し合う関係になり、怒鳴ったり殴ったり、堂々と愛人を作って浮気する――つまり欠点だらけの理不尽な父親が見当たらなくなっていきました。だから父と娘の物語は成立しにくくなってしまったかもしれません。テレビドラマの中心がホームドラマからラブストーリーになったことと核家族化は、無関係ではないと思います。

ぼくは田村正和さんと随分たくさんホームドラマを作らせてもらいましたが、今は二枚目な役者はいても、チャーミングな父親を演じられる俳優がいなくなってしまった。

そして向田さんが描く、女同士の関係の辛辣さ。短い言葉で、本人が気がついていないこと、あるいは気づいているけれども見て見ぬふりをしている“痛いところ”を、鋭く鮮やかに描く。阿修羅のように、表情はすっとしていても中身はドロドロと他人に嫉妬して、満ち足りているはずなのに、ないものねだりして。「隣の女」のことばかり気にしていたと思ったら、ふと我にかえって急に恥ずかしがったりして。それは人間の変わらない本質なんでしょう。

脚本家としての絶頂期に小説も書き始めて、『思い出トランプ』に収録されたたった三つの短編で瞬く間に直木賞をとり、その翌1981年に夢のように消えてしまった向田さんですが、今も女優たちが彼女の作品に挑戦したがります。女性の生き方がどんどん変わっているいま、ますます向田さんの作品が読まれる時代なのかもしれません。〔談〕

(『波』2023年1月号より)

「文は人なり」というけれども、

文ばかりでなく世の中のあらゆるものは、

黙っていても、

自分の姿しか映してくれない。

白洲正子 『近江山河抄』

「武相荘」特製 藍染帆布の文庫カバー

西島秀俊は今、制作側が最も起用したい俳優の一人だ。昨年夏の「ユニコーンに乗って」(TBS系)でも、年齢にかかわらず自分の夢に挑む役柄が共感を呼んだ。

その後、大和ハウスのCMでダイワマンになったので驚いた。映画「バットマン」シリーズを想起させる、最新SFXを駆使した映像。しかも謎のヒーローの正体は「俳優・西島秀俊」だという、トリッキーな設定だ。

そして年明け。始まったのは「警視庁アウトサイダー」(テレビ朝日系)である。アウトサイダーとは余計者、はみだし者のことだ。桜町中央署に本庁の組織犯罪対策部から、風貌も言動もまるでヤクザの架川英児(西島)が異動してきた。

コンビを組んだのは刑事課のエース、蓮見光輔(濱田岳)だ。さっそく大学教授宅の家政婦(室井滋)殺害事件の捜査に当たり、ぎくしゃくしながらも犯人を逮捕した。

このドラマ、事件の謎解きもさることながら、架川と蓮見がそれぞれ抱える秘密が焦点となっている。架川はなぜマル暴を追われたのか。蓮見には他人になりすましている疑いがある。

また、架川のケータイの着信音が「はぐれ刑事純情派」のテーマ曲だったり、安浦刑事役の藤田まことのサイン入り色紙を拝んだりと、「はぐれ刑事」へのリスペクトが凄まじい。

真面目な顔で、さらりとコミカルな演技を差し込む西島に注目だ。

(日刊ゲンダイ「テレビ 見るべきものは!!」 2023.01.11)

昨年の大晦日。

『第73回NHK紅白歌合戦』を見ながら、あらためて思いました。

制作側にとって、これほど難しい番組はないのではないか、と。

何しろ、連続テレビ小説や大河ドラマと並ぶ、NHKの看板番組です。

長い歴史を持ち、多くの人が見るだけに、これまでも厳しい批判にさらされることがありました。

ましてや今は、誰もが発言できるSNSで、それがダイレクトに伝わってきます。

特にここ数年、出場歌手の人選に関しても、「若者層に迎合し、中高年層を切り捨てている」といった意見が目立ちました。

今年の大河ドラマ『どうする家康』に倣(なら)えば、「どうする紅白」の状態が続いていたのです。

今回の『紅白歌合戦』ですが、結論を先に言ってしまえば〝大健闘〟でした。

その一番の理由は、「改革」への動きが見えてきたことです。

まず、本来は優劣など付けられないはずの歌を、「合戦」と称して男女の対抗軸を作り、無理に対決させることへの違和感がありました。

しかし、今回は前年より、「合戦色」がさらに薄まっていたのです。

以前のように、「戦況」や「優勢」を伝える「中間発表」が行われたりしません。

結果的には「白組」の“勝利”だったわけですが、「優勝旗」の授与があるわけでも、「勝利コメント」を述べたりもしません。

「合戦」というイメージを、ほとんど払拭していたのが、今回の『紅白』です。

次に挙げたいのが、若者向けの歌手と中高年を意識した歌手を交互に出すなど、バランスのいい構成です。

たとえば、郷ひろみ→緑黄色社会→なにわ男子→水森かおり、といった流れですね。

また、ダンスやアニソンも大幅に取り入れ、会場や視聴者との一体感を生んでいました。

国内のアーティストはもちろん、「IVE(アイブ)」や「LE SSERAFIM(ルセラフィム)」といった韓国の人気グループも含め、今の音楽を幅広くキャッチできる、一種の見本市として楽しむことが出来ました。

課題だった中高年層への配慮も十分でした。松任谷由実、桑田佳祐、安全地帯など、この世代にとっての同時代アーティストが並び、余裕のパフォーマンスを披露したのです。

AIによる「バーチャル荒井由実」はご愛敬でしたが、全体として過剰な演出もなく、基本的には歌をきちんと聴かせる演出になっていた点を評価したいと思います。

それにしても驚かされたのは、司会の橋本環奈さんですね。

起用を知った時は、理由がよく分かりませんでした。しかし画面の中の彼女を見て納得。

その度胸といい、機転の利いた進行ぶりといい、大泉洋さんや櫻井翔さんを完全に凌駕していました。

臆することなく郷ひろみとデュエットし、ダンスも披露してしまう司会者など前代未聞でしょう。

期せずして、次世代の『紅白』を象徴する女神となりました。

近年は、「不要論」も聞かれたりする『紅白』。

しかし、その名称はともかく、1年の終わりを締めくくる〈歌の祭典〉は、あってもいいのではないでしょうか。

ただし進化は必要です。

例えるなら、『紅白』は巨大な船かもしれません。急に舵は切れない。曲がるのは少しずつになります。

今回、作り手の「改革」への強い意思が感じられました。

NHKならではの「超大型音楽番組」へと向かう、具体的な「変化」が現れたことに拍手です。

【新刊書評2022】

週刊新潮に寄稿した

2022年9月後期の書評から

山田邦紀、坂本俊夫『「昭和鹿鳴館」と占領下の日本~ジャパン・ハンドラーの源流』

現代書館 2640円

敗戦直後の東京・築地。その焼け野原に出現したのが、昭和鹿鳴館と呼ばれた「大安クラブ」だ。多くのGHQ高官がここで特別な接待を受けた。開設したのは、電話線工事会社を経営する安藤明だ。マッカーサーの厚木基地への無血進駐に貢献し、その後は「天皇制護持」のために私財を投じて奔走した伝説の男。本書は安藤と大安クラブを軸に描かれる戦後裏面史だ。不都合な“真実”がここにある。(2022.08.20発行)

徳本栄一郎『田中清玄~二十世紀を駆け抜けた快男児』

文藝春秋 2970円

本の帯に「右も左もあるものか!」の惹句が躍る。言い得て妙だ。田中清玄は戦前、共産党の中央委員長だった。逮捕されて転向し、戦後は右翼の黒幕となる。その一方で60年安保当時の全学連を応援したのも事実だ。また高度成長期には石油利権をめぐる動きで国際的フィクサーと呼ばれた。本書は“矛盾の塊”のまま生きた男の深層に迫る本格評伝だ。近い過去に、こんな日本人がいたことに驚く。(2022.08.30発行)

矢部明洋『平成ロードショー~全身マヒとなった記者の映画評1999~2014』

忘羊社 1980円

著者は元毎日新聞記者だ。本書に収められた映画評は2014年まで。この年、著者は脳梗塞を起こしたのだ。文章の並びは時系列ではない。「愛って何?」「名匠の薫り」「快演、怪演」といった独自の括りで構成されていて飽きさせない。また作品紹介に入る前の雑談が実に楽しい。たとえば、『リプリー』では淀川長治とのエピソードが語られる。過去の作品や当時の社会とのリンクも著者ならではだ。(2022.09.01発行)

小倉孝保『踊る菩薩~ストリッパー・一条さゆりとその時代』

講談社 2200円

一条さゆりは1960年代に絶大な人気を誇ったストリッパーだ。ロウソクショーと「特出し」。公然わいせつ容疑で逮捕。反権力の象徴。裁判と実刑判決。引退したのは日活ロマンポルノ『一条さゆり 濡れた欲情』が公開された72年だ。その後はドヤ街の家賃1日8百円の簡易宿泊所で暮らしたこともある。毎日新聞論説委員による本書は、時代に翻弄され続けた女性の業(ごう)に迫る本格評伝だ。(2022.08.30発行)

向井透史『早稲田古本劇場』

本の雑誌社 2200円

著者は早稲田にある「古書現世」の二代目店主。2010年8月から21年12月まで約10年間の日記&エッセイ風記録が本書だ。特に客にまつわるエピソードが群を抜いている。本の汚れを「古本じゃあるまいし!」と怒る客。「妻に領収書の価格が適正だと伝えて欲しい」と携帯電話を手渡してくる客。立ち読みしながら「オナラしていいですか」と訊く客もいる。帳場から眺め続けた“人間劇場”だ。(2022.09.05発行)

谷内こうた:著、ちひろ美術館:監修

『谷内こうた 風のゆくえ』

平凡社 2420円

画家の谷内こうたが亡くなったのは2019年。71歳だった。「週刊新潮」の表紙絵で知られる谷内六郎は叔父にあたる。後にこうた自身も担当することになった。本書には、国際的な賞を受けた絵本『なつのあさ』の原画をはじめ、雑誌の表紙絵、初公開の油彩画、さらに晩年のタブロー(キャンバス画)までが収められている。風景も人物も遠い記憶のように懐かしく、その静けさと共に見る者を癒す。(2022.09.07発行)

【新刊書評2022】

週刊新潮に寄稿した

2022年9月前期の書評から

東 浩紀『忘却にあらがう~平成から令和へ』

朝日新聞出版 1980円

著者は団塊ジュニア世代を代表する批評家。本書は週刊誌に連載した時評集だ。2017年1月から22年4月までの131本が収録されている。17年に登場したトランプ大統領という「矛盾」。「共謀罪」法案。18年の招致段階で見えた東京五輪の「無理」。19年、「表現の不自由展」中止。20年の学術会議「任命拒否」問題。21年、コロナ対策の迷走。書名の通リ、忘れていいことと悪いことがある。(2022.08.30発行)

森繫久彌ほか『親愛なる向田邦子さま』

河出書房新社 1782円

向田邦子が亡くなったのは1981年の夏だ。41年を経て上梓された本書。向田を知る24人が「私の向田邦子」を語っている。「どこへ行くんだ、この雨の中、風さえ強いのに、邦子さん、邦ちゃん」と呼びかける森繫久彌。黒柳徹子は若い頃から親交がありながら向田作品に出ていない。向田は「おばあさんになるのを待っている」と言ったのに。小説やドラマだけでなく、豊潤な「思い出」も遺された。(2022.08.30発行)

クレイグ・ブラウン:著、木下哲夫:訳

『ワン、ツー、スリー、フォー~ビートルズの時代』

白水社 8800円

1962年にレコードデビューしたビートルズ。60年後に出現した本書は、新たなビートルズ像を見せてくれる労作だ。彼ら4人と同時代の人々や出来事との関わりを、これまでスポットが当たらなった素材を並べることで浮彫にしていく。伝記、回想録、日記、ファンレター、インタビュー、さらに噂話まで収集。150章の複眼的・立体的な読み物として構築した。類書にはない臨場感こそが本書の真価だ。(2022.08.30発行)

岡井 隆『岡井隆の忘れもの』

書肆侃侃房 3300円

歌人の岡井隆が92歳で亡くなったのは2年前の夏だ。本書には単行本未収録のエッセイや論考が収められている。斎藤茂吉の戦争詩を捉え直し、石川啄木のメッセージ性に注目する。また大岡信、平出隆、多和田葉子、穂村弘などに言及。詩、散文、歌をめぐる持論が展開される。「若い冒険家たちよ、この奇妙な伝統詩型を手にとってごらん。なかなか面白い遊び道具だよ」という呼びかけも微笑ましい。(2022.08.10発行)

加藤陽子『歴史の本棚』

毎日新聞出版 1760円

加藤は『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』などの著作で知られる、日本近代史が専門の東大教授。2年前には日本学術会議の新会員に推薦されながら、当時の菅首相によって任命を拒否された。本書は歴史に関する本の書評集だ。「未来のために過去はある」としながら、大西巨人『神聖喜劇』、半藤一利ほか『「東京裁判」を読む』、石堂清倫『わが異端の昭和史』など50冊以上を推す。(2022.08.20発行)

日高勝之:編著『1970年代文化論』

青弓社 1980円

「政治の季節」と「バブルの時代」に挟まれた1970年代。本書は複雑で「みえにくい」10年間を、メディア文化の視点から解読しようとする試みだ。山田太一脚本『岸辺のアルバム』など、「ホームドラマ」から「反ホームドラマ」への転換。雑誌「ビックリハウス」に見る、女性運動と社会運動。大島渚と蓮実重彦の「反時代・反政治・反制度」等、気鋭の研究者たちによる多彩な考察が並んだ。(2022.08.26発行)

東京都町田市能ヶ谷の一角

白洲次郎・正子夫妻の旧居「武相荘(ぶあいそう)」

武相荘の名は、

「武蔵の国」と「相模の国」の境にあることと、

「無愛想」を掛けた、白洲次郎の洒落だそうです。

若き日の次郎が欧州を疾駆した愛車

<碓井広義の放送時評>

放送開始70年

テレビの現在とこれから

日本におけるテレビの「放送元年」は1953年だ。2月1日にNHK東京テレビジョン、続いて8月28日に日本テレビ放送網が放送を開始したのだ。2023年は「放送開始70年」という記念の年に当たる。

とはいえ放送が始まったとき、NHKの受信契約数は866件に過ぎない。これは当時のテレビ受像機とほぼ同数だった。日本のテレビは、千台に満たない受像機に向けて電波を送ることからスタートしたことになる。放送時間も朝、昼、夜の短い時間に限られており、またVTRという映像記録装置も登場していないため、ドラマも含むほとんどの番組が生放送だった。

放送開始時点で最も注目すべき点は、NHKが視聴者から受信料を受け取る「有料放送」であり、日本テレビがスポンサーのCMを入れての「広告放送=無料放送」だったことだ。つまり「産業としてのテレビ」という側面においては、今日に至るまで「ビジネスモデル」が基本的に変わっていないのだ。民放に限って見た場合、テレビの出現とは、新たな「広告媒体」の登場に他ならなかったことは再認識すべきだろう。

開始から70年が過ぎた現在、テレビの状況は激変した。1995年~2000年代にかけて普及し、やがて完全にインフラ化したインターネットの影響が非常に大きい。それまでは番組を作って流すシステムの全体像はこうだった。コンテンツ=テレビ番組、受信装置=テレビ受像機、そして流通経路=電波である。

しかし、テレビ番組というコンテンツは同じでも、約30年の間に受信装置と流通経路にITが進出した。コンテンツ=テレビ番組、受信装置=テレビ・携帯電話・パソコン、流通経路=電波・ケーブルテレビ・インターネットという具合に変化してきたのだ。また受信装置の多様化によって、テレビの広告媒体としての価値を支えてきた「視聴率」も、以前と同じ尺度ではなくなっている。

2022年4月11日、在京在阪民放テレビ局10社は民放キー局などで運営する配信サイト「TVer(ティーバー)」でゴールデン帯を中心に同時配信をスタートさせた。やや遅すぎる取り組みではあるが、その意義は小さくない。現在は「ネットでも見られるテレビ」だが、やがて「電波でも見られるテレビ」といわれるようになりそうだからだ。

しかし、受信装置や流通経路がどのように変わっても、「番組」の重要性は変わらない。それどころか、むしろ高まっていく。70年を経たテレビの生命線は、現在もこれからもそこにある。

(北海道新聞 2023.01.07)