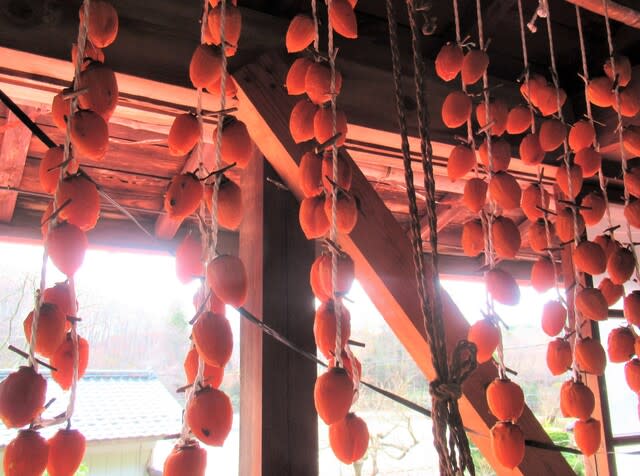

干し柿は、硫黄燻蒸し干し始めて2週間になります。

今年の蜂屋柿は大不作で、干柿にできたのは昨年の約半分。

今年の蜂屋柿は大不作で、干柿にできたのは昨年の約半分。

現時点の乾燥の進み具合はまずまずといったところ。

干し始めは気温が高く、湿気もあって条件はあまりよくありませんでしたが、2日ほど風が吹いてぐっと乾燥が進みました。

しかし、また少し湿気が戻っているようです。

硫黄燻蒸しているとは言え、乾きが悪いと一番の問題はカビ。

特に大玉の柿は乾燥が難しい。

大玉は全て横吊りになっています。

今はプロ生産者の大半は横吊り方式ですが、風の通りが良いので安心感があります。

気温も下がって来たので、ここまでくればカビの心配はなさそうです。

オレンジ色の良い色合いになっており、このまま乾燥が進んでくれれば有り難い。

気温も下がって来たので、ここまでくればカビの心配はなさそうです。

オレンジ色の良い色合いになっており、このまま乾燥が進んでくれれば有り難い。

管理としては、このタイミングで干し柿の腹を揉む作業を行います。

当地では昔から「芯切り」と言っています。

蜂屋柿には種があり、種の周りが芯状になるため揉んで軟らかくするのです。

当地では昔から「芯切り」と言っています。

蜂屋柿には種があり、種の周りが芯状になるため揉んで軟らかくするのです。

揉むことで干し柿に刺激が加えられるため自然に白粉が吹き出てきます。この作業は、全て助っ人がやってくれました。

ただし、今や当地方のプロの生産者はこのような作業はしないと言います。

当地方では白粉を吹かせない「あんぽ柿」として出荷することが多く、刺激をできるだけ与えないように管理するのでしょう。

我が家では、昔ながらに「あんぽ柿」から白粉を吹かせた「ころ柿」まで進めます。

こちらは従来からの縦吊り方式です。

ただし、今や当地方のプロの生産者はこのような作業はしないと言います。

当地方では白粉を吹かせない「あんぽ柿」として出荷することが多く、刺激をできるだけ与えないように管理するのでしょう。

我が家では、昔ながらに「あんぽ柿」から白粉を吹かせた「ころ柿」まで進めます。

こちらは従来からの縦吊り方式です。

中玉、小玉はこのような縦吊りにしています。

大玉に比べ乾燥が進みやすく、主にこちらは内輪用なので気は楽です。

色合いも良さそうです。

大玉に比べ乾燥が進みやすく、主にこちらは内輪用なので気は楽です。

色合いも良さそうです。

縦吊りの場合は、揉み以外に「玉回し」の作業が必要です。

縦吊りにすると、縄に当たっている部分が次第に食い込みます。

縦吊りにすると、縄に当たっている部分が次第に食い込みます。

これを緩和するため干し柿を少し回転させ縄をずらします。

玉回し後です。

玉回し後です。

玉回しは数回行います。横吊りの場合は縄に当たらないので必要ありません。

このくらいになると柿は渋が抜け、すでに甘くなっています。

このくらいになると柿は渋が抜け、すでに甘くなっています。

これでも食べることは可能ながらトロトロ状の熟し柿と言ったところ。干し柿とは言えません。

「あんぽ柿」に成るまでにはあと半月ほど。大玉はもっと時間が必要かもしれません。

今年は数が少ないので、うまく仕上げて何とか贈答用を確保したいもの。

「あんぽ柿」に成るまでにはあと半月ほど。大玉はもっと時間が必要かもしれません。

今年は数が少ないので、うまく仕上げて何とか贈答用を確保したいもの。