いやもう、なんとかして誤魔化して、これまでのように粛々と、コソコソと、原発を新設できるようにしようではないか!という、経産省のデマゴーグっぷり!

これでまた、国民はまんまと騙されてくれるに違いないと信じているのでしょう。

癪に触りませんか?

ばかも~ん!と、鉄拳を食らわしてやるべきではありませんか?

そもそも “原発新設” は、いつのまにか “既定路線” なのだろうか

文字起こししました。(文体は少し変えてある部分があります)

↓以下、文字起こしはじめ

原発新設?既定路線?そんな話は聞いてませんよ、と思われるかもしれない。

が、実は、粛々と、水面下で進んでいる可能性がある。

先月30日に、経産省の中の諮問委員として、長期エネルギー需給見通し小委員会というものがあるのだが、

先月30日に開かれた総合資源エネルギー調査会で、

「2030年には、ベースロード電源は、国際的な水準の60%以上にするべき」とした。

意味があまりよくわからない、このベースロード電源という言葉。

これが今回のキーワードになる。

ベースロード電源とはなにか

電気は何から作られるのか?

水力・地熱、石油、再生可能エネルギー、石炭、原子力、天然ガスなどがあるが、

その中でなぜか、水力・地熱、石炭、そして原子力だけが、ベースロード電源というものだという話になっている。

では、ベースロード電源とはなにか?

天候、気候、昼夜などという条件に左右されないで、低廉(値段が安いこと)で安定的に発電できる電源ということらしいが、なぜか天然ガスや石油が入っていない。

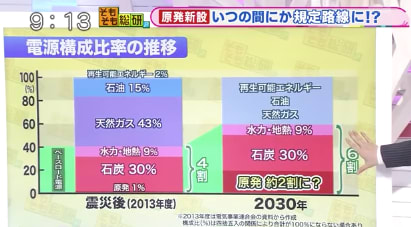

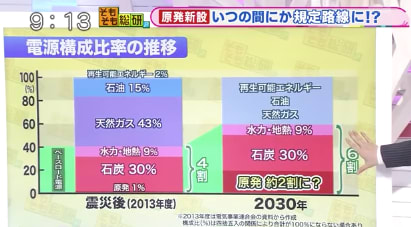

これは、今現在の、電源別毎の発電の割合である。

ベースロード電源である水力・地熱、石炭、原発は、今現在4割しかない。

なぜか。

原発が1%しかないからである。

で、これを、将来的に、2030年には6割にしたいと。

ところが、石炭はCO2がいっぱい出るので増やせない。

ではどこを増やすか。

原発を2割に増やそうとしている、という話が背後に上がっているらしい。

それならそれでちゃんと公表すればよいではないか、ということなのだが、

その前に、なぜ6割なのかという疑問がある。

それについて経産省は、

「世界的に、欧米が、6割がベースロード電源だから」という言い方をしている。

では、欧米では本当にそうなっているのか、そういう傾向なのか。

玉川氏:

ベースロード電源が6割(に増やされる)ということなんですが、世界的にはどういう状況、傾向になっているんですか?

自然エネルギー財団・大林ミカ事務局長:

欧米では今、低減傾向にあって、

例えば1990年代には(ベースロード電源が)80%以上だったが、今は60%。

国際エネルギー機関などの見通しによれば、2030年から2040年には、50~40%という形で減っていっている段階です。

なので、今の60%というのは、一段階を示しているに過ぎなくて、2030年には、むしろ他の国では、50%というかたちで減っていくと。

玉川氏:

では、減った分は何で埋めるのか、ということですが。

大林氏:

自然エネルギーと(天然)ガスのミックスでやっていこう、というのが欧米の考え方です。

特に自然エネルギーについては、明確なすごく高い目標値を持っていて、

EU全体の目標値は、電力に関していうと、2030年では45%が自然エネルギー、

アメリカでも、カリフォルニア州は50%が自然エネルギー、というようになっています。

玉川氏:

一方で日本は、2030年時点で、(自然エネルギーの目標値は)今どれくらいですか?

大林氏:

前回(去年)のエネルギー基本計画で出た目標値が、(自然エネルギーは)2割程度。

玉川氏:

自然エネルギーはあてにならないエネルギーだと、いまだに多くの日本人が思っていると思うのですが、

ヨーロッパでは45%という目標(値の高さ)は、どういうことなんですか?

大林氏:

実際すでに、例えばドイツでは、昨年30%近く自然エネルギーで賄ってますし、そういったことが可能だということが、明らかになっているから、ですよね。

玉川氏:

技術的に可能なんだと。

大林氏:

技術的には当然可能で、次にはコストもものすごく下がっています。

太陽光発電と風力発電が、今ある既存の電力のどれよりも安い、というふうに言われ始めています。

ナレーター:

今まで自然エネルギーは、燃料費はかからないが〝設備の導入にコストがかかる〟と言われてきた。

しかし、ドイツでは現在、設備費は低下傾向にあり、太陽光発電のコストは急落していて、一般家庭用電気料金のほぼ半額まで低下している。

大林氏:

これが意味することの、日本にとってすごく恐ろしいことは、

2030年~2040年になった時に、欧米の(自然エネルギーについて)これだけ高い目標値を持っている国というのは、

電力の半分を、燃料費が要らない電気で賄って、しかもエネルギーセキュリティーも確保している、

その時日本はまだ、6割も7割も化石燃料を、高いお金を払って買っているんですか?という、

なかなか日本の中に、〝自然エネルギーは本当に安い〟という情報が、正しく伝わっていないです。

スタジオ

あれ?!

経産省は、欧米がそういう傾向だから、15年後の2030年に、4割から6割に増やすんだと話しているはずなのに、

欧米はいずれ減っていくといっている。

では何に置き換わるのかというと、再生可能エネルギーでどんどん置き換えて、燃料費がかからないようにしてしまおうとしている。

え?!

じゃあ、経産省が言っている話はなんなのだ?

こういうわけが分からない話には、必ず裏に何かあるはず。

では、経産省の本当の意図とは何か?

玉川氏:

〝(2030年)ベースロード電源6割〟

これは、どういう意図で経産省は言い出しているんですか?

自民党・河野太郎衆院議員:

経産省の言っているベースロード電源は、原子力・石炭・地熱・水力なんです。

地熱と水力で約1割と考えると、石炭と原発で5割です。

つまり、原発を再稼動する余力をちゃんと持たせておきたいと。

2030年のベースロード電源6割のうち、水力・地熱がおよそ1割、残りの5割は、石炭火力と原子力で補うことになる。

電事連の資料によれば、石炭火力は3割。

しかし、CO2排出の問題を考慮すると、これ以上増やすことは難しいため、残りの2割は原発が担う計算となる。

河野氏:

むき出しで「原発何%」というと、世の中の批判を浴びるので、〝ベースロード電源〟という言葉の中に隠して、

玉川氏:

なぜ、むき出しで言いたくないのですか?

河野氏:

福島の事故の後、福島第一(原発)の処理もいまだに出来ていない中で、(将来的には)原子力を何%にしたい、みたいなことを言えば、

やっぱり世論の袋叩きにあうと、経産省も電力会社も思っている。

〝ベースロード6割〟、それでその後、CO2(二酸化炭素)対策で石炭(の割合)を下げていけば、

「結局、原子力の割合を増やすことが出来るよね」と思っているのが経産省だと思います。

ナレーター:

今現在は、およそ4割を担う電源を、ベースロード電源から落としていることにも、経産省のある思惑が隠されていると、河野氏は指摘する。

その思惑とは?

河野氏:

そもそもベースロード(電源)が「原発と石炭だけです」というのもおかしな話で、

天然ガスは今、ベースロード(電源)の代わりにしっかり使われているわけですから、

経産省がそもそも、意図的に天然ガスを除いているわけです。

玉川氏:

意図的に除いている理由というのはやはり、原発の余地というのを常に確保しておきたい、

河野氏:

残しておきたいということだと思います。

石炭と比べれば、天然ガスはクリーンですから、それも入れて(ベースロード電源)6割と言うと、

純粋に〝石炭をやめて天然ガス〟、

あるいは〝原発をやめて天然ガス〟となりかねないので、

まず天然ガスを外してそれを維持していけば、

(経産省は)原発をそのまま新増設せざるを得なくなる、という画を描いているのだと思います。

ナレーター:

自然エネルギー財団(の試算)によると、

2030年の時点で、40年の廃炉期限を迎える原発を除いた18基で賄える電力は11%のみ。

廃炉期限を60年に延長しない限り、ベースロード電源2割には届かない。

しかし実際には、60年稼働できないものもあり、既存の原発で2割を補うのは現実的ではないという。

つまり、2030年〝ベースロード電源6割〟を維持するためには、原発の新増設が必要になるという。

また〝再生可能エネルギー導入〟に消極的なことも、原発新増設と関係があると、河野氏は指摘する。

河野氏:

再生可能エネルギーが増えれば、その分、原子力の新増設をしなくていいことになります。

自然エネルギーを欧米並みに入れることができて、

残りは、天然ガスとコジュネ(持続可能エネルギー)でやりますと言えば、原子力や石炭火力というのはいらなくなってくる。

このままいけば、40年廃炉で、2050年脱原発ですけども、意欲的にやれば、2030年には、原子力を動かす余地がなくなってくる。

それをやっぱり、経産省や電力会社は恐れているのだと思います。

スタジオ

原発を2割という計算になるといったが、

既存の原発を全部、40年で廃炉になるのを60年に延ばさない限りは実現しない。

例えば、その中には、コストが高すぎて、60年に延ばせない原発もある。

そうすると、それでも2割をやるためには、新増設するしかない。

そういうことは一言も出てこない。

だからこういうことだ。

『ベースロード電源6割』だから、『原発2割』になっちゃって、『新増設が必要』だっていうふうにしているが、

実は、本音は真逆で、

『新増設したい』から、『原発2割』になるようにするために、『ベースロード電源6割』にした、のではないか。

というのが河野氏の考え方。

そうすると、なんでここまでして、と私などは思うわけだが、

原発はもう安くもない、万が一の場合にはとんでもない被害が出る、さらには先日、外務省が、テロなどの攻撃に遭った場合、非常に多くの死傷者が出るという研究を、1980年代に行っていた。

そんな物であるのに、なぜやるのか。

玉川氏:

原発というのは、もう安くもないわけですね。

それから安全でもない。

そういう原発を、政治側が続けていきたい理由っていうのが分からない。

河野氏:

政治の中には、正しい情報が入ってきていない人、っていうのがたくさんいるのだと思います。

もうひとつはやはり、電力会社が電気事業連合会という、いわば任意団体で、全く会計の報告をしなくていいというところへお金をプールして、それが様々な形で政治に流れてくる、というのはあると思いますし、

選挙で電力業界に世話になっている、という政治家もやっぱりいるんだろうと思いますね。

そうするとどうしても、いろんなところの利益が入った議論になってしまう。

玉川氏:

ではなぜ、経産省はなぜ続けたいんですか?

河野氏:

経産省も、核燃料サイクルについては、本音で話をすると〝これはもう無理だ〟〝無理だから再処理をやめよう〟と言うと、

〝青森に運び込んだ使用済み核燃料を、青森県との約束で(県外に)持ち出してくれ〟と(言われる)。

ところが今、その持って行く先がないので、〝とりあえず方針転換はしない〟と言っているのが、経産省からしてみると楽なんですね。

ナレーター:

〝核燃料の再処理問題があり、経産省は現状を維持したいのでは〟と、河野氏は指摘する。

そして、外務省の中では、また〝違った〟思惑があるのではと、経産省の小委員会委員を務める伴氏は言う。

はたしてその思惑とは。

経産省総合資源エネルギー調査会・原子力小委員会・伴英幸委員:

原子力技術を持っていることが抑止力につながる、という考え方なんです。

外務省とか防衛省で、全部ではないと思いますが、そういったところの中に、

原子力技術を持っていることが、実際に、いざとなった時に、核兵器の開発につながることが出来るので、

核兵器を造る、というわけじゃないんだけど、その技術をずっと維持していることが、抑止効果を働かせるとか、

あるいは外交的に、発言力としての意味合いを持ってくる、というような考え方があって、(原発を)止められない状況になっているのではないかなと。

ナレーター:

1969年、中国で行われた核実験を契機に外務省が発行した、『わが国の外交政策対大網』(外交政策企画委員会作成)という報告書には、

『核兵器については、NPT(核兵器不拡散条約)に参加すると否とにかかわらず、当面核兵器は保有しない政策をとるが、

核兵器製造の経済的・技術的ポテンシャルは常に保持するとともに、これに対する掣肘(干渉し行動を妨げること)を受けないよう配慮する』

つまり、核兵器は持たないが技術は持ち続けることで生まれる、いわゆる〝核技術抑止〟の考え方が今もあるのではと、伴氏は指摘する。

伴氏:

(報告書が出されたのが)今からまあ40年以上前の話なので、それが今に至っているかどうかというのも、結構大きな問題になると思うんですけど、

外務省の中では、一部の人たちだと、全員ではないと思いますが、やっぱりそういうものというのは、きちっと維持されているんだという意見も聞いたことがあり、

ある勢力として生き残っているというふうに受け止めているんですね。

スタジオ

玉川氏:

お二人の話を聞いていると、経済合理性ではない理由がその裏側にあるのではないかという話になってくる。

そうなると、ずっと続けていくためには、やっぱり廃炉を考えると、新増設せざるを得ないという考えが通奏低音のように流れているように、どうしても感じる。

では、経産大臣の宮沢氏は、原発新増設についてどのようにおっしゃっているか。

Q:

原発の新増設をすべきかどうか、決める考えは?

宮沢経済産業大臣:

現時点では、新増設、リプレース(建て替え)を含め想定していない、というところまででありまして、

それ以降は、する、しない等々ということは、一切決めておりません。

議論をする、しないということについても、一切決めておりませんので、

現時点では、想定していない、ということであります。

(1月19日 閣議後会見)

スタジオ:

遠回しに、直接的にではなくて、こそっとやられるというところがすごく嫌だし、

良くないと思うのは、これがやられると議論にならない。

今はヨーロッパでも、例えば風力はあてにならないと言われているものが、もっと確実になるように風の向きを予知できる技術が上がってきていたりとか、

逆にさきほどベースロードに入っていた地熱なども、例えば温泉で観光をしている地元の人たちが、温泉が枯れたら困ると反対するという可能性もある。

だから決して、政府が言うほど安定したものではないので、議論することによって新しいアイディアとか可能性が見えてくるはずなのに、

それを封じ込められてしまっているような感じがするのが嫌だ。

まさに、今日の結びがそうで、

新設したいなら、正々堂々と、正面から主張したらいいのでは?

国民的議論をやりましょう。

新設が本当に必要だと考えているんだったら。

これでまた、国民はまんまと騙されてくれるに違いないと信じているのでしょう。

癪に触りませんか?

ばかも~ん!と、鉄拳を食らわしてやるべきではありませんか?

そもそも “原発新設” は、いつのまにか “既定路線” なのだろうか

文字起こししました。(文体は少し変えてある部分があります)

↓以下、文字起こしはじめ

原発新設?既定路線?そんな話は聞いてませんよ、と思われるかもしれない。

が、実は、粛々と、水面下で進んでいる可能性がある。

先月30日に、経産省の中の諮問委員として、長期エネルギー需給見通し小委員会というものがあるのだが、

先月30日に開かれた総合資源エネルギー調査会で、

「2030年には、ベースロード電源は、国際的な水準の60%以上にするべき」とした。

意味があまりよくわからない、このベースロード電源という言葉。

これが今回のキーワードになる。

ベースロード電源とはなにか

電気は何から作られるのか?

水力・地熱、石油、再生可能エネルギー、石炭、原子力、天然ガスなどがあるが、

その中でなぜか、水力・地熱、石炭、そして原子力だけが、ベースロード電源というものだという話になっている。

では、ベースロード電源とはなにか?

天候、気候、昼夜などという条件に左右されないで、低廉(値段が安いこと)で安定的に発電できる電源ということらしいが、なぜか天然ガスや石油が入っていない。

これは、今現在の、電源別毎の発電の割合である。

ベースロード電源である水力・地熱、石炭、原発は、今現在4割しかない。

なぜか。

原発が1%しかないからである。

で、これを、将来的に、2030年には6割にしたいと。

ところが、石炭はCO2がいっぱい出るので増やせない。

ではどこを増やすか。

原発を2割に増やそうとしている、という話が背後に上がっているらしい。

それならそれでちゃんと公表すればよいではないか、ということなのだが、

その前に、なぜ6割なのかという疑問がある。

それについて経産省は、

「世界的に、欧米が、6割がベースロード電源だから」という言い方をしている。

では、欧米では本当にそうなっているのか、そういう傾向なのか。

玉川氏:

ベースロード電源が6割(に増やされる)ということなんですが、世界的にはどういう状況、傾向になっているんですか?

自然エネルギー財団・大林ミカ事務局長:

欧米では今、低減傾向にあって、

例えば1990年代には(ベースロード電源が)80%以上だったが、今は60%。

国際エネルギー機関などの見通しによれば、2030年から2040年には、50~40%という形で減っていっている段階です。

なので、今の60%というのは、一段階を示しているに過ぎなくて、2030年には、むしろ他の国では、50%というかたちで減っていくと。

玉川氏:

では、減った分は何で埋めるのか、ということですが。

大林氏:

自然エネルギーと(天然)ガスのミックスでやっていこう、というのが欧米の考え方です。

特に自然エネルギーについては、明確なすごく高い目標値を持っていて、

EU全体の目標値は、電力に関していうと、2030年では45%が自然エネルギー、

アメリカでも、カリフォルニア州は50%が自然エネルギー、というようになっています。

玉川氏:

一方で日本は、2030年時点で、(自然エネルギーの目標値は)今どれくらいですか?

大林氏:

前回(去年)のエネルギー基本計画で出た目標値が、(自然エネルギーは)2割程度。

玉川氏:

自然エネルギーはあてにならないエネルギーだと、いまだに多くの日本人が思っていると思うのですが、

ヨーロッパでは45%という目標(値の高さ)は、どういうことなんですか?

大林氏:

実際すでに、例えばドイツでは、昨年30%近く自然エネルギーで賄ってますし、そういったことが可能だということが、明らかになっているから、ですよね。

玉川氏:

技術的に可能なんだと。

大林氏:

技術的には当然可能で、次にはコストもものすごく下がっています。

太陽光発電と風力発電が、今ある既存の電力のどれよりも安い、というふうに言われ始めています。

ナレーター:

今まで自然エネルギーは、燃料費はかからないが〝設備の導入にコストがかかる〟と言われてきた。

しかし、ドイツでは現在、設備費は低下傾向にあり、太陽光発電のコストは急落していて、一般家庭用電気料金のほぼ半額まで低下している。

大林氏:

これが意味することの、日本にとってすごく恐ろしいことは、

2030年~2040年になった時に、欧米の(自然エネルギーについて)これだけ高い目標値を持っている国というのは、

電力の半分を、燃料費が要らない電気で賄って、しかもエネルギーセキュリティーも確保している、

その時日本はまだ、6割も7割も化石燃料を、高いお金を払って買っているんですか?という、

なかなか日本の中に、〝自然エネルギーは本当に安い〟という情報が、正しく伝わっていないです。

スタジオ

あれ?!

経産省は、欧米がそういう傾向だから、15年後の2030年に、4割から6割に増やすんだと話しているはずなのに、

欧米はいずれ減っていくといっている。

では何に置き換わるのかというと、再生可能エネルギーでどんどん置き換えて、燃料費がかからないようにしてしまおうとしている。

え?!

じゃあ、経産省が言っている話はなんなのだ?

こういうわけが分からない話には、必ず裏に何かあるはず。

では、経産省の本当の意図とは何か?

玉川氏:

〝(2030年)ベースロード電源6割〟

これは、どういう意図で経産省は言い出しているんですか?

自民党・河野太郎衆院議員:

経産省の言っているベースロード電源は、原子力・石炭・地熱・水力なんです。

地熱と水力で約1割と考えると、石炭と原発で5割です。

つまり、原発を再稼動する余力をちゃんと持たせておきたいと。

2030年のベースロード電源6割のうち、水力・地熱がおよそ1割、残りの5割は、石炭火力と原子力で補うことになる。

電事連の資料によれば、石炭火力は3割。

しかし、CO2排出の問題を考慮すると、これ以上増やすことは難しいため、残りの2割は原発が担う計算となる。

河野氏:

むき出しで「原発何%」というと、世の中の批判を浴びるので、〝ベースロード電源〟という言葉の中に隠して、

玉川氏:

なぜ、むき出しで言いたくないのですか?

河野氏:

福島の事故の後、福島第一(原発)の処理もいまだに出来ていない中で、(将来的には)原子力を何%にしたい、みたいなことを言えば、

やっぱり世論の袋叩きにあうと、経産省も電力会社も思っている。

〝ベースロード6割〟、それでその後、CO2(二酸化炭素)対策で石炭(の割合)を下げていけば、

「結局、原子力の割合を増やすことが出来るよね」と思っているのが経産省だと思います。

ナレーター:

今現在は、およそ4割を担う電源を、ベースロード電源から落としていることにも、経産省のある思惑が隠されていると、河野氏は指摘する。

その思惑とは?

河野氏:

そもそもベースロード(電源)が「原発と石炭だけです」というのもおかしな話で、

天然ガスは今、ベースロード(電源)の代わりにしっかり使われているわけですから、

経産省がそもそも、意図的に天然ガスを除いているわけです。

玉川氏:

意図的に除いている理由というのはやはり、原発の余地というのを常に確保しておきたい、

河野氏:

残しておきたいということだと思います。

石炭と比べれば、天然ガスはクリーンですから、それも入れて(ベースロード電源)6割と言うと、

純粋に〝石炭をやめて天然ガス〟、

あるいは〝原発をやめて天然ガス〟となりかねないので、

まず天然ガスを外してそれを維持していけば、

(経産省は)原発をそのまま新増設せざるを得なくなる、という画を描いているのだと思います。

ナレーター:

自然エネルギー財団(の試算)によると、

2030年の時点で、40年の廃炉期限を迎える原発を除いた18基で賄える電力は11%のみ。

廃炉期限を60年に延長しない限り、ベースロード電源2割には届かない。

しかし実際には、60年稼働できないものもあり、既存の原発で2割を補うのは現実的ではないという。

つまり、2030年〝ベースロード電源6割〟を維持するためには、原発の新増設が必要になるという。

また〝再生可能エネルギー導入〟に消極的なことも、原発新増設と関係があると、河野氏は指摘する。

河野氏:

再生可能エネルギーが増えれば、その分、原子力の新増設をしなくていいことになります。

自然エネルギーを欧米並みに入れることができて、

残りは、天然ガスとコジュネ(持続可能エネルギー)でやりますと言えば、原子力や石炭火力というのはいらなくなってくる。

このままいけば、40年廃炉で、2050年脱原発ですけども、意欲的にやれば、2030年には、原子力を動かす余地がなくなってくる。

それをやっぱり、経産省や電力会社は恐れているのだと思います。

スタジオ

原発を2割という計算になるといったが、

既存の原発を全部、40年で廃炉になるのを60年に延ばさない限りは実現しない。

例えば、その中には、コストが高すぎて、60年に延ばせない原発もある。

そうすると、それでも2割をやるためには、新増設するしかない。

そういうことは一言も出てこない。

だからこういうことだ。

『ベースロード電源6割』だから、『原発2割』になっちゃって、『新増設が必要』だっていうふうにしているが、

実は、本音は真逆で、

『新増設したい』から、『原発2割』になるようにするために、『ベースロード電源6割』にした、のではないか。

というのが河野氏の考え方。

そうすると、なんでここまでして、と私などは思うわけだが、

原発はもう安くもない、万が一の場合にはとんでもない被害が出る、さらには先日、外務省が、テロなどの攻撃に遭った場合、非常に多くの死傷者が出るという研究を、1980年代に行っていた。

そんな物であるのに、なぜやるのか。

玉川氏:

原発というのは、もう安くもないわけですね。

それから安全でもない。

そういう原発を、政治側が続けていきたい理由っていうのが分からない。

河野氏:

政治の中には、正しい情報が入ってきていない人、っていうのがたくさんいるのだと思います。

もうひとつはやはり、電力会社が電気事業連合会という、いわば任意団体で、全く会計の報告をしなくていいというところへお金をプールして、それが様々な形で政治に流れてくる、というのはあると思いますし、

選挙で電力業界に世話になっている、という政治家もやっぱりいるんだろうと思いますね。

そうするとどうしても、いろんなところの利益が入った議論になってしまう。

玉川氏:

ではなぜ、経産省はなぜ続けたいんですか?

河野氏:

経産省も、核燃料サイクルについては、本音で話をすると〝これはもう無理だ〟〝無理だから再処理をやめよう〟と言うと、

〝青森に運び込んだ使用済み核燃料を、青森県との約束で(県外に)持ち出してくれ〟と(言われる)。

ところが今、その持って行く先がないので、〝とりあえず方針転換はしない〟と言っているのが、経産省からしてみると楽なんですね。

ナレーター:

〝核燃料の再処理問題があり、経産省は現状を維持したいのでは〟と、河野氏は指摘する。

そして、外務省の中では、また〝違った〟思惑があるのではと、経産省の小委員会委員を務める伴氏は言う。

はたしてその思惑とは。

経産省総合資源エネルギー調査会・原子力小委員会・伴英幸委員:

原子力技術を持っていることが抑止力につながる、という考え方なんです。

外務省とか防衛省で、全部ではないと思いますが、そういったところの中に、

原子力技術を持っていることが、実際に、いざとなった時に、核兵器の開発につながることが出来るので、

核兵器を造る、というわけじゃないんだけど、その技術をずっと維持していることが、抑止効果を働かせるとか、

あるいは外交的に、発言力としての意味合いを持ってくる、というような考え方があって、(原発を)止められない状況になっているのではないかなと。

ナレーター:

1969年、中国で行われた核実験を契機に外務省が発行した、『わが国の外交政策対大網』(外交政策企画委員会作成)という報告書には、

『核兵器については、NPT(核兵器不拡散条約)に参加すると否とにかかわらず、当面核兵器は保有しない政策をとるが、

核兵器製造の経済的・技術的ポテンシャルは常に保持するとともに、これに対する掣肘(干渉し行動を妨げること)を受けないよう配慮する』

つまり、核兵器は持たないが技術は持ち続けることで生まれる、いわゆる〝核技術抑止〟の考え方が今もあるのではと、伴氏は指摘する。

伴氏:

(報告書が出されたのが)今からまあ40年以上前の話なので、それが今に至っているかどうかというのも、結構大きな問題になると思うんですけど、

外務省の中では、一部の人たちだと、全員ではないと思いますが、やっぱりそういうものというのは、きちっと維持されているんだという意見も聞いたことがあり、

ある勢力として生き残っているというふうに受け止めているんですね。

スタジオ

玉川氏:

お二人の話を聞いていると、経済合理性ではない理由がその裏側にあるのではないかという話になってくる。

そうなると、ずっと続けていくためには、やっぱり廃炉を考えると、新増設せざるを得ないという考えが通奏低音のように流れているように、どうしても感じる。

では、経産大臣の宮沢氏は、原発新増設についてどのようにおっしゃっているか。

Q:

原発の新増設をすべきかどうか、決める考えは?

宮沢経済産業大臣:

現時点では、新増設、リプレース(建て替え)を含め想定していない、というところまででありまして、

それ以降は、する、しない等々ということは、一切決めておりません。

議論をする、しないということについても、一切決めておりませんので、

現時点では、想定していない、ということであります。

(1月19日 閣議後会見)

スタジオ:

遠回しに、直接的にではなくて、こそっとやられるというところがすごく嫌だし、

良くないと思うのは、これがやられると議論にならない。

今はヨーロッパでも、例えば風力はあてにならないと言われているものが、もっと確実になるように風の向きを予知できる技術が上がってきていたりとか、

逆にさきほどベースロードに入っていた地熱なども、例えば温泉で観光をしている地元の人たちが、温泉が枯れたら困ると反対するという可能性もある。

だから決して、政府が言うほど安定したものではないので、議論することによって新しいアイディアとか可能性が見えてくるはずなのに、

それを封じ込められてしまっているような感じがするのが嫌だ。

まさに、今日の結びがそうで、

新設したいなら、正々堂々と、正面から主張したらいいのでは?

国民的議論をやりましょう。

新設が本当に必要だと考えているんだったら。