結局は37.5度となりました。

ということは炎天下の下では40度を超えたのでしょうね。

祇園祭の京都では28人も救急搬送。

岐阜県の揖斐川町では39・3度だったというのですから生きているのが大変ですね。

全国で5人が亡くなり、救急搬送は2千人を超えたのだとか。 恐ろしいです。

さてさて夏至(げし)から十一日目、今年は7月の2日から太陽黄径117度になる7月

20日の夏の土用の入りまでの今の期間を「半夏生」と『暦の雑節』では言いますね。

半夏生という植物は水辺に高さ六〇センチほどに生え、半夏生ころだけ頂の葉の

下半分が白くなり、白い穂状の花が咲く、どくだみ科の多年生植物です。

長い歴史で伝えられているのに、これがまたなんと希少種に指定されているのだとか。

奈良県・御杖村の「岡田の谷」という湿地ではそれが群生しています。

ここだけ見ると希少種とは信じられないくらいです。

食い意地の張った僕はすぐ食の話題で、土用の丑の日に鰻を食べるのは平賀源内の

お陰で有名ですが、半夏生にはタコを食べる習わしが関西で古くからあります。

別名が半夏と言われるカラスビシャクという毒性のある草が生える時期、また

上の写真で紹介した片白草(カタシログサ)の花が咲くころで、これも毒草です。

この時期までに田植えを済ませ、毒草の時期はちょっと体を休めなさいという事。

蛸のようにシッカリ稲の根が生えて、沢山ある吸盤のように実が成りますようにと

神様にタコを供えてみんなで食べるという習慣だという説があります。

普通はスライスして絞ったキュウリなどと「蛸酢」などであっさり食べることが

多いようですが、ウチは農家でもないのに蛸飯にしてもらいました。

蛸にはタウリンが多く含まれていて疲労回復効果があることも知られています。

昔の人はそんなことまで知っていたのでしょうかね?

ちなみに四国では「うどんを食べる」、福井では「焼きサバ」、奈良ではなぜか

「きなこ餅」を食べるという地域もあるようです。

して午後は参加しました。

して午後は参加しました。

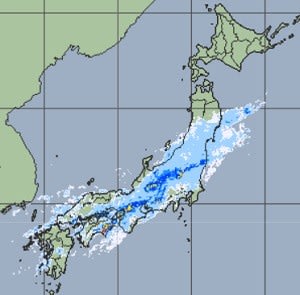

降ったようですが雨粒は見ませんでした。

降ったようですが雨粒は見ませんでした。