今回の「低域のパラレル化」で「わかり難い伝送ロスの存在」を知る事が出来ました。

今お使いのシステムで「音場が奥に広がりなかなか前に出ない」サウンドも「伝送ロス」なのです。

今お使いのSPで「音場型」のSPとお思いの方のシステムは「伝送ロス」をしています。私の自宅の707Jシステムもはじめは「音場型」でしたが、中・高音のパラレル化をする事により「実在型」のサウンドに変わってきました。今回低域の「パラレル化」をして一番変わったのは「音数の増加」と「音場が前に出てきて前後方向の表現力が広がった」事です。

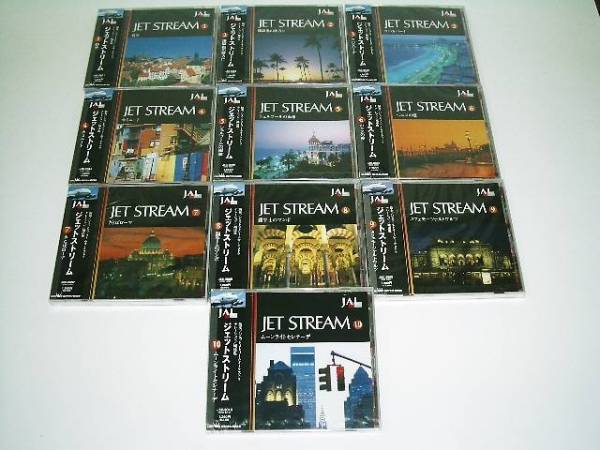

その例として、「ジェット・ストリーム」の音楽が有ります。現在「ジェット・ストリーム」のシリーズも3種類持っています。城達也さんのナレーションが良く判ります。このナレーションの音域がそれぞれ違うのです。

「碧空」のシリーズを最初に購入しましたのでこのCD達が良く聴こえるように調整していましたが、「愛・旅立ちの時」シリーズ(ロマンチック・クルージング)のナレーションは「音域が下がって」います。

「低域のパラレル化」をする前はこのナレーションが「低音と中音」を行ったり来たりしていた為に「奥まって」聴こえていました。それが「低域のパラレル化」後は見事に何の違和感も無く再生できるのです。低音から中・高音の前後位置が揃いました。

「ミスター・ロンリー」のシリーズ(ベスト・コレクション)は上述のシリーズの中間にあるようで、はじめからそう違和感は有りませんでした。

現在では、「愛・旅立ちの時」のシリーズが見事に再現されています。音数が多くて聴き応えが素晴らしくなりました。

「伝送ロス」はSPシステム全体に有ります。またCDPやアンプ単体にも有ります。ケーブルの伝送ロスから追及して来ましたが、システム全てを確認する必要が有ります。

一般に市販のSPでは相当に「伝送ロス」が大きいと考えていた方が良いと思います。

音が前に飛び出してくるだけのシステムも問題が有ります。特にホーン型のシステムをお使いの方に多いようです。こちらも「伝送ロス」の為、「荒れた音」の可能性が高いです。前に出て来るだけではなく「録音されたその場」の奥行表現も出さなくてはCDの中の情報を欠落させていると云えるでしょう。

うまく調教しますとSP間を繋ぐ線上に音の中心が来て、奥行きにも前にも音が広がり(前後方向)、左右方向にも広がります。それはリスニングルームを飛び出した「音場」になります。

奥まってばかりや前に飛び出してばかりのシステムは「伝送ロス」の存在を知る事が大切です。知らなければ先には進めません。