今日は変な天気? 南風(はえん風)が強い。南風が吹く時は「雨」が常。急に曇ったかと思うと雨が降り出し、九にお天気に。また曇り出し雲の動きが早い。湿気でジメジメしています。こんな日は「オリンパス部屋」でクーラーかけて「音楽三昧」に限ります。

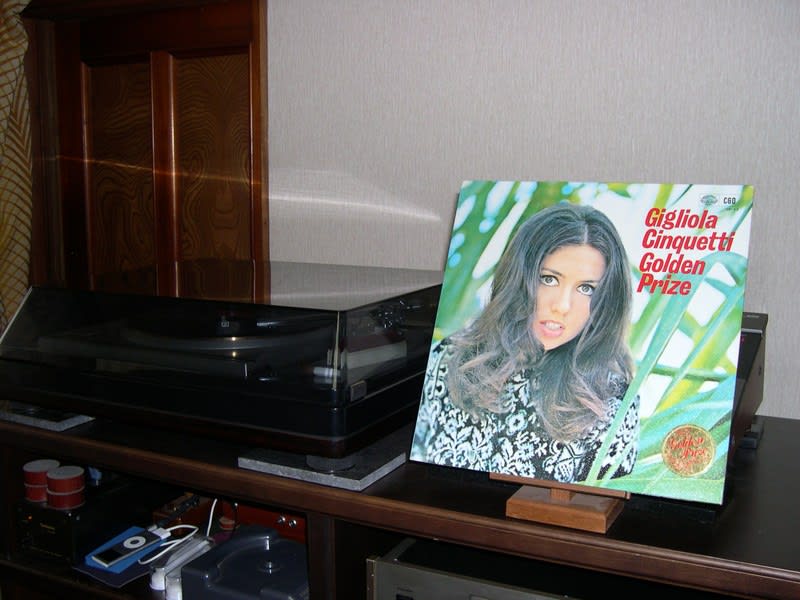

この写真の歌手は誰でしょう?もう40年も前のレコードです。中2の時にかぶれまして歌っていました。この頃のジャケットは手が込んでいます。豪華です。

オリンパスのウーハー(LE15A)も本当は150-4Cにしたいのだけれど予算が有りません。その前に自宅の707Jシステムのウーハーを何とかしたいと考えています。

707JシステムのウーハーはD130のoldtype16Ωで、質感的には気に入っているのですが、#375との繋がりで、音量バランス的に低音が負けているのです。かろうじて聴けるバランスの所です。このウーハーを「ALTECのウーハーに変えて見たい!」が昨年からの宿題です。

416Aが本来の候補ですが、このSPは「外付け」TYPEでは有りませんのでそのままでは交換できません。515Bも同様の理由で使えません。416-8Bか803Aを候補と考えています。

416-8Bや803Aにしたから直るとも(バランスが取れる)確信が持てません。

音量バランスの問題ですので「中音」にアッテネーターを付けても良いのですが「抵抗成分」を「伝送ロス」の観点から極度に嫌います。

ウーハーをもう1個追加する手も良さそうです。追加するのは「軽い低音のする20㎝クラス」で十分と思います。D130と並列でドライブすれば良い訳でスペースさえ有れば可能です。

元々、#375をハイルドライバーと並列使用した時に考えていた内容で、テレフンケンのRB46の低音を使えばうまくバランスするかもしれません。難しい事はないので近日中に試して見たいと思います。