試聴の続き。アンプをパイオニア C3+M4 にして、SPケーブルもNo1グレードにして見ました。音がパリッと変わりましたね。すべてが改善されたようでスケール感も大きくなっています。ヌケ・キレ・ノビを感じる事が出来ます。C200+P300のラインのNo3グレードのSPケーブルでも十分にハイグレードと思っていましたが、やはりNo1グレードにすると大幅に音質アップします。これならJAZZももっと歯切れよく楽しめるでしょう。これでサブスピーカー作りはおしまいにしたいと思っています。(もう1セット分ユニットが眠っています。エンクロージャーは2セット分有ります)

今年2月~4月にかけてサブスピーカーを5セットも作ってしまいました。前年から持っていたのは①JBL:D208システムのみでした。今年最初は②JBL:A820ヴェッキオの内部配線交換からスタートしました。

次に③LE8Tシステム ④JBL:#4311Bシステム

⑤ALTEC:N1501-8A(ミニモニター)システム

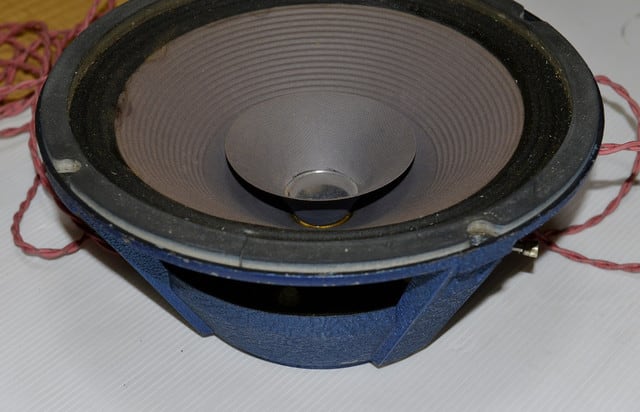

⑥Olson Dual Cone フルレンジ 12インチ S-968システム。と来ました。もうこれ以上は増やせません。現在でも鳴らせないSPが出来てしまっています。鳴らせないSPシステムはもったいないけど処分するしか有りません。JBL:A820ヴェッキオは某オクに出品しています。