■安中市東部の碓氷川沿いの丘陵地の斜面で戦前から操業中の東邦亜鉛安中製錬所の周辺は長年にわたる製錬所から排出される重金属を含んだ降下ばいじんにより、周辺の土地の土壌汚染が深刻です。重金属、とくにカドミウムが取りざたされ安中公害として社会問題化した昭和40年代以降、東邦亜鉛が、排煙や排水などの公害防止対策のための設備を導入してからも、依然として排煙や排水中に含まれる重金属の量はゼロにはなっていません。とりわけ降下ばいじん中の重金属による周辺土地の土壌汚染は、年々蓄積されています。筆者は、地元の畑地土壌汚染対策事業として行政が推し進めている「碓氷川流域地区公害防除特別土地改良事業」の推進委員会本部役員の一人で広報を担当していますが、先日推進委員会の会長から、降下ばいじん量の実態について調べてほしいと依頼されたため、群馬県に情報開示請求をしたところ、関連情報が開示されましたので、委員会の会長の承諾のもとに公表しておきたいと思います。

↑一番上に見えるのが主排ガス塔。高さ30mというが、頂上より少し手前の斜面にあるので、煙は容易に地表に近づく。つまり降下ばいじんになり易い。↑

↑一番上の左側に見えるのが精鉱をストックする貯鉱舎↑

↑手前が硫酸工場。相変わらず錆が目立つ↑

↑右側の硫酸工場の左側に位置するのが排水処理施設↑

↑別の方向から見た硫酸工場↑

↑新電解工場。手前の塀は今年になって設置されたもの。どんどん拡大している↑

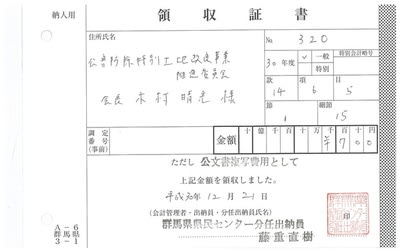

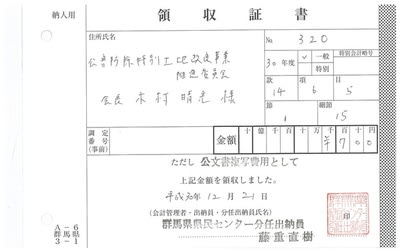

2018年12月6日付で群馬県知事あてに公文書開示請求をした内容は次の通りです。

**********

<開示を請求する公文書の内容又は件名>

東邦亜鉛周辺で実施いている降下煤塵調査の毎月の測定結果および毎年1回提出される業務完了報告書(鑑文掲載ページに業務委託先業者名が記されたもの)のうち平成25年度から29年度にかけての情報。加えて、当該測定地点を示す概要図。

**********

■すると、2018年12月13日付で開示通知があり、同12月21日に開示を受けました。

※公文書開示通知書 ZIP ⇒ 201812210jejm.zipi2529nxj.zip

開示された情報は次の通りです。

●降下煤塵調査結果(平成25年度分)

ZIP ⇒ 201812211oi25nxj.zip

●降下煤塵調査結果(平成26年度分)

ZIP ⇒ 201812212oi26nxj.zip

●降下煤塵調査結果(平成27年度分)

ZIP ⇒ 201812213oi27nxj.zip

●降下煤塵調査結果(平成28年度分)

ZIP ⇒ 201812214oi28nxj.zip

●降下煤塵調査結果(平成29年度分)

ZIP ⇒ 201812215oi29nxj.zip

●業務完了報告書表紙(平成25~29年度)

ZIP ⇒ i2529nxj.zip

●当該測定地点を示す概要図

ZIP ⇒ 201812217yn_tv.zip

では、これら降下ばいじん測定地点の様子をご覧ください。

<測定地点1>中宿1

↑左が県、右が東邦亜鉛のダストポッド(ダストジャーとも称す)。↑

↑これらは群馬県環境部局が設置したポッド(又はジャー)。今回の測定データはここから得られたもの。↑

↑これらは東邦亜鉛側が設置したポッド。測定データは非公開にされている。↑

↑調査地点1に隣接している硫酸工場の様子。↑

↑調査地点1から東に300mほどの水田の畔に設置されている身元不明(県農政部局?)のポッド。↑

<調査地点2>西岩井

↑県環境部局が設置したポッド。今回の測定データはここから得られたもの。↑

↑これらは東邦亜鉛側が設置したポッド。測定データは非公開にされている。↑

<調査地点3>中宿2

↑以前は水田の畔だったが、その後宅地化が進み、現在は民家に挟まれた場所になっている。ポッドは県環境部局が設置し、今回の測定データはここから得られた。↑

<調査地点4>北野殿

↑県環境部局が設置したポッド。今回の測定データはここから得られたもの。↑

↑調査地点4の付近にある大塚まけ(一族)の墓地。↑

↑調査地点4から東に300mほどの北浦にある試験栽培地。↑

↑北浦の試験栽培地に設置されている県農政部局のポッド。↑

↑同じ場所に東邦亜鉛が設置しているポッド。測定データは非公開。↑

↑同じ場所にある素性不明な設置物。↑

↑北浦の試験栽培地からさらに東へ約300mの北野殿天皇塚古墳付近にある東邦亜鉛が設置しているポッド。測定データは非公開。↑

↑調査地点4から南へ600mほどののどの荘の南付近にある県農政部局が設置したポッド。↑

■上記の5年間の測定データをまとめたのが次の資料です。↓

ZIP ⇒ 201812215oi29nxj.zip20181221oiotj.zip

特に注目したいのは、5年間に降り続けた降下煤塵の総量と、それに含まれる「亜鉛」「カドミウム」「鉛」の総量です。測定地点は安中製錬所の北に位置する「中宿1」、東の「岩井」、西の「中宿2」、そして南の「野殿」の4か所と、比較対象のため約40㎞東に離れた太田市保健福祉事務所の1か所の計5か所です。この結果は次の通りです。

<平成25年4月~平成30年3月の5年間のダストジャーの降下煤塵総量> (単位㎎)

場所 煤塵 亜鉛 カドミウム 鉛

中宿1 6041 72.74 0.2895 3.611

岩井 5285 107.85 0.4608 4.340

中宿2 6767 58.67 0.2529 3.029

野殿 5085 52.68 0.2279 2.642

太田市 3474 4.81 0.0069 0.693

測定に使用したダストジャーの口径は20.7㎝なので、面積は約336㎠となります。これを1㎢に換算すると、300万倍すればよいことになります。こうして5年間に1平方キロメートル当たり換算した降下ばいじん量と、その中に含まれる重金属として「亜鉛」「カドミウム」「鉛」の総量を試算した結果が次の通りです。

<平成25年4月~平成30年3月の5年間の1㎢当たり降下煤塵総量>

場所 煤塵(トン) 亜鉛(kg) カドミウム(g) 鉛(kg)

中宿1 181.23 2,182 8,685 108.33

岩井 157.74 3,235 13,824 130.20

中宿2 203.01 1,760 7,587 90.87

野殿 152.55 1,580 6,837 79.26

太田市 104.22 144 207 20.79

■今度は東邦亜鉛安中製錬所の影響を被らない太田市を1とした場合、各測定地点が何倍になるのか見てみましょう。

<平成25年4月~平成30年3月の5年間の降下煤塵総量比較倍数>

場所 煤塵(倍) 亜鉛(倍) カドミウム(倍) 鉛(倍)

中宿1 1.74 15.12 41.96 5.21

岩井 1.52 22.42 66.78 6.26

中宿2 1.95 12.20 36.65 4.37

野殿 1.46 10.95 33.03 3.81

太田市 1.00 1.00 1.00 1.00

これを見れば、安中製錬所の周辺が如何に「異常である」ことがよく理解いただけるはずです。

すなわち、製錬所がない地域に比べると、人体に有毒なカドミウムの降下量は実に33~67倍に達しているからです。また、体にはさほど有害ではないとされる亜鉛も、11~22倍も降り注いでおり、恐ろしい鉛についても、4~6倍強も他の地域よりたくさん降り注いで、これらが土壌中に溜まり続けているのです。

したがって、仮に製錬所周辺の畑地の土壌汚染除去のための「碓氷川流域地区公害防除特別土地改良事業(略して『公特事業』)」が完了したとしても、さらに50年後には、再び土壌汚染除去が必要になるという見方がされています。

東邦亜鉛の幹部は、「どうせ再汚染するのだから、無駄な事業はしなくてもよいだろう」として、以前にも筆者に「特にカドミウムによる影響も感じられないだろうから、高い費用をかけて公特事業をする必要はないだろう」などと耳打ちをしてきたこともあります。

■上記の表に示した東邦亜鉛安中製錬所の北にある「中宿1」(=調査地点1)、東の「岩井」(=調査地点2)、西の「中宿2」(=調査地点3)、そして南の「野殿」(=調査地点4)の4か所の位置は次のとおりです。

ZIP ⇒ 201812217yn_tv.zip

■また、毎月の降下ばいじんのデータを見ると、時々異常に多く降下ばいじんが検出される月があります。これは明らかに製錬所の工程の中で、外部にリークを許すような事故ないし事件が発生したからだと想定されます。そのため、先日の4月6日の工場視察会では、会社側にこの点を強く申し入れて、安定的に外部に重金属が漏れださないように万全の対策を講ずるように要請しました。

この降下ばいじん量の測定は東邦亜鉛側も独自に行っていますが、外部には全く公表しようとしません。ですから、群馬県の測定値と自らの測定した値とを照らし合せて、なぜ差が出たのか、漏れ出している箇所を特定し、それが排出とするとお¥あkkkk

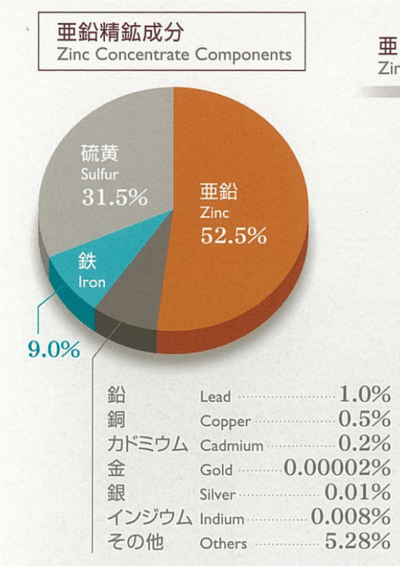

降下ばいじんのもととしては、東邦亜鉛から排出される排煙や、構内でこぼれた鉱石や二次加工品から発生する塵・埃の類が考えらます。亜鉛とカドミウムが多いのは、ともに沸点が767度Cであり、ロータリーキルンでの蒸焼工程や、鋳造工程での溶解工程でヒューム(蒸気)になって舞い上がり、バグフィルターや集塵機等で捕集できなかったものが周辺に降り落ちていると考えられます。

このうち、亜鉛については、車のタイヤの加硫工程でたくさんの亜鉛華(酸化亜鉛の粉末)がゴムの重合促進剤として添加されており、道路で車の交通量の多い街中では車のタイヤの摩耗による粉塵中にかなりの亜鉛が含まれているため、太田市での測定値も、車のない場所に比べると相対的に高いことから、カドミウムほどの差が出ないため、見かけ上の倍数がカドミウムよりも小さいとみられます。

■では、カドミウムや亜鉛に比べると、沸点が倍以上高い1740度Cの鉛が、なぜ煤塵として製錬所の周辺に降下しているのでしょうか。

それは構内でこぼれた鉱石や、K砕置き場に山積みにされたり、こぼれて構内に飛散したK砕の粉末が風にあおられたりして、周辺に運ばれる可能性が十分考えられます。

そもそも、K砕はもろく崩れやすいので、外力を加えると直ぐに細かくなります。運搬の途中でも揺すられたり擦られて削られたりして、粉状になりやすいため、東邦亜鉛では先日の工場視察会では散水しているようすを参加者らにこれ見よがしに見せつけていました。しかし、通常、K砕置き場の脇を通っても、一度も散水している様子を見たことがありません。

なにしろ精鉱やK砕には数千~1万ppm強の鉛が含まれているのですから、精鉱やK砕の取り扱いには慎重さが必要です。しかし東邦亜鉛は果たしてどの程度、留意しているのでしょうか。勿論東邦亜鉛は製錬所に搬入する精鉱やロータリーキルンから排出されるK砕はロットごとにきちんと成分量を測定しているはずですので、鉛をはじめその他重金属の含有量や溶出量を把握していないはずはありません。

それでも平然と長年にわたり何万トンものK砕を岡田工務店に土木資材として出荷していたのですから、通常の神経ではありません。鉛の毒に神経中枢をやられてしまったとしか言いようがありません。

これを見ると、これまでは畑地土壌中のカドミウム濃度ばかりに目が向けられていましたが、降下ばいじん中にこれほど大量の鉛や亜鉛が含まれていることになると、とくに鉛については作物を栽培して食することに加えて、粉塵として吸入することによる体内での血中鉛濃度の上昇や、骨への沈着など人体への影響が無視できないのではないかという懸念が膨らんできます。

東邦亜鉛には、カドミウム公害のみならず、鉛や亜鉛、ヒ素、水銀などの重金属全般にわたる大気および土壌汚染、さらに下流での水系汚染について、あらためて周辺環境への負荷の低減を会社側に強く求めていく必要があるように思います。

■ところで、東邦亜鉛は毎年発行しているCSR報告書に、PRTRについて記載しています。このPRTRとは、PRTR法(化学物質排出移動量届出制度)に基づいて、各事業所における化学物質の排出量及び移動量を集計し、年に1回行政機関へ届け出なければならない義務のことです。

東邦亜鉛では、「製造工程で発生する有害な化学物質については適正な処理を行った後、濃度を分析し、安全を確認してから工場外へ排出しています」などと、平然と言いのけています。2017年版のCSR報告書によれば、「2017年度化学物質総排出量・移動量は前年度より約400t増加しました」と記してあります。

この内訳としては、CSR報告書によれば、次の通りとなります。

*****PRTR対象物質の排出・移動量(単位:トン)*****

2016年度 2017年度

亜鉛の水溶性化合物 0 0

鉛化合物 1,393 1,293

カドミウム及び化合物 4 3

砒素及び砒素化合物 185 280

銅水溶性塩 0 0

アンチモン及び化合物 150 140

ニッケル化合物 1 1

コバルト及び化合物 0 0

水銀及び化合物 0 0

セレン及び化合物 0 0

フッ化水素及び水溶性塩 6 6

ほう素化合物 4 2

マンガン及び化合物 1,510 1,930

トルエン 1 1

キシレン・エチルベンゼン・メチルアフタレン 0 0

合計 3,254 3,658

**********

東邦亜鉛は、安中製錬所の他、小名浜、契島にも製錬所があり、藤岡にも事業所があります。PRTRはこれらの製錬所・事業所から排出・移動された各種化学物質量を示すものです。

■この中で鉛化合物が2017年度中で、埋立処分に1150トン、廃棄物移動で43トンと報告されています。安中製錬所が排出するスラグ(K砕)は年間5万5000トンとみられます。このうち鉛が仮に平均0.5%(5,000ppm)含まれるとすると、安中製錬所だけで約275トンとなります。東邦亜鉛はこれをどのように分類して報告しているのでしょうか。岡田工務店に出荷していたK砕に含まれていた鉛はどのようにPRTRに反映されているのかどうか、当事者に直接説明を求めない限り、疑問は払拭できません。しかし当事者が説明を拒めば、疑問から懸念や不安が膨らんでしまいます。

カドミウムについては、2017年度中に埋立処分で2トン、廃棄物移動で1トンとなっています。これもどのような形で東邦亜鉛の製錬所の構内から外部に排出されたのか、具体的な記述がない限り、地元住民としては不安が募ります。前述の通り、安中製錬所からは毎日微量のカドミウムが降下ばいじんとして周辺に降り注いでいます。この量は、前述の測定データから毎年10kg程度だと推定されます。したがって、1トンには程遠い量ですが、周辺住民にとっては毎年これだけのカドミウムが土壌に降り注いでいると思うだけでぞっとさせられます。

注目したいのはヒ素です。なぜなら、ヒ素の廃棄物移動が2012年度には1トンだったのに、2017年度は170トンと異常なほど多くなっているからです。他方、埋立処分としては毎年74~110トンを推移しています。これも岡田工務店に出荷していた(る)K砕の中に土壌汚染対策法の基準値150ppm程度含まれていたとすれば、55,000トン✖0.00015=約8.3トンとなり、到底足りません。これもどのように処理されているのか、東邦亜鉛にヒヤリングする必要があります。そもそもヒ素は有毒のため,現在ヒ素鉱石の採掘のための鉱床は存在せず銅の精錬過程で副産物として若干回収されています。しかし、砒素化合物は昇華温度が低いため(ヒ素の沸点は613度C)、煙害防止の方策に各精錬所は苦慮していると言われています。さらに、ヒ素化合物は水溶性のため,排水処理にも技術が必要ですが、東邦亜鉛のCSR報告書では、ヒ素の公共水域への排出はゼロとされています。

さらに気になるのはフッ素です。東邦亜鉛では、溶解工程やロータリーキルンによる蒸焼工程でスラグの流動性を高めるためにフッ素を含む蛍石は使用していない、と当会の質問に回答しています。となると、毎年6~9トンものフッ素が公共水域に排出されているのはどのように説明がつくのでしょうか。この点についても東邦亜鉛にきちんと説明してもらう必要があります。

■CSR報告書には「環境保全コスト」という記事も掲載されており、「当社では事業活動を営むにあたって、環境負荷を低減するための設備投資額と費用を計上し、環境保全効果の評価に活用しています。投資は公害防止設備の能力向上や作業環境の改善、費用は各製錬所等で発生する廃棄物の処理費等です。2017年度の設備投資額は243百万円、環境費用は118百万円となりました。今後も環境保全に必要な設備には投資を行っていきます」と説明があります。

このうち環境設備投資が2015年度から2017年度にかけて3分の2に減少しています。また、環境費用も1割減っています。これは岡田工務店に有価物として引き取らせた結果だとしたら、2018年度では、急上昇するはずです。これも直接当事者にヒヤリングしてみる必要がありそうです。

■いずれにしても、近日中に同社の本社を訪れて、以上のようなさまざま疑問についてヒヤリングをしたいと考えています。

【ひらく会情報部】

※関連情報1「鉛と亜鉛の鉱石について」

**********

鉛と亜鉛の鉱石は通常互いに伴って産する。その代表的な鉱物は方鉛鉱(PbS)と閃亜鉛鉱(ZnS)である。方鉛鉱はときに銀を固溶(鉛の一部を銀で置換)し,含銀方鉛鉱((Pb,Ag)S)として銀の鉱石鉱物にもなる。一方,閃亜鉛鉱は亜鉛の一部を通常鉄,カドミウムによって置換され,((Zn,Fe,Cd)S)の組成を示す。そのため亜鉛鉱石の精錬過程でカドミウム汚染など公害問題を生じた。閃亜鉛鉱はときには有用なレアメタルのゲルマニウム(Ge),インジウム(In)やタリウム(Ta)などを微量ながら固溶するために,これらは亜鉛製錬の重要な副産物として回収・利用されている。

鉛鉱の国別生産量および埋蔵量(2007年)は次の図に示すように,中国,オーストラリアおよび南北アメリカの諸国のみで,全世界の生産量の82.7%,埋蔵量も73.6%になる。

↑世界の鉛鉱石生産量↑

↑世界の鉛鉱石埋蔵量↑

また亜鉛も鉛とほぼ同様な傾向があり,中国,オーストラリアおよび南北アメリカだけで,それぞれ70.4%および73.5%に達する。

↑世界の亜鉛鉱石生産量↑

↑世界の亜鉛鉱石埋蔵量↑

日本はこれらの国から輸入しているが,生産量および埋蔵量とも世界1位の中国からは輸入していない。鉛,亜鉛は他の金属に比べて世界的に資源の枯渇過度がひどく,これまでのように多量の消費が続けばやがてなくなる。今からその対策が必要であろう。

**********

↑一番上に見えるのが主排ガス塔。高さ30mというが、頂上より少し手前の斜面にあるので、煙は容易に地表に近づく。つまり降下ばいじんになり易い。↑

↑一番上の左側に見えるのが精鉱をストックする貯鉱舎↑

↑手前が硫酸工場。相変わらず錆が目立つ↑

↑右側の硫酸工場の左側に位置するのが排水処理施設↑

↑別の方向から見た硫酸工場↑

↑新電解工場。手前の塀は今年になって設置されたもの。どんどん拡大している↑

2018年12月6日付で群馬県知事あてに公文書開示請求をした内容は次の通りです。

**********

<開示を請求する公文書の内容又は件名>

東邦亜鉛周辺で実施いている降下煤塵調査の毎月の測定結果および毎年1回提出される業務完了報告書(鑑文掲載ページに業務委託先業者名が記されたもの)のうち平成25年度から29年度にかけての情報。加えて、当該測定地点を示す概要図。

**********

■すると、2018年12月13日付で開示通知があり、同12月21日に開示を受けました。

※公文書開示通知書 ZIP ⇒ 201812210jejm.zipi2529nxj.zip

開示された情報は次の通りです。

●降下煤塵調査結果(平成25年度分)

ZIP ⇒ 201812211oi25nxj.zip

●降下煤塵調査結果(平成26年度分)

ZIP ⇒ 201812212oi26nxj.zip

●降下煤塵調査結果(平成27年度分)

ZIP ⇒ 201812213oi27nxj.zip

●降下煤塵調査結果(平成28年度分)

ZIP ⇒ 201812214oi28nxj.zip

●降下煤塵調査結果(平成29年度分)

ZIP ⇒ 201812215oi29nxj.zip

●業務完了報告書表紙(平成25~29年度)

ZIP ⇒ i2529nxj.zip

●当該測定地点を示す概要図

ZIP ⇒ 201812217yn_tv.zip

では、これら降下ばいじん測定地点の様子をご覧ください。

<測定地点1>中宿1

↑左が県、右が東邦亜鉛のダストポッド(ダストジャーとも称す)。↑

↑これらは群馬県環境部局が設置したポッド(又はジャー)。今回の測定データはここから得られたもの。↑

↑これらは東邦亜鉛側が設置したポッド。測定データは非公開にされている。↑

↑調査地点1に隣接している硫酸工場の様子。↑

↑調査地点1から東に300mほどの水田の畔に設置されている身元不明(県農政部局?)のポッド。↑

<調査地点2>西岩井

↑県環境部局が設置したポッド。今回の測定データはここから得られたもの。↑

↑これらは東邦亜鉛側が設置したポッド。測定データは非公開にされている。↑

<調査地点3>中宿2

↑以前は水田の畔だったが、その後宅地化が進み、現在は民家に挟まれた場所になっている。ポッドは県環境部局が設置し、今回の測定データはここから得られた。↑

<調査地点4>北野殿

↑県環境部局が設置したポッド。今回の測定データはここから得られたもの。↑

↑調査地点4の付近にある大塚まけ(一族)の墓地。↑

↑調査地点4から東に300mほどの北浦にある試験栽培地。↑

↑北浦の試験栽培地に設置されている県農政部局のポッド。↑

↑同じ場所に東邦亜鉛が設置しているポッド。測定データは非公開。↑

↑同じ場所にある素性不明な設置物。↑

↑北浦の試験栽培地からさらに東へ約300mの北野殿天皇塚古墳付近にある東邦亜鉛が設置しているポッド。測定データは非公開。↑

↑調査地点4から南へ600mほどののどの荘の南付近にある県農政部局が設置したポッド。↑

■上記の5年間の測定データをまとめたのが次の資料です。↓

ZIP ⇒ 201812215oi29nxj.zip20181221oiotj.zip

特に注目したいのは、5年間に降り続けた降下煤塵の総量と、それに含まれる「亜鉛」「カドミウム」「鉛」の総量です。測定地点は安中製錬所の北に位置する「中宿1」、東の「岩井」、西の「中宿2」、そして南の「野殿」の4か所と、比較対象のため約40㎞東に離れた太田市保健福祉事務所の1か所の計5か所です。この結果は次の通りです。

<平成25年4月~平成30年3月の5年間のダストジャーの降下煤塵総量> (単位㎎)

場所 煤塵 亜鉛 カドミウム 鉛

中宿1 6041 72.74 0.2895 3.611

岩井 5285 107.85 0.4608 4.340

中宿2 6767 58.67 0.2529 3.029

野殿 5085 52.68 0.2279 2.642

太田市 3474 4.81 0.0069 0.693

測定に使用したダストジャーの口径は20.7㎝なので、面積は約336㎠となります。これを1㎢に換算すると、300万倍すればよいことになります。こうして5年間に1平方キロメートル当たり換算した降下ばいじん量と、その中に含まれる重金属として「亜鉛」「カドミウム」「鉛」の総量を試算した結果が次の通りです。

<平成25年4月~平成30年3月の5年間の1㎢当たり降下煤塵総量>

場所 煤塵(トン) 亜鉛(kg) カドミウム(g) 鉛(kg)

中宿1 181.23 2,182 8,685 108.33

岩井 157.74 3,235 13,824 130.20

中宿2 203.01 1,760 7,587 90.87

野殿 152.55 1,580 6,837 79.26

太田市 104.22 144 207 20.79

■今度は東邦亜鉛安中製錬所の影響を被らない太田市を1とした場合、各測定地点が何倍になるのか見てみましょう。

<平成25年4月~平成30年3月の5年間の降下煤塵総量比較倍数>

場所 煤塵(倍) 亜鉛(倍) カドミウム(倍) 鉛(倍)

中宿1 1.74 15.12 41.96 5.21

岩井 1.52 22.42 66.78 6.26

中宿2 1.95 12.20 36.65 4.37

野殿 1.46 10.95 33.03 3.81

太田市 1.00 1.00 1.00 1.00

これを見れば、安中製錬所の周辺が如何に「異常である」ことがよく理解いただけるはずです。

すなわち、製錬所がない地域に比べると、人体に有毒なカドミウムの降下量は実に33~67倍に達しているからです。また、体にはさほど有害ではないとされる亜鉛も、11~22倍も降り注いでおり、恐ろしい鉛についても、4~6倍強も他の地域よりたくさん降り注いで、これらが土壌中に溜まり続けているのです。

したがって、仮に製錬所周辺の畑地の土壌汚染除去のための「碓氷川流域地区公害防除特別土地改良事業(略して『公特事業』)」が完了したとしても、さらに50年後には、再び土壌汚染除去が必要になるという見方がされています。

東邦亜鉛の幹部は、「どうせ再汚染するのだから、無駄な事業はしなくてもよいだろう」として、以前にも筆者に「特にカドミウムによる影響も感じられないだろうから、高い費用をかけて公特事業をする必要はないだろう」などと耳打ちをしてきたこともあります。

■上記の表に示した東邦亜鉛安中製錬所の北にある「中宿1」(=調査地点1)、東の「岩井」(=調査地点2)、西の「中宿2」(=調査地点3)、そして南の「野殿」(=調査地点4)の4か所の位置は次のとおりです。

ZIP ⇒ 201812217yn_tv.zip

■また、毎月の降下ばいじんのデータを見ると、時々異常に多く降下ばいじんが検出される月があります。これは明らかに製錬所の工程の中で、外部にリークを許すような事故ないし事件が発生したからだと想定されます。そのため、先日の4月6日の工場視察会では、会社側にこの点を強く申し入れて、安定的に外部に重金属が漏れださないように万全の対策を講ずるように要請しました。

この降下ばいじん量の測定は東邦亜鉛側も独自に行っていますが、外部には全く公表しようとしません。ですから、群馬県の測定値と自らの測定した値とを照らし合せて、なぜ差が出たのか、漏れ出している箇所を特定し、それが排出とするとお¥あkkkk

降下ばいじんのもととしては、東邦亜鉛から排出される排煙や、構内でこぼれた鉱石や二次加工品から発生する塵・埃の類が考えらます。亜鉛とカドミウムが多いのは、ともに沸点が767度Cであり、ロータリーキルンでの蒸焼工程や、鋳造工程での溶解工程でヒューム(蒸気)になって舞い上がり、バグフィルターや集塵機等で捕集できなかったものが周辺に降り落ちていると考えられます。

このうち、亜鉛については、車のタイヤの加硫工程でたくさんの亜鉛華(酸化亜鉛の粉末)がゴムの重合促進剤として添加されており、道路で車の交通量の多い街中では車のタイヤの摩耗による粉塵中にかなりの亜鉛が含まれているため、太田市での測定値も、車のない場所に比べると相対的に高いことから、カドミウムほどの差が出ないため、見かけ上の倍数がカドミウムよりも小さいとみられます。

■では、カドミウムや亜鉛に比べると、沸点が倍以上高い1740度Cの鉛が、なぜ煤塵として製錬所の周辺に降下しているのでしょうか。

それは構内でこぼれた鉱石や、K砕置き場に山積みにされたり、こぼれて構内に飛散したK砕の粉末が風にあおられたりして、周辺に運ばれる可能性が十分考えられます。

そもそも、K砕はもろく崩れやすいので、外力を加えると直ぐに細かくなります。運搬の途中でも揺すられたり擦られて削られたりして、粉状になりやすいため、東邦亜鉛では先日の工場視察会では散水しているようすを参加者らにこれ見よがしに見せつけていました。しかし、通常、K砕置き場の脇を通っても、一度も散水している様子を見たことがありません。

なにしろ精鉱やK砕には数千~1万ppm強の鉛が含まれているのですから、精鉱やK砕の取り扱いには慎重さが必要です。しかし東邦亜鉛は果たしてどの程度、留意しているのでしょうか。勿論東邦亜鉛は製錬所に搬入する精鉱やロータリーキルンから排出されるK砕はロットごとにきちんと成分量を測定しているはずですので、鉛をはじめその他重金属の含有量や溶出量を把握していないはずはありません。

それでも平然と長年にわたり何万トンものK砕を岡田工務店に土木資材として出荷していたのですから、通常の神経ではありません。鉛の毒に神経中枢をやられてしまったとしか言いようがありません。

これを見ると、これまでは畑地土壌中のカドミウム濃度ばかりに目が向けられていましたが、降下ばいじん中にこれほど大量の鉛や亜鉛が含まれていることになると、とくに鉛については作物を栽培して食することに加えて、粉塵として吸入することによる体内での血中鉛濃度の上昇や、骨への沈着など人体への影響が無視できないのではないかという懸念が膨らんできます。

東邦亜鉛には、カドミウム公害のみならず、鉛や亜鉛、ヒ素、水銀などの重金属全般にわたる大気および土壌汚染、さらに下流での水系汚染について、あらためて周辺環境への負荷の低減を会社側に強く求めていく必要があるように思います。

■ところで、東邦亜鉛は毎年発行しているCSR報告書に、PRTRについて記載しています。このPRTRとは、PRTR法(化学物質排出移動量届出制度)に基づいて、各事業所における化学物質の排出量及び移動量を集計し、年に1回行政機関へ届け出なければならない義務のことです。

東邦亜鉛では、「製造工程で発生する有害な化学物質については適正な処理を行った後、濃度を分析し、安全を確認してから工場外へ排出しています」などと、平然と言いのけています。2017年版のCSR報告書によれば、「2017年度化学物質総排出量・移動量は前年度より約400t増加しました」と記してあります。

この内訳としては、CSR報告書によれば、次の通りとなります。

*****PRTR対象物質の排出・移動量(単位:トン)*****

2016年度 2017年度

亜鉛の水溶性化合物 0 0

鉛化合物 1,393 1,293

カドミウム及び化合物 4 3

砒素及び砒素化合物 185 280

銅水溶性塩 0 0

アンチモン及び化合物 150 140

ニッケル化合物 1 1

コバルト及び化合物 0 0

水銀及び化合物 0 0

セレン及び化合物 0 0

フッ化水素及び水溶性塩 6 6

ほう素化合物 4 2

マンガン及び化合物 1,510 1,930

トルエン 1 1

キシレン・エチルベンゼン・メチルアフタレン 0 0

合計 3,254 3,658

**********

東邦亜鉛は、安中製錬所の他、小名浜、契島にも製錬所があり、藤岡にも事業所があります。PRTRはこれらの製錬所・事業所から排出・移動された各種化学物質量を示すものです。

■この中で鉛化合物が2017年度中で、埋立処分に1150トン、廃棄物移動で43トンと報告されています。安中製錬所が排出するスラグ(K砕)は年間5万5000トンとみられます。このうち鉛が仮に平均0.5%(5,000ppm)含まれるとすると、安中製錬所だけで約275トンとなります。東邦亜鉛はこれをどのように分類して報告しているのでしょうか。岡田工務店に出荷していたK砕に含まれていた鉛はどのようにPRTRに反映されているのかどうか、当事者に直接説明を求めない限り、疑問は払拭できません。しかし当事者が説明を拒めば、疑問から懸念や不安が膨らんでしまいます。

カドミウムについては、2017年度中に埋立処分で2トン、廃棄物移動で1トンとなっています。これもどのような形で東邦亜鉛の製錬所の構内から外部に排出されたのか、具体的な記述がない限り、地元住民としては不安が募ります。前述の通り、安中製錬所からは毎日微量のカドミウムが降下ばいじんとして周辺に降り注いでいます。この量は、前述の測定データから毎年10kg程度だと推定されます。したがって、1トンには程遠い量ですが、周辺住民にとっては毎年これだけのカドミウムが土壌に降り注いでいると思うだけでぞっとさせられます。

注目したいのはヒ素です。なぜなら、ヒ素の廃棄物移動が2012年度には1トンだったのに、2017年度は170トンと異常なほど多くなっているからです。他方、埋立処分としては毎年74~110トンを推移しています。これも岡田工務店に出荷していた(る)K砕の中に土壌汚染対策法の基準値150ppm程度含まれていたとすれば、55,000トン✖0.00015=約8.3トンとなり、到底足りません。これもどのように処理されているのか、東邦亜鉛にヒヤリングする必要があります。そもそもヒ素は有毒のため,現在ヒ素鉱石の採掘のための鉱床は存在せず銅の精錬過程で副産物として若干回収されています。しかし、砒素化合物は昇華温度が低いため(ヒ素の沸点は613度C)、煙害防止の方策に各精錬所は苦慮していると言われています。さらに、ヒ素化合物は水溶性のため,排水処理にも技術が必要ですが、東邦亜鉛のCSR報告書では、ヒ素の公共水域への排出はゼロとされています。

さらに気になるのはフッ素です。東邦亜鉛では、溶解工程やロータリーキルンによる蒸焼工程でスラグの流動性を高めるためにフッ素を含む蛍石は使用していない、と当会の質問に回答しています。となると、毎年6~9トンものフッ素が公共水域に排出されているのはどのように説明がつくのでしょうか。この点についても東邦亜鉛にきちんと説明してもらう必要があります。

■CSR報告書には「環境保全コスト」という記事も掲載されており、「当社では事業活動を営むにあたって、環境負荷を低減するための設備投資額と費用を計上し、環境保全効果の評価に活用しています。投資は公害防止設備の能力向上や作業環境の改善、費用は各製錬所等で発生する廃棄物の処理費等です。2017年度の設備投資額は243百万円、環境費用は118百万円となりました。今後も環境保全に必要な設備には投資を行っていきます」と説明があります。

このうち環境設備投資が2015年度から2017年度にかけて3分の2に減少しています。また、環境費用も1割減っています。これは岡田工務店に有価物として引き取らせた結果だとしたら、2018年度では、急上昇するはずです。これも直接当事者にヒヤリングしてみる必要がありそうです。

■いずれにしても、近日中に同社の本社を訪れて、以上のようなさまざま疑問についてヒヤリングをしたいと考えています。

【ひらく会情報部】

※関連情報1「鉛と亜鉛の鉱石について」

**********

鉛と亜鉛の鉱石は通常互いに伴って産する。その代表的な鉱物は方鉛鉱(PbS)と閃亜鉛鉱(ZnS)である。方鉛鉱はときに銀を固溶(鉛の一部を銀で置換)し,含銀方鉛鉱((Pb,Ag)S)として銀の鉱石鉱物にもなる。一方,閃亜鉛鉱は亜鉛の一部を通常鉄,カドミウムによって置換され,((Zn,Fe,Cd)S)の組成を示す。そのため亜鉛鉱石の精錬過程でカドミウム汚染など公害問題を生じた。閃亜鉛鉱はときには有用なレアメタルのゲルマニウム(Ge),インジウム(In)やタリウム(Ta)などを微量ながら固溶するために,これらは亜鉛製錬の重要な副産物として回収・利用されている。

鉛鉱の国別生産量および埋蔵量(2007年)は次の図に示すように,中国,オーストラリアおよび南北アメリカの諸国のみで,全世界の生産量の82.7%,埋蔵量も73.6%になる。

↑世界の鉛鉱石生産量↑

↑世界の鉛鉱石埋蔵量↑

また亜鉛も鉛とほぼ同様な傾向があり,中国,オーストラリアおよび南北アメリカだけで,それぞれ70.4%および73.5%に達する。

↑世界の亜鉛鉱石生産量↑

↑世界の亜鉛鉱石埋蔵量↑

日本はこれらの国から輸入しているが,生産量および埋蔵量とも世界1位の中国からは輸入していない。鉛,亜鉛は他の金属に比べて世界的に資源の枯渇過度がひどく,これまでのように多量の消費が続けばやがてなくなる。今からその対策が必要であろう。

**********