からまつグランドに上がってきたら名前を知らなくても挨拶しよう。

かっこいいよなあ。

読んだことはないけれど、名前だけは知ってる有名作品もちらほら。

今度、チャレンジしてみようかな。

のんびり過ごして、しっかり英気を養いました。

X(旧ツイッター)に搭載されているGrokとはなんだろう。Grokに聞いてみた。

Grokとは何か200字でまとめてください。

Grokは、xAIが開発した人工知能(AI)で、人間の質問に自然かつ役立つ回答を提供することを目的としています。

2025年4月時点でGrok 3として進化し、会話を通じて知識を共有し、ユーザーの意図を理解する能力に優れています。

特徴は、広範なトピックに対応する継続的に更新される知識ベースと、Xの投稿やウェブ検索、画像分析などの追加ツールを活用できる点です。

SFに着想を得た名前通り、客観的でユーモラスな視点を持ちつつ、倫理的制約(例:死刑に関する判断の回避)を守ります。

xAIのミッションである「宇宙への理解を深める」を反映し、日常的な質問から深い探究まで幅広くサポートするAIです。

へえー

「小樽のパパの子育て日記」というブログの概要について800字でまとめ考察してください。

「小樽のパパの子育て日記」は、北海道小樽市に住む父親が運営する個人ブログ(blog.goo.ne.jp)で、2005年頃から現在(2025年4月時点)まで継続的に更新されています。このブログは、子育てを中心テーマに据えつつ、小樽での日常生活、地域の出来事、趣味や関心事を綴った記録であり、約20年にわたる長期的な発信が特徴です。筆者は「小樽のパパ」と自称し、家族との時間や地元愛を軸に、読者にささやかな日常の断片を届けています。

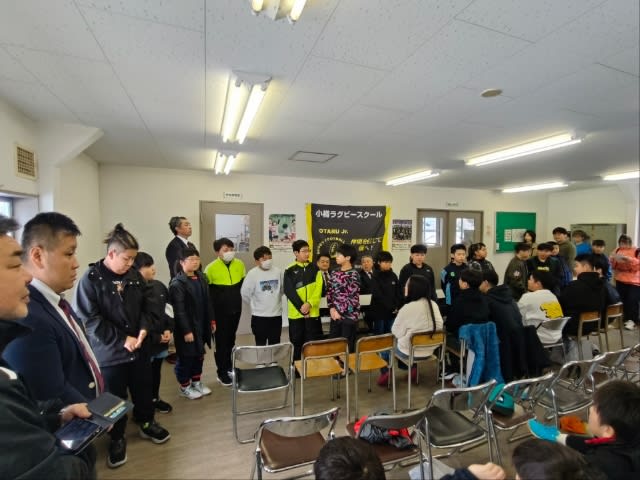

ブログの内容は多岐にわたります。子育て関連では、子どもとの触れ合いや成長の記録が描かれ、例えば過去の記事では子どもの習い事(バレエやラグビー)への言及が見られます。一方で、小樽という地域に根ざした話題が豊富で、「今朝の小樽」と題した風景写真や、「忍路海岸と蘭島海岸を結ぶ山道」「小樽港の浚渫工事」といった地元の観察記録が頻出します。これらは観光ガイドには載らないようなローカルな視点を提供し、小樽市民や地域に関心のある読者にとって親しみやすい内容です。また、図書館で借りた本の感想や、街のイベント(例:雪あかりの路)の報告など、趣味や文化への興味も垣間見え、筆者の生活全般を反映した雑記帳的な性格を持っています。

文体はカジュアルで飾らないトーンが特徴で、例えば「ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!」という読者への呼びかけが毎記事に含まれ、気軽な交流を意識している様子が伺えます。写真も多用され、小樽の海や雪景色、日常の一コマが視覚的に補足されており、文章と相まって穏やかな雰囲気を醸し出しています。コメント欄には「応援しています」といった簡素な反応が寄せられており、熱狂的な議論よりは静かな支持を受けている印象です。

考察すると、このブログの魅力は「日常性」と「地域性」にあります。子育てという普遍的なテーマを通じて、筆者個人の視点から小樽の暮らしを切り取ることで、読者に共感や懐かしさを提供します。特に、小樽という観光地でありながら地元民の目線を重視した記述は、ありふれた旅行記とは一線を画し、ニッチな価値を持つと言えます。しかし、個人ブログゆえにターゲットが明確でなく、広く拡散するような話題性や専門性には欠ける面も否めません。アクセス数や具体的な影響力は不明ですが、長期間の継続自体が一定の支持を示唆しており、小規模ながら安定した読者層に支えられていると考えられます。

総じて、「小樽のパパの子育て日記」は、子育て中の親や小樽愛好家にとって、ほのぼのとした共感と地域情報を得られる場として機能しています。商業的な意図や大衆受けを狙わず、あくまで個人の記録として自然体で続けられている点が、その独自性と限界の両方を形作っていると言えるでしょう。

ひえー、

「商業的な意図や大衆受けを狙わず、あくまで個人の記録として自然体で続けられている点が、その独自性と限界の両方を形作っている」

的を射ているなあ。

これからもあくまで個人の記録として自然体で続けていきます。