さらに、館内の展示企画が以前にも増して充実しているのは、単なる偶然ではあるまい。

デジタル化の進展により生まれた人的リソースが、展示企画や読み聞かせイベントといった活動に振り向けられ、有効に活用されている結果と考えられる。

これらの取り組みは、利便性の向上と利用者増加という好循環を生み出している。

その背後には、職員たちの創意工夫と弛まぬ努力があることを忘れてはならない。

図書館の利用者増減と物価高や景気との相関関係はありますか

ChatGPT

図書館の利用者数と物価高や景気の関係については、興味深いテーマですね。

一般的には、景気が悪化すると人々が図書館を利用する傾向が増えるという研究結果もあります。

経済的に余裕が減ると、図書館は無料で知識や娯楽を提供する安価な選択肢として、より多くの人々にとって重要なリソースとなるからです。

また、物価の影響もあります。

物価が高騰すると、人々は購買力が減少し、図書館のような無料のサービスに頼ることが増えるかもしれません。

逆に物価が安定していて、人々の購買力が高い時期には、図書館の利用者数が減少する傾向も考えられます。

ただし、これらの要因は地域や社会の文化によっても異なる場合がありますので、一概には言えません。

具体的なデータや研究結果に基づいた分析が必要ですね。

興味深いテーマでしたら、具体的なデータを探ってみるのも面白いかもしれませんね。

具体的なデータがあれば示してください。

ChatGPT

図書館の利用者数と物価高や景気との相関関係について、具体的なデータをお伝えします。

田村(2010)の研究では、都道府県のパネルデータを用いた固定効果モデルにより、経済状況の悪化が公共図書館の利用を増加させることが示されています。

さらに、インフレ率が上昇すると、1年遅れで貸出密度が上昇する傾向も見られました。

カレントアウェアネス・ポータル

また、公共図書館の貸出数と書籍販売金額の関係を分析した研究では、1970年から2015年のデータを用いて、書籍販売金額を消費者物価指数で実質値に変換し、比較検討が行われています。

J-STAGE

これらの研究から、経済状況や物価の変動が図書館の利用者数に影響を与える可能性が示唆されています。

ただし、これらの影響は地域や時期によって異なるため、詳細な分析が必要です。

なるほどね〜。

GPT先生の回答は、的確だなあ。

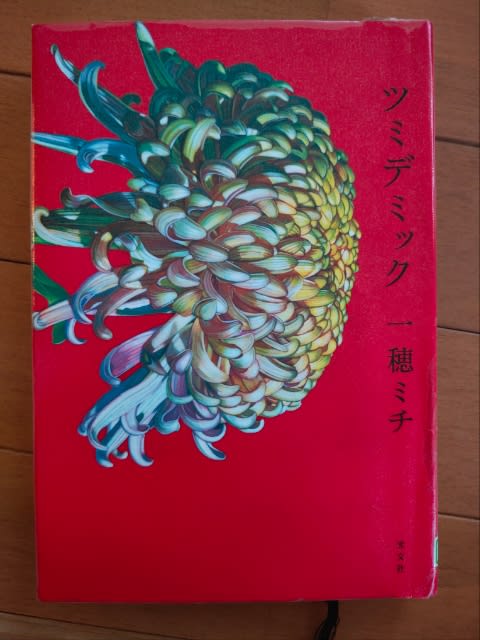

図書館で借りた本。

たくさんのへえーがあった。

55歳の中年オヤジなのだから、自身の言動を常に戒め、慎み、自分自身をコントロールする意識が必要だ。

この本を読んで、自分にはその意識が足りていないことを明確に理解した。

つい先日もサツドラのレジの人、サウナで会った人に不遜な態度で接してしまっていた。

常に謙虚に、相手の身を案じ、相手の負の臭いを空気清浄機のように吸い取り、プラスの感情で打ち返せるようにならなければいけない。

以下、自分用メモ。

ーーー

老害は相手への敬意が失われたときに発生する。

グッドコミュニケーションは双方に敬意が存在しないと成立しない。

自分自身でセルフコントロールする。その管理を少しでも怠ってしまえば、一気に老害に転じてしまう。

自分の〝つい〟を抑えられない人がメンターから老害に転じる。

会話の冒頭を否定から入りたがる。

正しいか正しくないかで論じたがる。

何か分からないことがあれば、自分で調べる。

下が上を敬うのは当たり前だという考えを一旦横に置く。

育ててあげようより支えてあげよう。

部下から上司への不満の一つに「うちの上司は上のご機嫌ばかり伺って部下の自分達のことを気にかけてくれない」ということが聞かれます。

確かに自分の出世のことしか頭になく私利私欲で仕事をしているという上司もいるかもしれません。

しかしそうではなく、あまりにも上司の「さらに上」からの老害が毎日降り注いできて、それを受け止めるだけで精一杯、下を見たくても見る余裕がないという上司の方もいるのではないかと思います。

ただしそのような理由であったとしても、部下はその事情を知りませんから、部下からは「いくら意見や提案をしても『今それどころじゃないから』と全て聞き流す老害上司」とみなされる恐れもあります。

老害が怖いのは、自分が「上」から老害を受けている時に、そのことで頭がいっぱいとなり、自分が「下」に老害をしていないかということに気がまわらなくなることです。

だから階層が「上」の人であればあるほど、自分が「下」に老害をしていないかを気にかける必要があります。

そうしないとドミノ倒しのように、あっという間に組織の上から下まで一気に老害化した組織となってしまいます。

老害になっていないか、定期的に顧みる時間を持とう。

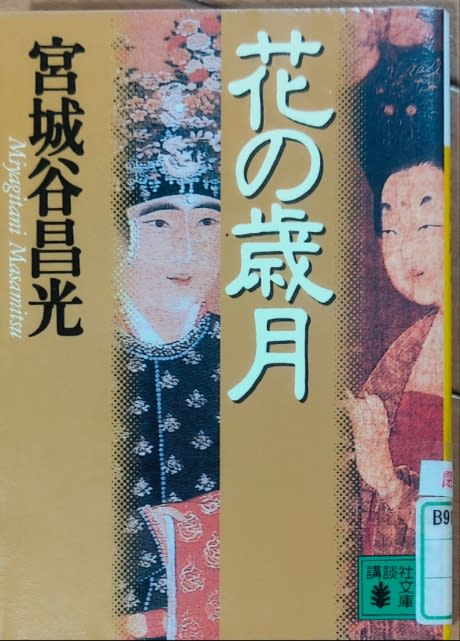

図書館で借りた本

赤羽せんべろまねき猫

立ち飲み屋「まねき猫」を舞台に、家族の再生と地域の温かさを描いた人情小説。

主人公・明日美は、疎遠だった父が倒れたことをきっかけに店を引き継ぎ、父との確執や自身の過去と向き合う。

店は子どもたちの居場所として機能し、そこに集う人々はそれぞれが異なる事情を抱えながらもつながりを見出していく。

貧困や介護といった現代の社会問題をリアルに描きつつ、赤羽の下町情緒やせんべろ文化の描写が臨場感を添える。

家族や地域とのつながりの大切さを再認識させる、心温まる一冊。

窓の外は吹雪いて真っ白だ。

そんな年末年始の昼下がり、読書が捗るなあ。

今年も図書館からたくさんの本を借りた。

このブログの図書館カテゴリを使ってざっと数えてみたところ、2024年は132冊。

2023年は141冊

2022年は176冊

2021年は180冊

だったから、読書量は少々減っているようだ。

要因はYouTubeかな。

まあいいさ。

一番大切なのはマイペース。

自分のペースを守りつつ、来年も小樽図書館のヘビーユーザーとして利用させていただきます。

一年間ありがとうございました。

①自分の価値観や大切なものを明らかにし、自分の心に忠実に行動すること。(他人の期待や社会の価値観に振り回されない)

②愛する人や信頼できる人々と、深い絆を築くこと。(ありがとうやごめんなさいを素直に伝え、心のわだかまりを残さない)

③過去や未来に囚われず、今に意識を集中し、今を大切に生きること。(毎日小さな幸せを見つけることを忘れない)

特に、日々の生活で小さな幸せを見つけることが自分には大切だ。

日常のそこかしこ、ふとした瞬間に存在する小さな幸せを集めて、これからも生きていこう。

谷川俊太郎の詩は、シンプルな言葉の背後に広がる深い感情が特徴であり、人の心に訴える力を持つ。

彼の作品では、具体的な情景や感覚が詩的イメージとして鮮明に描かれ、それが読者の記憶や感性を呼び覚ます。

例えば、風景や日常の出来事が巧みに描かれることで、普遍的なテーマである生と死、時間の流れ、自己の存在といった問いが浮かび上がる。

谷川の詩はまた、読む人の解釈に自由な空間を提供する。

その言葉は過剰に説明的ではなく、むしろ余白が多い。

この余白が、読者に自分自身の経験や思いを重ねる余地を与え、詩に個別の意味を付加させる。

この構造は、詩を単なる詩人の言葉としてではなく、読者の内面で生きるものに変える。

こうした読者参加型の詩の構造は、谷川作品の魅力を際立たせている。

彼の詩は、日常の中の特別さをすくい上げ、普遍的な人間経験に昇華させる力を持つ。

人の心を震わせる普遍的な美しさを、谷川俊太郎は言葉の中に見事に結晶化している。