野田元総理の追悼演説を最初から最後までユーチューブでみた。

賛否両論あるだろうが、信念を感じる演説だった。

以下、自分には使えないだろう表現や言い回しなどを自分用メモとして。

こういうのって、本人を含めて何人のライターが目を通して推敲を重ねているのだろうか。

自分用メモ

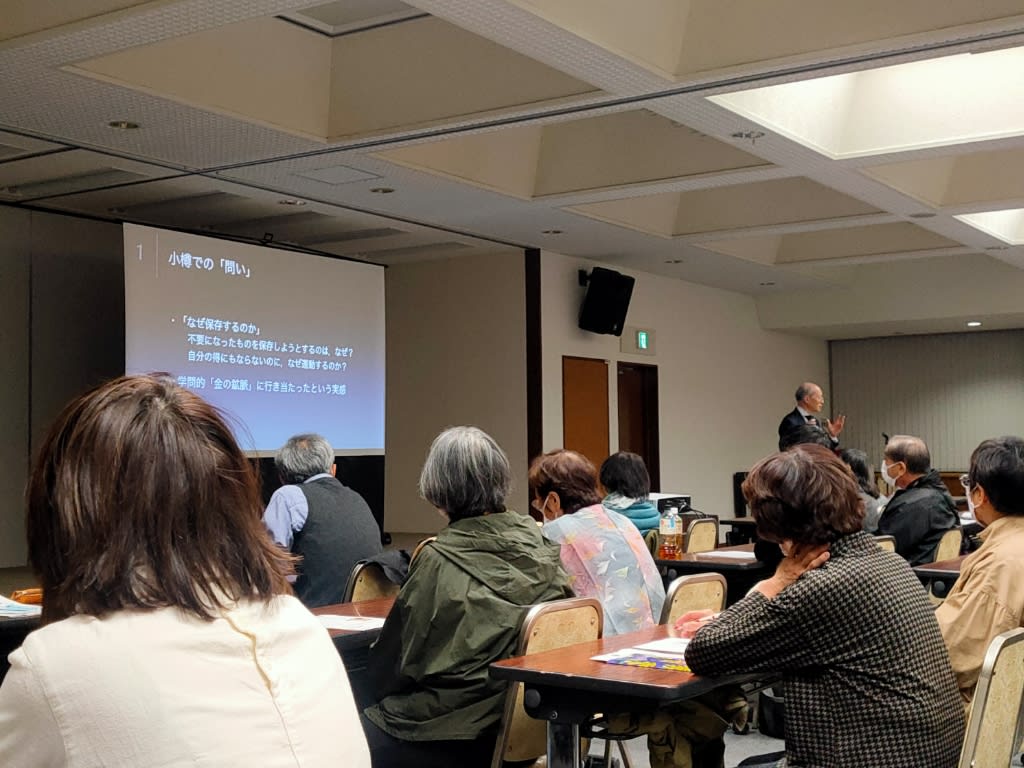

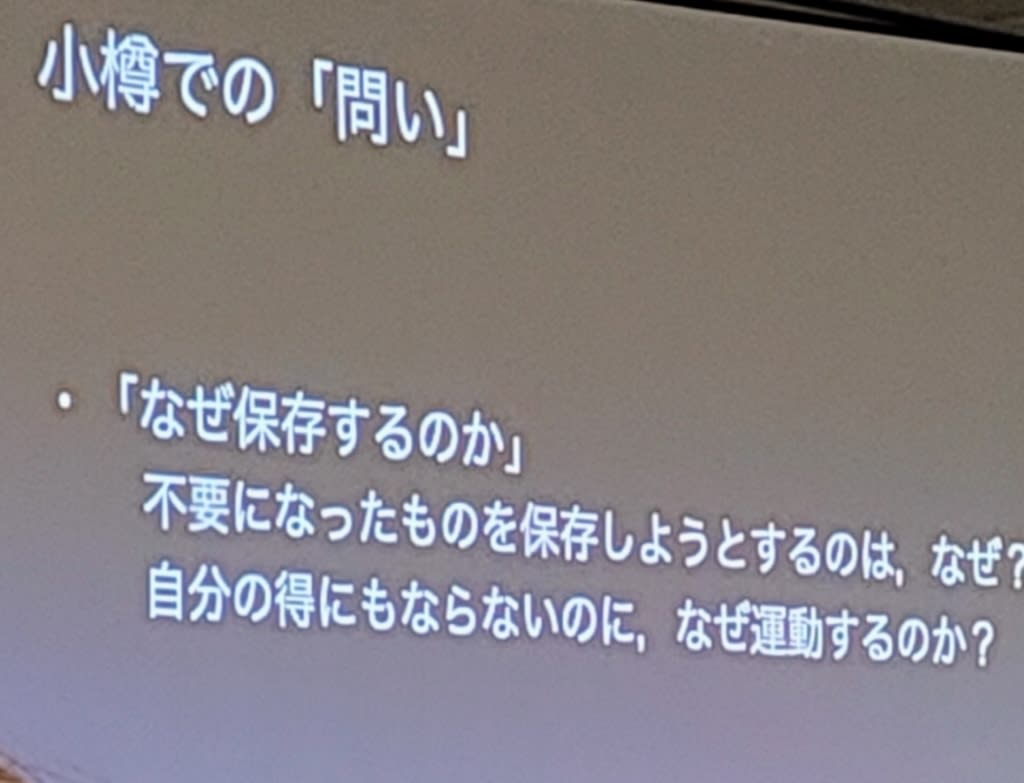

人とモノとの関係性によって見方は変わる。

人によって客観性は異なる。一人の語りだけでなく、複数の語りとデータとを突き合わせて考証する。

首尾一貫した語り。データに基づき矛盾せずに。

人々の語りのズレすらもデータ。どうしてズレが生じるのか、その背景は。

保存の論理、対立の構造、変容の実態

空間(space)と場所(place)。都市計画上の94m2と私の実家94m2

複数のレイヤー(道路問題、代表性問題、再開発戦略問題、都市の在り方【ビジョン】)

分かると分ける。区分けしていくことが理解していくこと。

耽美派の隘路 変化に対応できなかった。ただ残せでは説得力を持たなかった。

まちづくり派 飯の種になるような理屈付け。

顕微鏡で覗いても価値は見えてこない。「価値があるというから価値は出てくる」

港湾都市→観光都市 運河論争があったから観光(景観)で食っていく路線変更ができた。

切り口としての運河、手段としての観光。

定点観測にみる歴史的建造物の減少。「小樽の終わりの始まり」が始まっている。

保存とは変化すること。気づかれずに。ボットンよりもウォシュレットがいいに決まっている。室外機を見えないように。時代に即した変化。持続可能性

まちづくり アマチュア→ビジネス主義 行政との敵対→協調

神格化するもの、学ぼうとしないのも愚かなこと。

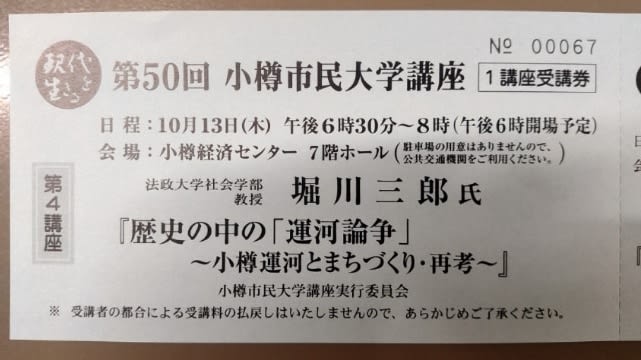

町並み保存運動の論理と帰結: 小樽運河問題の社会学的分析

この本は、小樽市民にとって必読書でしょう。

運河保存運動とは、市民自治の要求であった。

時代に合わせてなだらかな変化を受け入れていくこと。

前で聞いていたたかばあもメモを取りながら聞き入っていました。

時間を押しての熱心な講座をありがとうございました。

また聞きたいと思いました。

参考:過去記事

図書館ですませ、買わずにすいません。

昨日の新聞に興味深い記事があった。

-----------------------------

短大卒相当なのに高卒の給与 清水町職員5人が賠償請求(出典:北海道新聞)

短大卒相当なのに高卒の給与 清水町職員5人が賠償請求

十勝管内清水町の町職員5人が、短大卒として給与を受けるべきところを高卒と扱われ、本来の額より少なく支給されたとして国家賠償法に基づき、同町に不支給分の一部計498万円の損害賠償を求める訴訟を3日までに、釧路地裁帯広支部に起こした。

訴状によると、提訴したのはいずれも専門学校卒の20代~30代の行政職員。

人事院規則によると、専門学校卒は短大卒として扱うことができるが、5人は採用時から高卒として本来より月額1万数千円少なく支給されていた。

1人が近隣町村の専門学校卒職員と比べて給与額が異なることに気付き、2020年7月に不支給が分かった。

町は職員からの指摘を受け、同年9月に専門学校卒の給与を短大卒に相当すると見直した上で、発覚後の同7~9月までの差額分の支給を申し出たが、5人は「採用時にさかのぼって全額支給すべきだ」と主張。

町は「人事院規則は『できる規定』で、高卒と扱っても問題はない」として全額支払いには応じていない。

支払いを求めている498万円は、町が示した5人の採用時から19年9月まで2~7年分の差額。

5人はさらに19年10月~20年7月分も町が計算して明らかにするよう求めている。

訴状を受け取った町は「法廷で適切に対応する」とコメントしている。

-----------------------------

人口が9000人あまりの町のため職員の数も知れているはずだ。

ほとんどが顔見知りなのだから、何らかの同調圧力によって訴訟になるとは通常考えづらいところ。

若い5人が自分たちの信念に従い同調圧力に屈せず勇気ある行動をとったと考えれば、あっぱれとも言える。

一方で、この手の判例は多くあるから、訴訟の結果はある程度予想がつくはずだし、それでも訴えを提起しなれけば腹の虫が収まらないような特別な事情があったのか。

いろいろと訝ってしまう。

日本もアメリカのように訴訟社会になっていくのだろうか。