父が描いた風景画の作品ですが、暗い感じのする作品なので明るい額のマットに交換しようと思い、男の隠れ家から持ち帰っています。

闘病して亡くなった父ですが、亡くなる前は福田豊四郎氏と連絡をとりながら絵筆をとって愉しんでいたようです。ただ病気のせいか、暗い感じする絵がいくつかあり、少しは明るくして飾ってあげようかと思っています。

本日は久方ぶりに?美人画の作品の紹介です。

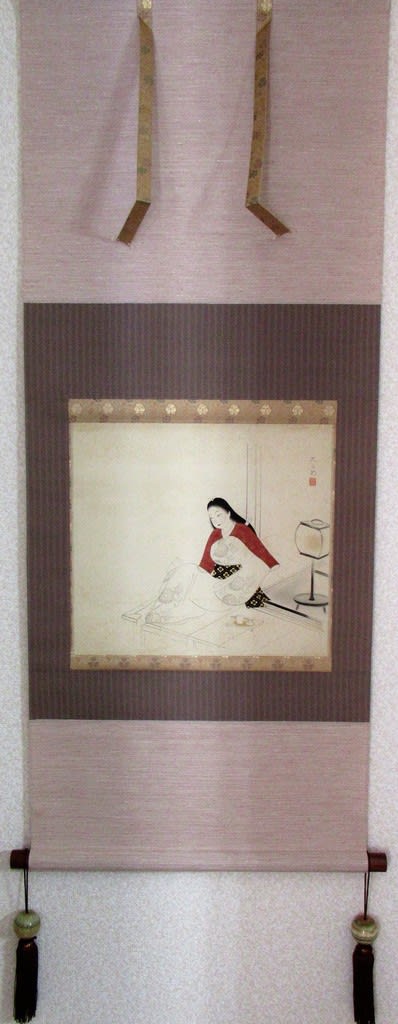

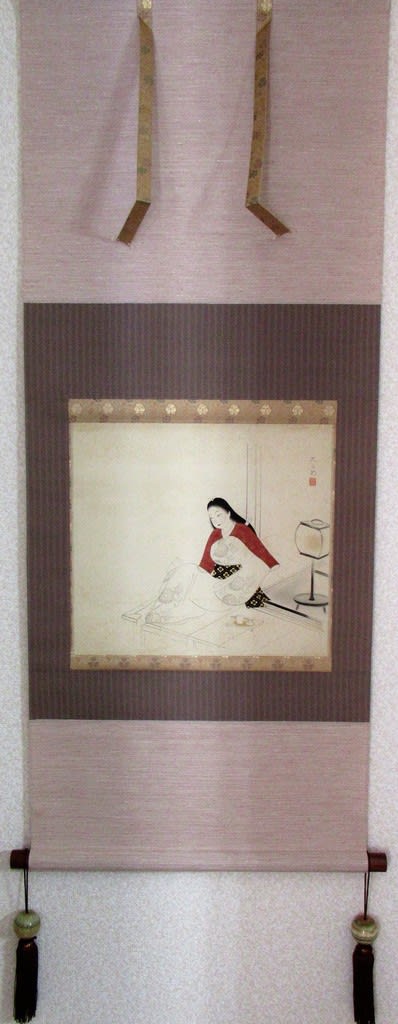

納涼美人図 中村大三郎筆 その2

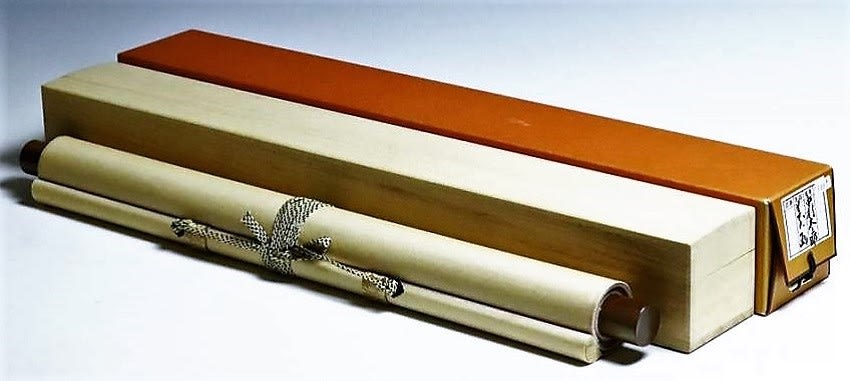

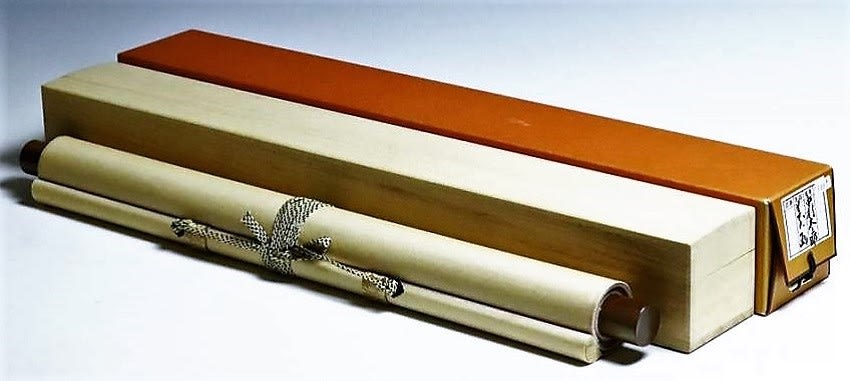

絹本着色軸装 軸先木製 合箱二重箱

全体サイズ:縦12400*横500 画サイズ;縦347*横393

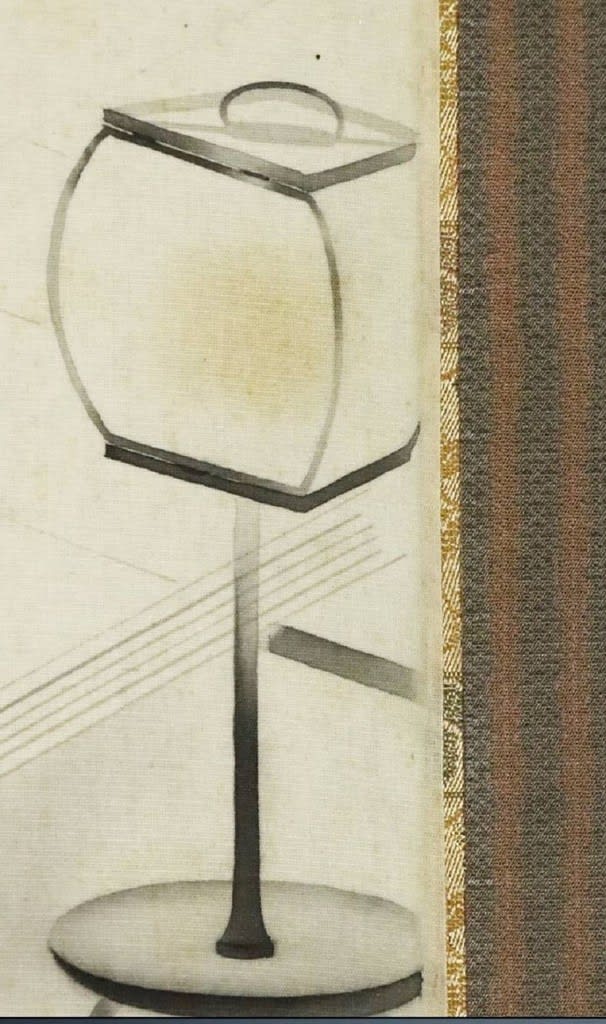

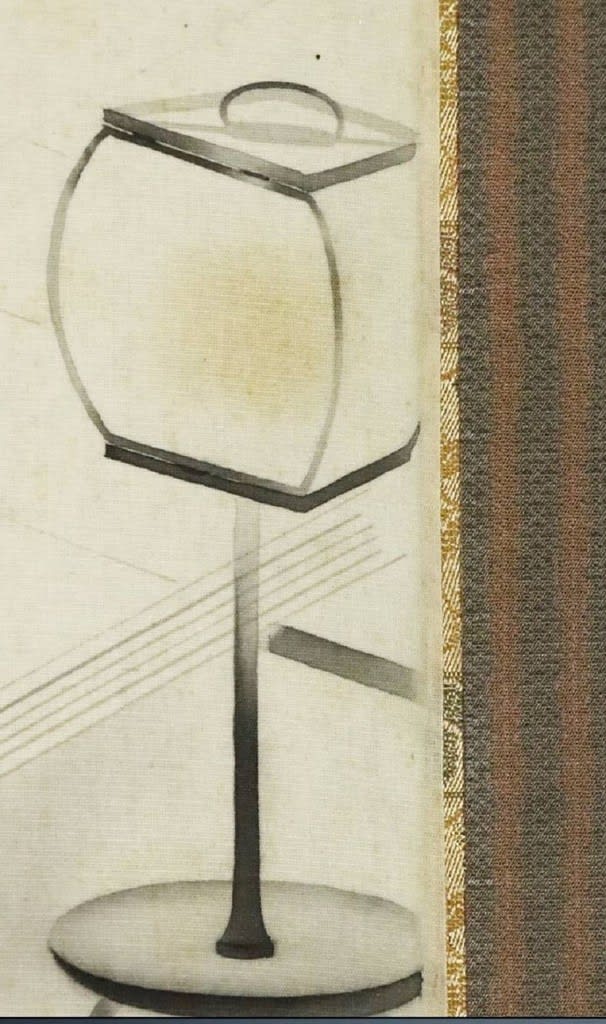

「納涼美人図」というのは当方での題した仮題です。当方の書斎にある小さな床の間に飾っています。

***************************

中村大三郎:明治31年生まれ、昭和22年没。享年55歳。京都生まれ。染色関係に従事する家の長男として生まれる。京都市立絵画専門学校卒。

西山翠嶂に師事し、師の女婿となる。

在学中の大正7年文展発入選、のちに帝展で特選二回。福田平八郎、堂本印象らとともに京都画壇の若手三羽烏と呼ばれていた。昭和11年母校京都市立絵画専門学校で教授を務めた。大三郎様式ともいわれた美人画で人気を博した。能楽に造詣が深く、能楽を題材にした荘厳で静寂な美を表現した作品にも取り組んでいる。

***************************

中村大三郎の代表作品は下記の作品が思い浮かびます。

《ピアノ》中村大三郎 1926年(大正15年) 京都市美術館所蔵

さても振袖にグランドピアノでは弾きづらいと思うのだが・・・。

本ブログで取り上げている西山翠嶂は義父にあたりますね。

福田平八郎、堂本印象らとともに京都画壇の若手三羽烏と呼ばれていたそうですが、子の二人より知名度は落ちる感がします。

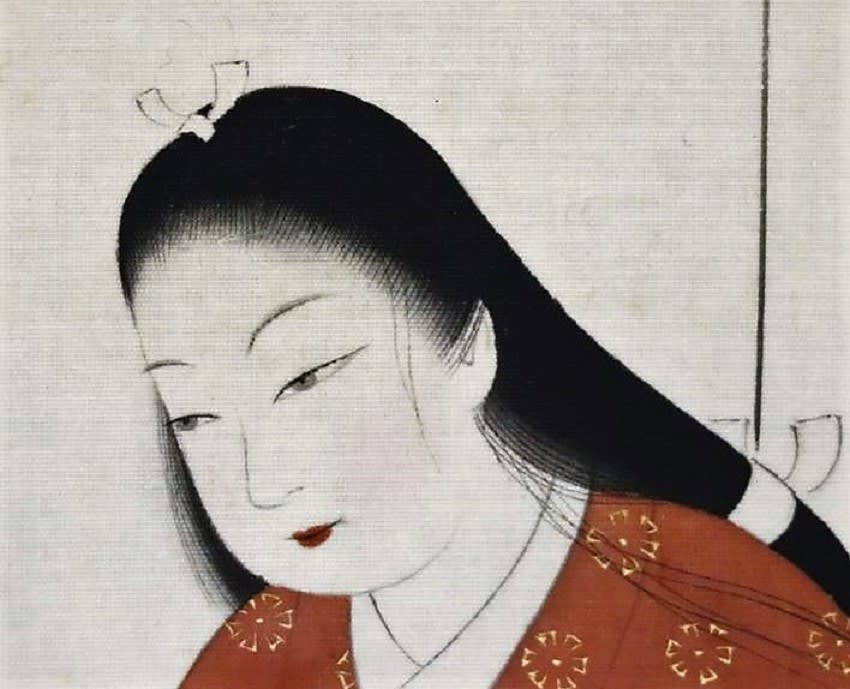

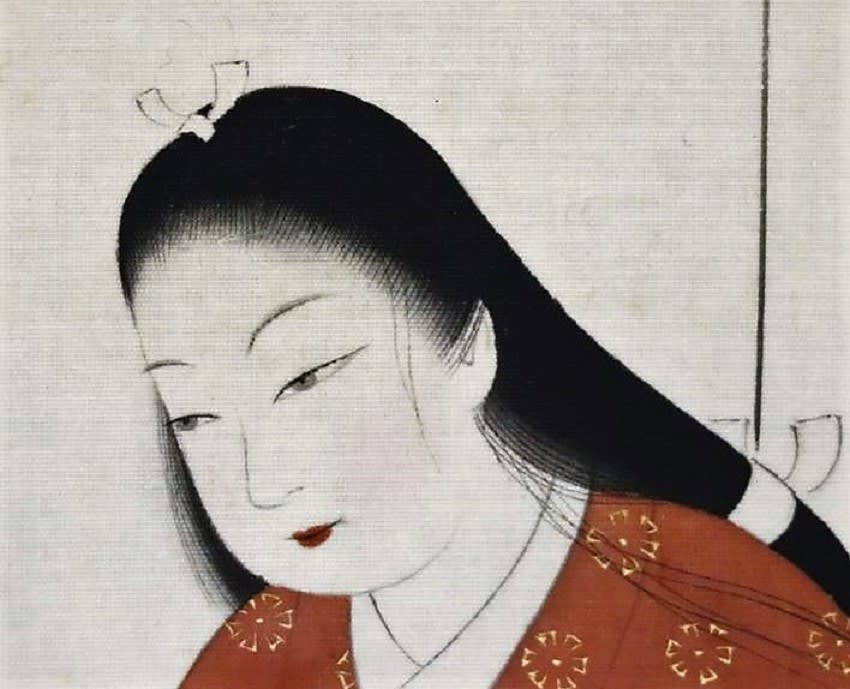

中村大三郎様式と呼ばれた美人画は独特の雰囲気があります。

本作品はそれほど大きな作品ではありませんが、中村大三郎の作品の美人画の特徴をよく表した作品といえるでしょう。

中村大三郎の作品は幾つか入手したり、売却したりしましたが、意外に共箱は少ないように思います。処分した理由は中村大三郎の作風が好みに合うかどうかの問題でした。

美人画にはそれなりの似合った表具が必要です。

落款と印章は下記のとおりです。

さて各人がそうでしょうが、美人画には各々で好みがありますね。中村大三郎の絵には独特の雰囲気があります。この作風が好みかどうかは意見の分かれるところでしょう。

闘病して亡くなった父ですが、亡くなる前は福田豊四郎氏と連絡をとりながら絵筆をとって愉しんでいたようです。ただ病気のせいか、暗い感じする絵がいくつかあり、少しは明るくして飾ってあげようかと思っています。

本日は久方ぶりに?美人画の作品の紹介です。

納涼美人図 中村大三郎筆 その2

絹本着色軸装 軸先木製 合箱二重箱

全体サイズ:縦12400*横500 画サイズ;縦347*横393

「納涼美人図」というのは当方での題した仮題です。当方の書斎にある小さな床の間に飾っています。

***************************

中村大三郎:明治31年生まれ、昭和22年没。享年55歳。京都生まれ。染色関係に従事する家の長男として生まれる。京都市立絵画専門学校卒。

西山翠嶂に師事し、師の女婿となる。

在学中の大正7年文展発入選、のちに帝展で特選二回。福田平八郎、堂本印象らとともに京都画壇の若手三羽烏と呼ばれていた。昭和11年母校京都市立絵画専門学校で教授を務めた。大三郎様式ともいわれた美人画で人気を博した。能楽に造詣が深く、能楽を題材にした荘厳で静寂な美を表現した作品にも取り組んでいる。

***************************

中村大三郎の代表作品は下記の作品が思い浮かびます。

《ピアノ》中村大三郎 1926年(大正15年) 京都市美術館所蔵

さても振袖にグランドピアノでは弾きづらいと思うのだが・・・。

本ブログで取り上げている西山翠嶂は義父にあたりますね。

福田平八郎、堂本印象らとともに京都画壇の若手三羽烏と呼ばれていたそうですが、子の二人より知名度は落ちる感がします。

中村大三郎様式と呼ばれた美人画は独特の雰囲気があります。

本作品はそれほど大きな作品ではありませんが、中村大三郎の作品の美人画の特徴をよく表した作品といえるでしょう。

中村大三郎の作品は幾つか入手したり、売却したりしましたが、意外に共箱は少ないように思います。処分した理由は中村大三郎の作風が好みに合うかどうかの問題でした。

美人画にはそれなりの似合った表具が必要です。

落款と印章は下記のとおりです。

さて各人がそうでしょうが、美人画には各々で好みがありますね。中村大三郎の絵には独特の雰囲気があります。この作風が好みかどうかは意見の分かれるところでしょう。