あまりに暑いこともあり、帰宅の早い日の夕刻から近所の子供ら庭で花火をしました。

最近の花火は安全性考慮からかねずみ花火などの面白い花火がなくなったようです。最後はたくさんの線香花火に皆で興じました。

本日はまたまた郷里出身の画家での作品すが、とても大きな作品で、このような力作は舘岡栗山には珍しい作品です。

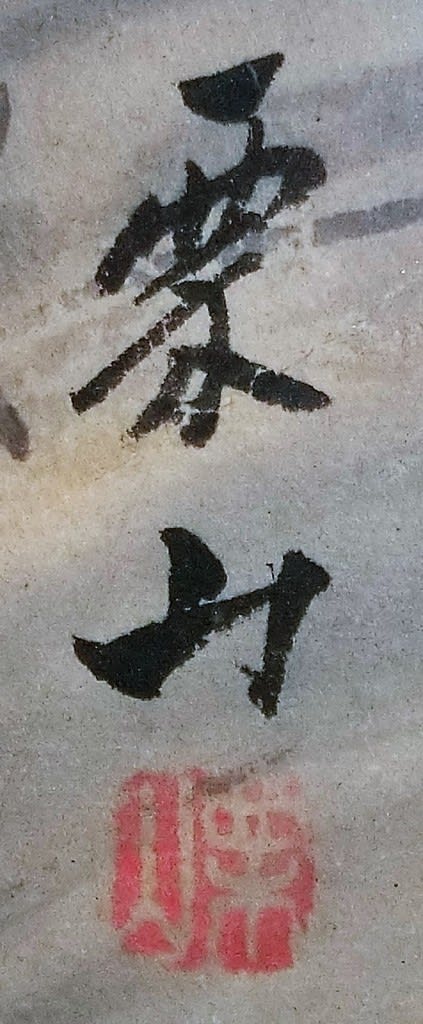

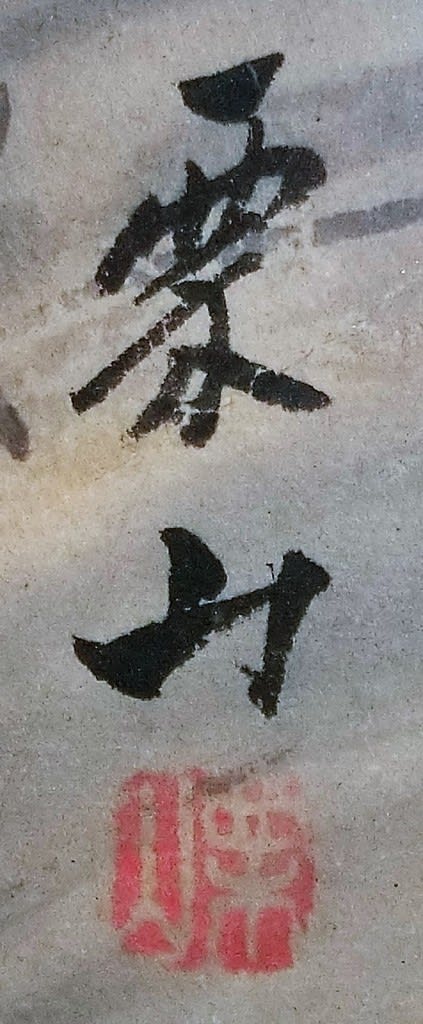

八郎潟の憩い 舘岡栗山筆

紙本水彩額装 紙タトウ

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横*縦

舘岡栗山は秋田県馬川村高崎(後の秋田県五城目町高崎)の生まれ。本名は豊治。小学校を卒業後、1911年に秋田師範学校講習科に進学したものの肋膜炎のため1年で中退、以後独学で絵を描き続け、秋田県五城目町の落合病院で事務員として就職してからも折りをみては季節の風物をスケッチしていたそうです。

1919年、22歳のときに家出同然に上京し、絵の修行をしようとしたものの、病を得て半年ほどで帰郷。健康を回復して25歳のときに改めて上京、アルバイトをして生活費を稼ぎながら絵の修行に励んみました。その頃、画号を長春から栗山に改めています。郷里の五城目町のシンボル的な里山である森山が、栗のような形にも見えたのが号の由来だそうです。

栗山は郷里秋田への思い入れが強く、のちには秋田の風物を主要な題材としました。1925年1月からは48回にわたって秋田の県内紙秋田魁新報に「秋田百景」を連載しています。

1926年、日本画の世界でさらに研鑽を積むため京都に移り住んでします。1928年、日本美術院の近藤浩一路に師事し、1933年、36歳で「台温泉」という作品で院展に初入選を果たしました。1936年に近藤浩一路は日本美術院を脱退しましたが、栗山は師と行動を共にせず、美術院研究会員となって院展に出品を続け、入選を繰り返しました。

翌年の研究会展作品『雨後』が大観賞を獲得、それを契機に安田靫彦に師事、昭和14年には院友に推されています。院展には初入選以来、連続入選30回を数え、1968年には特待・無鑑査となっています。

1945年4月に48歳で京都から郷里五城目町に疎開、翌年には隣町である一日市町(後の八郎潟町)に移り住んでいます。ここにアトリエを構え、秋田の風景や行事、伝承芸能などを好んで描き、地方色豊かなマニエリスム風の微細な描写が特徴の作風の作品を描いています。

この時に八郎潟において本作品を描いたと推測されます。

俳句や短歌にも親しみ、若いころには同郷の俳人北嶋南五や草皆五沼などとも親交があり、大正期には俳誌『山彦』を主宰しています。五城目町の雀館公園には栗山の句碑があり、短歌では同郷の歌人中村徳也とともに学び、夫人とともに短歌会「歌瀬歌会」をつくっています。

1951年には地域新聞「湖畔時報」を創刊し社主になり、日本画研究グループ「新樹社」を1958年に設立、秋田の代表的展覧会である「県展」の審査員も務めました。1962年に秋田県文化功労者、1970年に勲五等双光旭日章を受章。著書に『銀婚』、『栗山画談』があります。

母の実家が同郷の五城目町であり、母の実家にはなまはげを描いた作品など多くの作品がありました。また亡くなった家内の実家にも舘岡栗山の作品が遺されています。ただ今では郷里の人でさえ、舘岡栗山を知る人は少なくなっています。

最近の花火は安全性考慮からかねずみ花火などの面白い花火がなくなったようです。最後はたくさんの線香花火に皆で興じました。

本日はまたまた郷里出身の画家での作品すが、とても大きな作品で、このような力作は舘岡栗山には珍しい作品です。

八郎潟の憩い 舘岡栗山筆

紙本水彩額装 紙タトウ

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横*縦

舘岡栗山は秋田県馬川村高崎(後の秋田県五城目町高崎)の生まれ。本名は豊治。小学校を卒業後、1911年に秋田師範学校講習科に進学したものの肋膜炎のため1年で中退、以後独学で絵を描き続け、秋田県五城目町の落合病院で事務員として就職してからも折りをみては季節の風物をスケッチしていたそうです。

1919年、22歳のときに家出同然に上京し、絵の修行をしようとしたものの、病を得て半年ほどで帰郷。健康を回復して25歳のときに改めて上京、アルバイトをして生活費を稼ぎながら絵の修行に励んみました。その頃、画号を長春から栗山に改めています。郷里の五城目町のシンボル的な里山である森山が、栗のような形にも見えたのが号の由来だそうです。

栗山は郷里秋田への思い入れが強く、のちには秋田の風物を主要な題材としました。1925年1月からは48回にわたって秋田の県内紙秋田魁新報に「秋田百景」を連載しています。

1926年、日本画の世界でさらに研鑽を積むため京都に移り住んでします。1928年、日本美術院の近藤浩一路に師事し、1933年、36歳で「台温泉」という作品で院展に初入選を果たしました。1936年に近藤浩一路は日本美術院を脱退しましたが、栗山は師と行動を共にせず、美術院研究会員となって院展に出品を続け、入選を繰り返しました。

翌年の研究会展作品『雨後』が大観賞を獲得、それを契機に安田靫彦に師事、昭和14年には院友に推されています。院展には初入選以来、連続入選30回を数え、1968年には特待・無鑑査となっています。

1945年4月に48歳で京都から郷里五城目町に疎開、翌年には隣町である一日市町(後の八郎潟町)に移り住んでいます。ここにアトリエを構え、秋田の風景や行事、伝承芸能などを好んで描き、地方色豊かなマニエリスム風の微細な描写が特徴の作風の作品を描いています。

この時に八郎潟において本作品を描いたと推測されます。

俳句や短歌にも親しみ、若いころには同郷の俳人北嶋南五や草皆五沼などとも親交があり、大正期には俳誌『山彦』を主宰しています。五城目町の雀館公園には栗山の句碑があり、短歌では同郷の歌人中村徳也とともに学び、夫人とともに短歌会「歌瀬歌会」をつくっています。

1951年には地域新聞「湖畔時報」を創刊し社主になり、日本画研究グループ「新樹社」を1958年に設立、秋田の代表的展覧会である「県展」の審査員も務めました。1962年に秋田県文化功労者、1970年に勲五等双光旭日章を受章。著書に『銀婚』、『栗山画談』があります。

母の実家が同郷の五城目町であり、母の実家にはなまはげを描いた作品など多くの作品がありました。また亡くなった家内の実家にも舘岡栗山の作品が遺されています。ただ今では郷里の人でさえ、舘岡栗山を知る人は少なくなっています。