小さな鳥居が建つ 「 龍神社 」

龍神社の奥にある祠

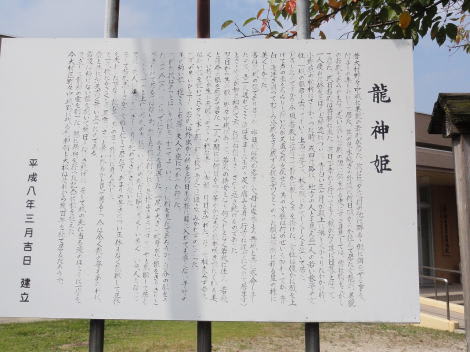

竜神姫についての説明版

西八田学習等共用施設の裏に 「 龍神社 」 がある。

野々中城は、加来氏の麾下 ( きか ) 、一万田左近 ( いちまんださこん ) の城で、

航空自衛隊築城基地の隣接地にある西八田学習等共用施設一帯が城跡といわれている。

大正時代中ごろまで、この周囲は全部濠を堀りめぐらし、南北約75m東西65mほどの平地で、

土塁の残壁もわずかながらに残っていたとのことだが、

現在は耕地整理のため大部分は水田と化し、わずかに龍神の祠と、

土塁と水濠の一部が現存するのみである。

付近に、矢倉下、御下屋敷、門田、小路などの城跡に関連する地名が残っている。

応永六年 ( 1399年 ) 、大内盛見が大友氏鑑を討つため豊前国仲津郡鶴の湊に着岸した時、

これを迎えたものの中に、八田小太郎吉朝、八田治部輔武朝の名がある。

八田氏は加来一族と思われる。

天正年中 ( 1573~1592年 ) 、宇留津城主・加来氏の麾下一万田左近という者の

居城であったと伝えられ、天正十四年 ( 1586年 ) 、豊臣秀吉の九州平定にあたり、

黒田官兵衛孝高、吉川元春らの攻撃を受けた宇留津城落城とともに、当城も落城したといわれている。

時は戦国時代、八田の豪族で野々中城の城主は若くして立派な武将であった。

ある年の秋のこと、彼は朝早くから森へ狩りに出かけるが、

どうしたことか、その日に限って一匹も獲物が無かった。

まるで森中の動物がどこかに逃げてしまったようであった。

行けども行けども獲物は見つからず、とうとう夕闇迫る時刻となってしまった。

連れの者が帰城をすすめ、 「 それでは 」 と、帰りかけた時、

どこからともなく、女のすすり泣く声が聞こえて来たので、

声の方に進んで行くと、そこには美しい女人がたたずんで泣いていた。

「 こんな森の中でいったいどうしたのか? 」 と武将が訊ねると、

「 私はある城の姫でございます。この戦で両親を失い、

逃げ延びる途中で共の者ともはぐれてしまい、一人で途方に暮れていたのです。 」

このことを聞いた若い武将は、姫のことを気の毒に思い、城に連れて帰った。

その後、一緒に暮した二人の間にかわいい女の子が生れ、平和な日々が続いた。

ある夏の昼下がり、若殿は昼寝をする娘の顔を見ようと、そっと襖を開けると、

そこには大きな蛇が一匹、すやすやと寝ている娘のそばでとぐろを巻いていた。

おどろいた若殿は、思わず 「 あっ! 」 と声を上げ、

それに気づいた蛇は見る間に人間の姿に身を変えた。

そして、 「 娘を頼みます。我が姿を見られては、もう一緒には暮らせません 」 と言うと、

お城の堀に身を投げ出してしまった。

空は急にかき曇り、風は吹き荒れ、大粒の雨が地面を叩きつけた。

その時、堀から一頭の龍神が天へと舞い上がって行った。

それ以後、若殿は寂しい毎日を送っていたが、

妻のことを思って堀のそばに松の木を植えた。

その松は、風の吹く日には天に向かってすすり泣いたという。

その松の木も、昭和53年に松枯れで切り倒された。

その時に松の根元から一匹の白蛇が這い出て、

龍神の祠の中にスルスルと入って行ったそうである。