■ 「世代間格差は相続で解消される」のか? ■

最近の年金シリーズのコメント欄で頂いた「世代間格差は相続で解消される」というご意見。これ、最近、池田信夫氏らもチラホラとしている話題ですね。旬です。

現在、日本で相続税が課税される最低資産額は「3000万円+(600万円x相続人数)」ですが、それを越えて相続税が発生しているケースは1割未満。ほとんどが相続税の発生しない相続です。

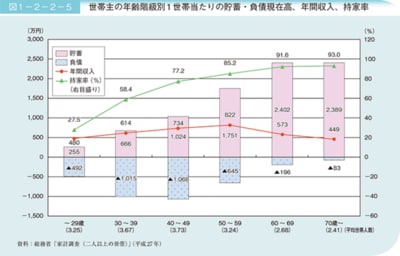

では、高齢者の年代別資産がどの程度あるかを見てみましょう。

下のグラフは内閣府 高齢化の状況(その2)よりお借りしました。

世代別貯蓄額のグラフですが、70歳以上の高齢者の平均貯蓄額が2400万円程である事がわかります。この方かに家や土地や有価証券などの資産を有している人も少なく無いので、これだけ見ると「高齢者が年金を貯蓄して蓄財し、その資産が子供(といっても平均相続年齢は65歳)に所得移転される」と意見は正しい様に見えます。

シニアガイド 「0歳代単身世帯の貯蓄額は1,600万円、二人以上世帯なら2,100万円!?」より

ところが、平均相続年齢である65歳以上の高齢者の貯蓄額の詳細を見てみると、貯蓄額が500万円以下の世帯の割合が結構多い事が分かります。(5割に近い?)

この様な世帯の方は、年金はほぼ消費に消えてしまうので、亡くなって相続が発生しても、子供が相続する貯蓄額は少額になるでしょう。

「いやいや、土地や建物といった不動産が有るだろう」と指摘される方も多いかと思います。70歳以上の方の持ち家率は80%程度になるので、確かにその通りですが、地方の家を相続しても、上物の家屋を解体した後に土地を売って黒字になるかどうかは微妙です。

■ 5割近い人が相続額は1000万円以下では無いか? ■

かなりいい加減な話になりますが、5割に近い人達の相続額は1000万円を下回っているのでは無いでしょうか?

さらに、兄弟が二人以上居た場合は遺産分割するか、或いは親の面倒をみた長男が相続して、兄弟は相続放棄する例も多いかと思います。

尤も、現在は少子化で相続権を有する兄弟の人数は2人以下も多いかと思いますので、相続はほぼ1対1になっているかも知れません。

■ 本当の問題は、相続資産の額によって格差が拡大する事 ■

実はコメント欄でもご指摘頂いておりますが、「世代間格差」の本当の問題は、「同世代間での格差拡大」を、さらに拡大する点に有ります。

少子高齢化によって国民負担は確実に増えますが、一方で法人税は減税され、累進課税も緩和される方向に有ります。要は、金持ちは負担が減り、一般国民の負担が増えているのです。

これは政治に影響力を持つ人達が「持つ者=富裕者」である事で起きる「民主主義の歪」が原因ですが、これによって貧富の差は同世代間で拡大して行きます。

低所得者の子供は充分な教育を受ける事が出来ないので、やはり低所得者になる傾向が強く、貧富の格差が固定化される傾向はどの国でも見られます。ただ、極端な少子高齢化社会になる日本では、今後、低所得者の負担率が現在よりも相当高くなると予想されます。

当然、彼らは「相続」というリセットの機会も得られないケースが多い。

■ 消費税の増税と、戻し税をセットで実行しないといけない時期に来ている ■

日本の年金制度は消費税増税とセットで無ければい維持が出来ませんが、税の逆進性の強い消費税は、低額所得者や、裕福で無い高齢者の生活を困窮させます。

生活保護を良しとしない方々は多いハズですし、生活保護は労働所得や資産の保有に大きな制約が掛かりますから、生活保護にはなりたく無いが、補助金なら欲しい人々は沢山居るでしょう。

そこで有効な方法が「戻し税」で、一定金額を低額所得者に一律に配布するという方法です。これを拡大したものがベーシックインカムですが、ベーシックインカムの主な目的は公平性では無く行政の簡素化なので、ここでは分けて考えます。

何故「税額控除」では無く「戻し税」かと言えば、低額所得者の中には最低課税金額に満たない方も多く、或いは所得税や住民税の納付金額が極々少額で、それを戻したととて、大して生活が改善する訳では無いからです。

そこで所得に応じて何段階かで「消費税の戻し税」を行う事で、消費税の逆進性が緩和出来ます。

■ 「軽減税率」よりも「戻し税」の方が簡単 ■

消費税の逆進性を緩和する政策として「軽減税率」が検討されていますが、これは小売店の対応も複雑になりますし、高級食材とスーパーの食材が同じ軽減税率の対象になるのも「変」。

それならば、将来的なベーシックインカムの導入の実験として、「戻し税」のシステムを確立した方が有効です。但し、確実な所得捕捉とは切り離せませんので、マイナンバーによる所得捕捉導入と引き換えとなるでしょう。

個人事業主を中心に、所得捕捉に敏感な方が多いので、ここでも「民主主義に歪」による抵抗が発生します。

結局、「お金の匿名性」を解消する「電子マネー」普及して現金が消えるまで、「戻し税」も「ベーシックインカム」も公平に実行する事は難しいのかも知れません。

何れにしても、日本の人口動態から、増税は避けて通る事が出来ません。「いやいや防衛費を削減すべきだろう」というご意見は尤もですが、その為にはアメリカと戦争でもして独立を勝ち取る必要が有ります。・・・これは多分無理でしょう。そもそも国民が占領状態に無自覚なのですから。