久しぶりに青空が戻った首都圏、でも日没がかなり早く感じら

れるようになりました。16時半頃には、自分の陰が身長の6倍

くらいに伸びていました。

今日は、10月5日(日)の、秩父市内のカントリーウオークで

最後に訪ねた、秩父三十四観音霊場第12番野坂寺を、当日の

レポートに補足して紹介します。

===========================

秩父三十四観音霊場第12番野坂寺は、春のシバザクラで知

られる羊山公園の西側山ろくにあります。

下の地図では、緑色のピンのあたりです。

野坂寺の山門は、享保年間(1716~36)に建築した二層

入母屋造りです。

山門の1階右側には、「怪力 柳生の牛」と呼ぶ、木彫りの大き

な牛がまつられています。

昭和6年(1931)ごろから戦後にかけ、トラックの代わりに米や

麦、まきや炭を引いて、当時の横瀬村芦ヶ久保~横瀬~秩父町

の間を往復し、大活躍した有名な牛だったとのこと。

平成8年(1996)に、秩父市出身の彫刻家・高橋敬秀氏が昔の

記憶を思い出しながら1年余りかけて制作したようです。重量は2

トンの総ケヤキ造りです。

山門1階の左側には、やはり木彫りの風神や雷神像などが並ん

でいました。

山門を入ると、正面に昭和48年(1973)に再建された本堂が

堂々たる姿を見せています。

正面唐破風の下にある、精巧で大きな一木彫りの彫刻に目を

奪われます。

本堂に上がると、鴨居に秩父三十四観音霊場各々の墨絵と

ご本尊が掲げられていました。

上を向いたら、花の天井画が描かれていました。

本堂左手の縁側からは、日本庭園が望まれます。

これは、本堂前にある「ふれ合い観音」。お顔や肌に触れたら、

ほのかな暖かさが感じられました。

庭には、こんなダルマ像も見られます。

今は枯れかかっていますが、鉢に植えたハスがたくさんあり、

花どきに来て見たいものです。

弁天堂の前にもハスの鉢が並んでいます。

山門を入って左手奥には大きなシイの木が立ち、実がたくさん

落ちていました。

袋にいっぱい拾ったメンバーもいました。

最寄りの西武秩父駅までは、10分余りです。

れるようになりました。16時半頃には、自分の陰が身長の6倍

くらいに伸びていました。

今日は、10月5日(日)の、秩父市内のカントリーウオークで

最後に訪ねた、秩父三十四観音霊場第12番野坂寺を、当日の

レポートに補足して紹介します。

===========================

秩父三十四観音霊場第12番野坂寺は、春のシバザクラで知

られる羊山公園の西側山ろくにあります。

下の地図では、緑色のピンのあたりです。

野坂寺の山門は、享保年間(1716~36)に建築した二層

入母屋造りです。

山門の1階右側には、「怪力 柳生の牛」と呼ぶ、木彫りの大き

な牛がまつられています。

昭和6年(1931)ごろから戦後にかけ、トラックの代わりに米や

麦、まきや炭を引いて、当時の横瀬村芦ヶ久保~横瀬~秩父町

の間を往復し、大活躍した有名な牛だったとのこと。

平成8年(1996)に、秩父市出身の彫刻家・高橋敬秀氏が昔の

記憶を思い出しながら1年余りかけて制作したようです。重量は2

トンの総ケヤキ造りです。

山門1階の左側には、やはり木彫りの風神や雷神像などが並ん

でいました。

山門を入ると、正面に昭和48年(1973)に再建された本堂が

堂々たる姿を見せています。

正面唐破風の下にある、精巧で大きな一木彫りの彫刻に目を

奪われます。

本堂に上がると、鴨居に秩父三十四観音霊場各々の墨絵と

ご本尊が掲げられていました。

上を向いたら、花の天井画が描かれていました。

本堂左手の縁側からは、日本庭園が望まれます。

これは、本堂前にある「ふれ合い観音」。お顔や肌に触れたら、

ほのかな暖かさが感じられました。

庭には、こんなダルマ像も見られます。

今は枯れかかっていますが、鉢に植えたハスがたくさんあり、

花どきに来て見たいものです。

弁天堂の前にもハスの鉢が並んでいます。

山門を入って左手奥には大きなシイの木が立ち、実がたくさん

落ちていました。

袋にいっぱい拾ったメンバーもいました。

最寄りの西武秩父駅までは、10分余りです。

発売からもう20日近く経っていますが、きょうJR時刻表10月号を

買ってきました。

JRニュース欄を見たら、10月14日の「鉄道の日」情報のひとつ

として、『鉄道の日記念・JR全線乗り放題きっぷ』のことが書いて

ありました。

時期を限って発売される「青春18きっぷ」と似たもので、以下の

ようなきっぷです。

JR全線の快速・普通列車自由席と宮島航路が3回(人)分の乗

り放題のきっぷ。きっぷは1券片で、ひとりで3回(3日)使うとか、

3人で1回(1日)使うといった使い方ができます。

・発売期間 10月3日〈金〉~10月19日〈日〉

・利用期間 10月4日〈土〉~10月19日〈日〉

・有効期間 1回あたり1日間

・値 段 9,180円(こどもは半額)

・う り ば JRの緑の窓口や旅行センター、主な旅行会社など。

青春18きっぷと同様に、新幹線、特急・急行列車、グリーン車、

寝台車などは利用できません。

そのほかの制限も、青春18きっぷと同様のようです。

1日あたりで3,060円になりますから、JRの幹線区間なら91㎞

以上の区間の往復とか、片道181㎞以上の旅行に利用すると

お得になります。

例えば、東京駅から東海道線の真鶴や中央線の初狩、高崎線

の新町、宇都宮線の石橋、常磐線の羽鳥などの各駅以遠の往復

とか、片道なら東京駅から東海道線の安倍川、中央線の富士見、

上越線の土樽、東北線の白坂、常磐線の大津港以遠に利用する

とお得です。

まだ利用期間は10日残っているので、三連休などで利用を計画

されてはいかがでしょうか。

買ってきました。

JRニュース欄を見たら、10月14日の「鉄道の日」情報のひとつ

として、『鉄道の日記念・JR全線乗り放題きっぷ』のことが書いて

ありました。

時期を限って発売される「青春18きっぷ」と似たもので、以下の

ようなきっぷです。

JR全線の快速・普通列車自由席と宮島航路が3回(人)分の乗

り放題のきっぷ。きっぷは1券片で、ひとりで3回(3日)使うとか、

3人で1回(1日)使うといった使い方ができます。

・発売期間 10月3日〈金〉~10月19日〈日〉

・利用期間 10月4日〈土〉~10月19日〈日〉

・有効期間 1回あたり1日間

・値 段 9,180円(こどもは半額)

・う り ば JRの緑の窓口や旅行センター、主な旅行会社など。

青春18きっぷと同様に、新幹線、特急・急行列車、グリーン車、

寝台車などは利用できません。

そのほかの制限も、青春18きっぷと同様のようです。

1日あたりで3,060円になりますから、JRの幹線区間なら91㎞

以上の区間の往復とか、片道181㎞以上の旅行に利用すると

お得になります。

例えば、東京駅から東海道線の真鶴や中央線の初狩、高崎線

の新町、宇都宮線の石橋、常磐線の羽鳥などの各駅以遠の往復

とか、片道なら東京駅から東海道線の安倍川、中央線の富士見、

上越線の土樽、東北線の白坂、常磐線の大津港以遠に利用する

とお得です。

まだ利用期間は10日残っているので、三連休などで利用を計画

されてはいかがでしょうか。

2008年10月5日(日)

埼玉県内を中心にカントリーウオークを楽しんでいるグループ

の、第157回例会を開催した。

集合地は秩父鉄道の影森駅。今日のコースの中心は武甲山

の西北を走る琴平丘陵ハイキングコースである。10時15分に

スタートした。

=秩父観音霊場の二つの札所から琴平丘陵へ=

夜は雨の予報だが、まだ青空が広がる。御花畑駅寄りの踏

切を越えて南側に回り、まず突き当たりの長福寺へ裏から入

った。

本堂左手の千手堂は扉が開かれ、お前立ちの2体の千手観音

が正面から拝顔できる。厨子(ずし)の中のご本尊、千手観音は、

弘法大師の作と伝えられているという。

本堂前には萬作地蔵が立ち、そばのコスモスがちょうど見ごろ

だった。

南側の参道入口に、念仏供養塔など江戸時代の古い石仏が

数基と、大勢至塔、巳待塔などが並んでいる。

大沼町の古くからの住宅地を東に進み、秩父観音霊場第26番

札所の円融寺に行く。

これから上がる琴平丘陵の山ろくにあり、本堂は横長のお堂で、

上部白壁の壁面に、紙の千社札(せんじやふだ)が一面に貼られ

ていた。

あちこちに咲くキンモクセイのほのかな香りを感じながら、静かな

集落を南西に向かい、昭和電工の工場の西に進んで、秩父観音

霊場第27番札所大渕寺(だいえんじ)へ。

琴平丘陵を背に、モミジや桜の多い静かなたたずまい。境内に

は、観世音菩薩のお恵みという延命水がある。

この水を飲むと33か月長生きをするというので、3杯いただく。

何年生き延びることができるだろうか…。

3組に分かれてスタートしてメンバーが、ここで全員揃い、背後

の琴平丘陵ハイキングコースに向かう。

平成7年に再建されたという方形屋根の観音堂の横から、ジグ

ザクについた山道にかかる。

カタクリ群生地への道を分け、結構傾斜のある道が続き、どん

どん高度が上がる。標高差70~80mほどで尾根に出ると、昭

和10年(1935)の開眼で、高さ15m、関東三観音のひとつと

いう護国観音が、秩父盆地を見下ろして立っている。

小休止して水分補給し、秩父の町並みや北側の長尾根丘陵

などの展望を楽しんだ。少しガスがかかり遠望は利かない。

このあとは琴平丘陵の稜線歩き。林間を下ったり上ったりが

続くので一列になり、滑ったり転んだりしないよう注意しながら

進む。広葉樹林の足元に、カシワバハグマの白い地味な花が

咲いていた。

小さな石のほこらの前を過ぎ、昭和電工の工場横から直登し

てきた道と合すると、26番円融寺の奥の院、岩井堂があった。

京都、清水寺の舞台をしのばせる懸崖(けんがい)舞台造りは、

江戸時代中期の建立とか。三間四面の方形造りで、色あせた

朱塗りの柱や欄干が、その歴史を感じさせる。

ここも、柱や梁(はり)、屋根下などに、紙の千社札がたくさん

貼られている。背後の大岩の下には、小さい石仏が並んでいた。

舞台から、この日の役者が揃っての顔見せ→(実は1人欠け

ていた)。

少し先の岩の上に青銅の大仏座像が祭られ、そばに秩父修

験堂と呼ぶ小さいお堂があった。

お堂からは鉄製の急階段を大岩の横に下った。

さらにひとしきり上り下りして、12時19分に東屋(あずまや)

のある長者屋敷跡に着く。ここだけ尾根が広くなっている。標高

399m表示のある東屋で昼食となる。

=羊山公園から秩父観音霊場12番野坂寺へ=

林間であまり見えなかった上空は、予報通りすっかり雲が広が

り、気温も下がったか少し涼しくなった。12時55分に出発する。

午前中は広葉樹が多かったが、後半は陽の差さぬ杉林が増え

る。東に向かってきたコースを、この先は北に変える。

小さいほこらの大山祗神社を過ぎ、標高398.8mの三等三角

点を通過し、まっすぐに伸びた杉林の中を下って行く。

二つのほこらのある山の神まで下ると、すぐ先に民家が見えて

きた。仮設トイレに寄った後、小さい流れを渡る。

送電線が左から近づき、それに沿って進むと右手が開け、掘削

されて石灰岩の肌をさらす武甲山の荒々しい姿が見えてきた。

予報より早く、ポツポツと雨も落ちてきて、羊山公園の駐車場や

芝桜トイレのそばに出た。

シバザクラの季節でもないのに駐車場は車が多い。何か催しが

あるようで、急に人気(ひとけ)が増えた。

記念撮影後、そんな人気は避けて林間の旧道に入る。「思いや

りの木」と呼ぶツガとヒノキが抱き合わさった木の横から、西武線

のトンネル上を下り、秩父観音霊場第12番の野坂寺へ。

大きな山門の両側に、木彫りの「野牛の牛」と呼ぶ大きな牛や、

風神、雷神像などが祭ってある。

新しい本堂は、精巧で太い一木彫りの龍などで飾られている。

本堂に上がって拝礼。堂内天井には花を画いた天井画があり、

内陣の周囲に秩父三十四観音霊場の各寺院の墨絵や仏像など

が掲げられていた。

本堂左手の縁側からは、斜面を巧みに生かしてつくられた日本

庭園の、しっとりした緑の築山や池などが鑑賞できる。

境内には、幾つもの鉢で育てられたハスが並び、石灯ろうや石

仏なども数多い。本堂前にある「ふれ合い観音」に触れて健康を

祈った。

雨は本降りになった。山門でミーティングして、この先の札所

巡りは省略し、西武秩父駅に向かい、駅で解散することとした。

しかしなぜか、途中で直接秩父鉄道の秩父駅に向かう一群と

分かれ、15時半に西武秩父駅に着いたのは、半分だけだった。

(天気 晴後雨、参加 14人、距離 西武秩父駅まで7k、秩父

駅まで8k、地図(1/2.5万) 秩父、歩行地 秩父市)

埼玉県内を中心にカントリーウオークを楽しんでいるグループ

の、第157回例会を開催した。

集合地は秩父鉄道の影森駅。今日のコースの中心は武甲山

の西北を走る琴平丘陵ハイキングコースである。10時15分に

スタートした。

=秩父観音霊場の二つの札所から琴平丘陵へ=

夜は雨の予報だが、まだ青空が広がる。御花畑駅寄りの踏

切を越えて南側に回り、まず突き当たりの長福寺へ裏から入

った。

本堂左手の千手堂は扉が開かれ、お前立ちの2体の千手観音

が正面から拝顔できる。厨子(ずし)の中のご本尊、千手観音は、

弘法大師の作と伝えられているという。

本堂前には萬作地蔵が立ち、そばのコスモスがちょうど見ごろ

だった。

南側の参道入口に、念仏供養塔など江戸時代の古い石仏が

数基と、大勢至塔、巳待塔などが並んでいる。

大沼町の古くからの住宅地を東に進み、秩父観音霊場第26番

札所の円融寺に行く。

これから上がる琴平丘陵の山ろくにあり、本堂は横長のお堂で、

上部白壁の壁面に、紙の千社札(せんじやふだ)が一面に貼られ

ていた。

あちこちに咲くキンモクセイのほのかな香りを感じながら、静かな

集落を南西に向かい、昭和電工の工場の西に進んで、秩父観音

霊場第27番札所大渕寺(だいえんじ)へ。

琴平丘陵を背に、モミジや桜の多い静かなたたずまい。境内に

は、観世音菩薩のお恵みという延命水がある。

この水を飲むと33か月長生きをするというので、3杯いただく。

何年生き延びることができるだろうか…。

3組に分かれてスタートしてメンバーが、ここで全員揃い、背後

の琴平丘陵ハイキングコースに向かう。

平成7年に再建されたという方形屋根の観音堂の横から、ジグ

ザクについた山道にかかる。

カタクリ群生地への道を分け、結構傾斜のある道が続き、どん

どん高度が上がる。標高差70~80mほどで尾根に出ると、昭

和10年(1935)の開眼で、高さ15m、関東三観音のひとつと

いう護国観音が、秩父盆地を見下ろして立っている。

小休止して水分補給し、秩父の町並みや北側の長尾根丘陵

などの展望を楽しんだ。少しガスがかかり遠望は利かない。

このあとは琴平丘陵の稜線歩き。林間を下ったり上ったりが

続くので一列になり、滑ったり転んだりしないよう注意しながら

進む。広葉樹林の足元に、カシワバハグマの白い地味な花が

咲いていた。

小さな石のほこらの前を過ぎ、昭和電工の工場横から直登し

てきた道と合すると、26番円融寺の奥の院、岩井堂があった。

京都、清水寺の舞台をしのばせる懸崖(けんがい)舞台造りは、

江戸時代中期の建立とか。三間四面の方形造りで、色あせた

朱塗りの柱や欄干が、その歴史を感じさせる。

ここも、柱や梁(はり)、屋根下などに、紙の千社札がたくさん

貼られている。背後の大岩の下には、小さい石仏が並んでいた。

舞台から、この日の役者が揃っての顔見せ→(実は1人欠け

ていた)。

少し先の岩の上に青銅の大仏座像が祭られ、そばに秩父修

験堂と呼ぶ小さいお堂があった。

お堂からは鉄製の急階段を大岩の横に下った。

さらにひとしきり上り下りして、12時19分に東屋(あずまや)

のある長者屋敷跡に着く。ここだけ尾根が広くなっている。標高

399m表示のある東屋で昼食となる。

=羊山公園から秩父観音霊場12番野坂寺へ=

林間であまり見えなかった上空は、予報通りすっかり雲が広が

り、気温も下がったか少し涼しくなった。12時55分に出発する。

午前中は広葉樹が多かったが、後半は陽の差さぬ杉林が増え

る。東に向かってきたコースを、この先は北に変える。

小さいほこらの大山祗神社を過ぎ、標高398.8mの三等三角

点を通過し、まっすぐに伸びた杉林の中を下って行く。

二つのほこらのある山の神まで下ると、すぐ先に民家が見えて

きた。仮設トイレに寄った後、小さい流れを渡る。

送電線が左から近づき、それに沿って進むと右手が開け、掘削

されて石灰岩の肌をさらす武甲山の荒々しい姿が見えてきた。

予報より早く、ポツポツと雨も落ちてきて、羊山公園の駐車場や

芝桜トイレのそばに出た。

シバザクラの季節でもないのに駐車場は車が多い。何か催しが

あるようで、急に人気(ひとけ)が増えた。

記念撮影後、そんな人気は避けて林間の旧道に入る。「思いや

りの木」と呼ぶツガとヒノキが抱き合わさった木の横から、西武線

のトンネル上を下り、秩父観音霊場第12番の野坂寺へ。

大きな山門の両側に、木彫りの「野牛の牛」と呼ぶ大きな牛や、

風神、雷神像などが祭ってある。

新しい本堂は、精巧で太い一木彫りの龍などで飾られている。

本堂に上がって拝礼。堂内天井には花を画いた天井画があり、

内陣の周囲に秩父三十四観音霊場の各寺院の墨絵や仏像など

が掲げられていた。

本堂左手の縁側からは、斜面を巧みに生かしてつくられた日本

庭園の、しっとりした緑の築山や池などが鑑賞できる。

境内には、幾つもの鉢で育てられたハスが並び、石灯ろうや石

仏なども数多い。本堂前にある「ふれ合い観音」に触れて健康を

祈った。

雨は本降りになった。山門でミーティングして、この先の札所

巡りは省略し、西武秩父駅に向かい、駅で解散することとした。

しかしなぜか、途中で直接秩父鉄道の秩父駅に向かう一群と

分かれ、15時半に西武秩父駅に着いたのは、半分だけだった。

(天気 晴後雨、参加 14人、距離 西武秩父駅まで7k、秩父

駅まで8k、地図(1/2.5万) 秩父、歩行地 秩父市)

今日は、埼玉県内を中心にカントリーウオークをしているグルー

プの10月例会で、秩父鉄道影森駅をスタートし、琴平丘陵と秩父

三十四観音霊場の幾つかの寺を巡りました。

詳細は別途とし、後半の羊山公園での記念撮影と、公園の下に

ある秩父観音霊場第12番野坂寺の、本堂横にある日本庭園の

写真だけをご覧いただくことにします。

羊山公園に来るまでは、琴平丘陵を上り下りしてきたのですが、

晴天から曇天となり、野坂寺付近から雨がポツポツしてきました。

下の日本庭園を拝観後は雨具を着用して、ゴールの西武秩父駅

と秩父鉄道の秩父駅に向かいました。

プの10月例会で、秩父鉄道影森駅をスタートし、琴平丘陵と秩父

三十四観音霊場の幾つかの寺を巡りました。

詳細は別途とし、後半の羊山公園での記念撮影と、公園の下に

ある秩父観音霊場第12番野坂寺の、本堂横にある日本庭園の

写真だけをご覧いただくことにします。

羊山公園に来るまでは、琴平丘陵を上り下りしてきたのですが、

晴天から曇天となり、野坂寺付近から雨がポツポツしてきました。

下の日本庭園を拝観後は雨具を着用して、ゴールの西武秩父駅

と秩父鉄道の秩父駅に向かいました。

2008年10月4日〈土〉

今日は、東京・新宿のホテルサンルートプラザ新宿で開催され

た「旅の図書館」開設30周年記念講演会に出かけました。

旅の図書館とは、(財)日本交通公社が1978年10月に開設

したもので、日本及び世界各地の観光文化に関する図書・地図・

雑誌や資料類を幅広く集めていて、旅を愛する人が誰でも利用

できるようになっています。

場所は、東京駅八重洲口から2分の、第二鉄鋼ビル地下1階

にあるようですが、実は私もまだ利用したことはありません。

この催しのことは、やまさんから聞いて申込みましたので、も

ちろん、やまさんも参加されました。

最初に、(財)日本交通公社会長、新倉武一氏の挨拶です。

それによれば、旅の図書館の利用者は、ピークの年には年間

3.5万人の利用があったが、近年は2万人台とのこと。

蔵書の数は、当初の4000冊から3万2千冊に増えていると

のことでした。

講演の第1部は、旅行作家の山口 由美さん。

山口さんは、旅をテーマに紀行、エッセイ、小説など幅広い

ジャンルで執筆されていて、箱根富士屋根ホテルの創業者・

山口仙之助氏は曾祖父にあたるようです。

山口さんは、外国旅行の話をされましたが、その主なものは、

20年前、外国旅行をすると、は日本人観光客が多かったが、

最近は日本人が減り、代わって、中国、韓国、ロシア、印度人

などの旅行者が目につく。

【なぜ日本人が海外旅行をしなくなったか】

①インターネットなどで、バーチャルリアリティの旅ができる。

②格差社会の進展で、若い人が貧乏になり、旅に行く余裕がな

くなった。

③日本が便利で快適で住みよい国になり、外国の魅力が薄れた、

ということではないだろうか。

【海外旅行の面白さは何か】

・目的やテーマにより、見たいもの、したいこと、求めているもの

が得られる(しかし、好奇心がないと行こうと思わない)。

・本や映画や舞台などを見て、その場所に行ってみたいと思う。

・豊かさの形の違いを体験できる。ヨーロッパの地方都市や小さ

な町が、それぞれの暮らしを守り、文化を残している(それに比

べ、日本の旅文化は廃(すた)れている)。

・現地でしか出会えぬ本物に会える。日本国内でも外国の絵や

オペラやコンサートなどは見聞できても、持ってこられないもの

(例えば礼拝堂の天井画、風景、大きな遺跡、自然環境、祭り

など)が、たくさんある。

私(山口さん)自身は、何を求めて旅に行くか→日本の環境と

突拍子もなく違うものをキーワードにしている。つまりビックリ旅

を探している。その体験例を2つ。

①ナミビア(アフリカ南西部) 1990年独立の新しい国だが、

首都から車で6~7時間で行けるナミブ砂漠という美しい砂漠が

ある。

砂丘を上ってみて、歩きにくさ、風紋の美しさ、風などを感じた。

そして、そこがダイヤモンド鉱の採掘跡だったので、採掘した当

時の廃墟が残っていて、人間の欲望を感じ取ることができた。

②パプアニューギニア国 独特の文化を持ち800もの全く違った

原語を話す部族が棲んでいる。

その中のニューブリテン島ラバウルは、日本では第2次世界大

戦の激戦地としか知られていないが、現在も貝の通貨が通用し、

男だけの秘密結社のようなものをつくる民族があり、この民族の

中で潔斎された男が独特の服装で踊る祭りがある。

戦時中ここに従軍した水木しげるさんも知っていて、「ゲゲゲの

鬼太郎」の妖怪のヒントにもなっているらしい。

【世界の旅を楽しむコツ】

何で海外旅行に行かないかと問うと→金や時間が無く、言葉が

できないというが、金や時間ができても、言葉ができたらと言って

いたら、いつまてたっても行けないだろう。

間違ってもいいから恥ずかしいと思わず、心臓に毛を生やして

話せばよい。旅が最高の語学教室であり、自分自身も語学教室

に通ったわけではなく、すべて旅で勉強した。

日本人は大勢の宿などでも、グループの人とのコミュニケーシ

ョンしかしないが、イタリア人は、英語をろくに知らなくても、知ら

ない外国人とどんどん話す。気負わずに、コミュニケーションを

とるという気持ちを持つことだ大切。

日本国内でも、いろいろな国の料理が食べられるが、その土地

でしか食べられぬものがたくさんある。

例えば、パプアニューギニアの屋根に落ちてくる熟れたマンゴー、

メキシコのチョコレートのカレー(七面鳥をチョコレートとスパイスで

味付けする)。

まずいものに出会ったときには、「このようなまずいものも味わう

ことができた」と、寛容の心を持てば旅は一層楽しめる。

「郷に入れば郷に従え」の心で、日本の感覚を引きずらないこと。

例えば時差、「日本ではいま深夜だから…」などと日本時間を気に

せず、過去の時間は忘れること。

旅のスタイルとして、パック旅行と自由な旅の2つがあるが、どち

らもメリット、デメリットがある。

パック旅行では、情報収集などの準備を怠りがちで、どこに行っ

てきたかも分からぬことになりかねない。

自由な旅では、好奇心、冒険心を持って行くのはよいが、情報

収集を怠ったまま行くと、恐い思いや危険なことにはまってしまう

ことがある。

つまり海外旅行では、ガイドブックを読むなど、情報収集は十分

しておく必要があり、計画を立てても起きるハプニングにも身を任

せて楽しむゆとりも必要。

休憩を挟んで第2部は、ドイツ文学者でエッセイストの池内 紀

さんの「旅する心」と題しての話。

旅は、その気になればどこでもいつでもできる。今日もこの会場

には1時間前に来て、周囲を回ってみたら、エンパイアステートビ

ルのような見たこともないビルが見えた。

自分が旅行者の目で見たり、旅をしているつもりで風景を見る

と面白い。

自分は10代、20代で旅の楽しさを知った。その中の2つの旅

について。

①姫路で育った高校2年の時に、父親代わりで頼りにしていた兄

が死に、大きなショックを受けた。

それを振り払うために周遊券をつくり、姫路から下関へ行き、

日本海沿いを北上して秋田から青森へ、十和田湖から東京へ来

て、中央線で辰野から飯田線に入り、豊橋に出て、名古屋、大

阪を経て姫路に戻った。

途中、青森では残金が200円になり、板チョコ1枚を買って1日

ひと切れと水だけで旅を続けたこともある。

姫路に帰ったら、ふるさとに戻って安全で安らぎの場にについ

たという安心感で、へなへなになって階段を下りたことを覚えて

いる。

その旅自体はそうではなかったが、旅とは、ふるさとを捨てた

状態で、危険や不安などがつきまとうものと思わなければいけ

ない。

②大学卒業の年に母親がガンで53歳で死亡したが、その前年、

病院での単調な看護から逃れたい気持ちと母親の全快を祈るた

めに、四国遍路を思い立った。

神戸から徳島県境に接した高知県甲浦(かんのうら)までバス

で行き、1週間かけて室戸岬から足摺岬まで歩いた。

宿泊は寝袋で寺や地蔵堂、観音堂などに泊まった。あるところ

で子どもと話したら、その夜、親からという食事をその子が届け

てくれ、いただいたことがある。

ただ1カ所だけ遍路宿にも泊まったが、風呂にまきをたいてく

れたお下げ髪の少女のことを今でも覚えている。

3日目くらいからは、ひたすら何かを念じながら歩いた。

この2つの旅が、私が旅好きになった原点のように思う。

言語や文化が違っても、人間性はそう変わるものではない。

20代の旅の体験が後になって、その人の人生に大きな影響を

与えると思う。

山口さんの話にも関連、外国語のプロとしての私の意見だが、

外国旅行の際はペラペラしゃべらぬ方がよい。ペラペラ話せば

相手は言葉ができると思って対応する。しかし、話はできても

完全に聞きとることは難しい。そこでいい加減な応答を繰り返

すうちに、言葉がひとり走りして、お互いの意志がかけ離れて

しまい、誤解を招いてペラペラな人間だと思われる。

カトコトの話なら、それなりの意見を持っているなと感じて、相

手も自分の言いたいことを聞こうとしてくれる。なるべく言葉の

できないところに行けば、誤解されにくい。

【旅をするための工夫】

いつも両手を開けて行動できるように、荷物はできるだけ減

らすこと。大きなバッグ幾つも持って行く人を見るが、行動が

制約されてしまう。

自分は毎年、旅の手帳を1つ用意し、その最後に「いつも要

るもの」「あると便利なもの」「あっても無くてもよいもの」のリス

トをつくり、年末にチェックしてリストの入れ替えをする。

それを続けると最小限必要なものが見えてくる。旅は最小も

ので過ごす実験場でもある。

着替えなどは1組で十分であり、安くてうまいものを見つける

知恵など、金をかけずに旅行するから楽しい。旅を通して自分

のスタイルをつくるとよい。

【日本の旅の魅力と憂い】

ヨーロッパなどに比べ風景が多様で豊かであること。「いまは

山中いまは浜…」の唱歌に歌われているような、めまぐるしい

変化が日本の風土の特長。

海岸でも、湾、入江、浦といった違いとか、湖や池と比べられ

る「沼」という言葉はドイツやイタリアなどにはない。

お金が介在しない方が人間同士のつながりが深まる。講演依

頼が来たときは、遠くて不便で謝礼の安いところに行く。なぜな

ら、芸能人を招くような高いお金が出せないが、あの人なら来て

くれるだろうと、厳選して自分を選んでくれたと思うから。

地元の人と話すと、掘り出し物の見どころが見つかる。それは、

地元の人が悪く言うところ。そんなところはガイドブックに無いが、

訪ねてみると興味深いところが多い。

旅は、車で行かずに鉄道で行く。駅に咲く花、待合室に掲げら

れた俳句や短歌、これらは他の国にはない駅舎文化である。とこ

ろが駅が無人化され、捨てられて惨めな建物に変わってしまった。

物質的には豊かな時代になってもローカル線は貧しくなってしま

った。バスはもっと悲惨である。

持っている人には申し訳ない話だが、別荘を持つとその場所以

外にはあまり行かないし、維持管理につねに気を使わなくてはな

らないのではないだろうか。しかし「全国の宿やホテルが自分の

別荘だ」と思えば、どこへでも行ける。行かないときには、その

別荘はほかの人に利用させているんだと思えばよい。

宿泊は、同じ宿に連泊する2泊3日の旅がよい。そうすれば朝

早く出ることもなく、その日のうちに着くように予定が組める。夫

婦で行くにも、何も一緒に行くことはない。各々が自分のペース、

自分の寄りたいところに寄り道したりして、夕方までに着けば

よい。

2日目は朝早くから出られるし、連泊なので不要な荷物は置い

て軽装で行動できる。宅配便という便利なシステムを利用すれば、

往復に重い荷物を持つこともない。

旅の拠点となる定宿を5つくらい選んでおき、何年かに1度ずつ

行ってみると、その土地の変化が分かり興味深い。

憂いていること=日本の持つ原風景が失われてしまった。白壁

土蔵やかわら屋根の家、田んぼや山など、人間が作り上げた農

村風景が失われている。

観光ポスターは確かにきれいな風景だが、それはそのスポット

だけ。少し横を見ると調和が崩れたちぐはぐな風景があふれてい

る。自販機が増え、広告板がいたるところにある日本の風景は貧

しくなった。

伊那谷から広告を一切なくすことが、最大の広告力だと言った

ことがある。

ヨーロッパでも広告はある。しかしそれは、文字の大きさや色な

どを規制しているので、求めている人が見れば分かるが、旅行者

には目につきにくい広告になっている。日本の広告はいやでも誰

の目にも入ってしまう。

スポット的な観光地でなく、ドイツのように生活や家や川などが

面としてつながっている観光地が日本でも望まれる。

といったような話で、お二人とも「旅の達人だけ」に、どちらも興

味深い話ばかりで、飽きさせない「話の達人」でもありました。

今日は、東京・新宿のホテルサンルートプラザ新宿で開催され

た「旅の図書館」開設30周年記念講演会に出かけました。

旅の図書館とは、(財)日本交通公社が1978年10月に開設

したもので、日本及び世界各地の観光文化に関する図書・地図・

雑誌や資料類を幅広く集めていて、旅を愛する人が誰でも利用

できるようになっています。

場所は、東京駅八重洲口から2分の、第二鉄鋼ビル地下1階

にあるようですが、実は私もまだ利用したことはありません。

この催しのことは、やまさんから聞いて申込みましたので、も

ちろん、やまさんも参加されました。

最初に、(財)日本交通公社会長、新倉武一氏の挨拶です。

それによれば、旅の図書館の利用者は、ピークの年には年間

3.5万人の利用があったが、近年は2万人台とのこと。

蔵書の数は、当初の4000冊から3万2千冊に増えていると

のことでした。

講演の第1部は、旅行作家の山口 由美さん。

山口さんは、旅をテーマに紀行、エッセイ、小説など幅広い

ジャンルで執筆されていて、箱根富士屋根ホテルの創業者・

山口仙之助氏は曾祖父にあたるようです。

山口さんは、外国旅行の話をされましたが、その主なものは、

20年前、外国旅行をすると、は日本人観光客が多かったが、

最近は日本人が減り、代わって、中国、韓国、ロシア、印度人

などの旅行者が目につく。

【なぜ日本人が海外旅行をしなくなったか】

①インターネットなどで、バーチャルリアリティの旅ができる。

②格差社会の進展で、若い人が貧乏になり、旅に行く余裕がな

くなった。

③日本が便利で快適で住みよい国になり、外国の魅力が薄れた、

ということではないだろうか。

【海外旅行の面白さは何か】

・目的やテーマにより、見たいもの、したいこと、求めているもの

が得られる(しかし、好奇心がないと行こうと思わない)。

・本や映画や舞台などを見て、その場所に行ってみたいと思う。

・豊かさの形の違いを体験できる。ヨーロッパの地方都市や小さ

な町が、それぞれの暮らしを守り、文化を残している(それに比

べ、日本の旅文化は廃(すた)れている)。

・現地でしか出会えぬ本物に会える。日本国内でも外国の絵や

オペラやコンサートなどは見聞できても、持ってこられないもの

(例えば礼拝堂の天井画、風景、大きな遺跡、自然環境、祭り

など)が、たくさんある。

私(山口さん)自身は、何を求めて旅に行くか→日本の環境と

突拍子もなく違うものをキーワードにしている。つまりビックリ旅

を探している。その体験例を2つ。

①ナミビア(アフリカ南西部) 1990年独立の新しい国だが、

首都から車で6~7時間で行けるナミブ砂漠という美しい砂漠が

ある。

砂丘を上ってみて、歩きにくさ、風紋の美しさ、風などを感じた。

そして、そこがダイヤモンド鉱の採掘跡だったので、採掘した当

時の廃墟が残っていて、人間の欲望を感じ取ることができた。

②パプアニューギニア国 独特の文化を持ち800もの全く違った

原語を話す部族が棲んでいる。

その中のニューブリテン島ラバウルは、日本では第2次世界大

戦の激戦地としか知られていないが、現在も貝の通貨が通用し、

男だけの秘密結社のようなものをつくる民族があり、この民族の

中で潔斎された男が独特の服装で踊る祭りがある。

戦時中ここに従軍した水木しげるさんも知っていて、「ゲゲゲの

鬼太郎」の妖怪のヒントにもなっているらしい。

【世界の旅を楽しむコツ】

何で海外旅行に行かないかと問うと→金や時間が無く、言葉が

できないというが、金や時間ができても、言葉ができたらと言って

いたら、いつまてたっても行けないだろう。

間違ってもいいから恥ずかしいと思わず、心臓に毛を生やして

話せばよい。旅が最高の語学教室であり、自分自身も語学教室

に通ったわけではなく、すべて旅で勉強した。

日本人は大勢の宿などでも、グループの人とのコミュニケーシ

ョンしかしないが、イタリア人は、英語をろくに知らなくても、知ら

ない外国人とどんどん話す。気負わずに、コミュニケーションを

とるという気持ちを持つことだ大切。

日本国内でも、いろいろな国の料理が食べられるが、その土地

でしか食べられぬものがたくさんある。

例えば、パプアニューギニアの屋根に落ちてくる熟れたマンゴー、

メキシコのチョコレートのカレー(七面鳥をチョコレートとスパイスで

味付けする)。

まずいものに出会ったときには、「このようなまずいものも味わう

ことができた」と、寛容の心を持てば旅は一層楽しめる。

「郷に入れば郷に従え」の心で、日本の感覚を引きずらないこと。

例えば時差、「日本ではいま深夜だから…」などと日本時間を気に

せず、過去の時間は忘れること。

旅のスタイルとして、パック旅行と自由な旅の2つがあるが、どち

らもメリット、デメリットがある。

パック旅行では、情報収集などの準備を怠りがちで、どこに行っ

てきたかも分からぬことになりかねない。

自由な旅では、好奇心、冒険心を持って行くのはよいが、情報

収集を怠ったまま行くと、恐い思いや危険なことにはまってしまう

ことがある。

つまり海外旅行では、ガイドブックを読むなど、情報収集は十分

しておく必要があり、計画を立てても起きるハプニングにも身を任

せて楽しむゆとりも必要。

休憩を挟んで第2部は、ドイツ文学者でエッセイストの池内 紀

さんの「旅する心」と題しての話。

旅は、その気になればどこでもいつでもできる。今日もこの会場

には1時間前に来て、周囲を回ってみたら、エンパイアステートビ

ルのような見たこともないビルが見えた。

自分が旅行者の目で見たり、旅をしているつもりで風景を見る

と面白い。

自分は10代、20代で旅の楽しさを知った。その中の2つの旅

について。

①姫路で育った高校2年の時に、父親代わりで頼りにしていた兄

が死に、大きなショックを受けた。

それを振り払うために周遊券をつくり、姫路から下関へ行き、

日本海沿いを北上して秋田から青森へ、十和田湖から東京へ来

て、中央線で辰野から飯田線に入り、豊橋に出て、名古屋、大

阪を経て姫路に戻った。

途中、青森では残金が200円になり、板チョコ1枚を買って1日

ひと切れと水だけで旅を続けたこともある。

姫路に帰ったら、ふるさとに戻って安全で安らぎの場にについ

たという安心感で、へなへなになって階段を下りたことを覚えて

いる。

その旅自体はそうではなかったが、旅とは、ふるさとを捨てた

状態で、危険や不安などがつきまとうものと思わなければいけ

ない。

②大学卒業の年に母親がガンで53歳で死亡したが、その前年、

病院での単調な看護から逃れたい気持ちと母親の全快を祈るた

めに、四国遍路を思い立った。

神戸から徳島県境に接した高知県甲浦(かんのうら)までバス

で行き、1週間かけて室戸岬から足摺岬まで歩いた。

宿泊は寝袋で寺や地蔵堂、観音堂などに泊まった。あるところ

で子どもと話したら、その夜、親からという食事をその子が届け

てくれ、いただいたことがある。

ただ1カ所だけ遍路宿にも泊まったが、風呂にまきをたいてく

れたお下げ髪の少女のことを今でも覚えている。

3日目くらいからは、ひたすら何かを念じながら歩いた。

この2つの旅が、私が旅好きになった原点のように思う。

言語や文化が違っても、人間性はそう変わるものではない。

20代の旅の体験が後になって、その人の人生に大きな影響を

与えると思う。

山口さんの話にも関連、外国語のプロとしての私の意見だが、

外国旅行の際はペラペラしゃべらぬ方がよい。ペラペラ話せば

相手は言葉ができると思って対応する。しかし、話はできても

完全に聞きとることは難しい。そこでいい加減な応答を繰り返

すうちに、言葉がひとり走りして、お互いの意志がかけ離れて

しまい、誤解を招いてペラペラな人間だと思われる。

カトコトの話なら、それなりの意見を持っているなと感じて、相

手も自分の言いたいことを聞こうとしてくれる。なるべく言葉の

できないところに行けば、誤解されにくい。

【旅をするための工夫】

いつも両手を開けて行動できるように、荷物はできるだけ減

らすこと。大きなバッグ幾つも持って行く人を見るが、行動が

制約されてしまう。

自分は毎年、旅の手帳を1つ用意し、その最後に「いつも要

るもの」「あると便利なもの」「あっても無くてもよいもの」のリス

トをつくり、年末にチェックしてリストの入れ替えをする。

それを続けると最小限必要なものが見えてくる。旅は最小も

ので過ごす実験場でもある。

着替えなどは1組で十分であり、安くてうまいものを見つける

知恵など、金をかけずに旅行するから楽しい。旅を通して自分

のスタイルをつくるとよい。

【日本の旅の魅力と憂い】

ヨーロッパなどに比べ風景が多様で豊かであること。「いまは

山中いまは浜…」の唱歌に歌われているような、めまぐるしい

変化が日本の風土の特長。

海岸でも、湾、入江、浦といった違いとか、湖や池と比べられ

る「沼」という言葉はドイツやイタリアなどにはない。

お金が介在しない方が人間同士のつながりが深まる。講演依

頼が来たときは、遠くて不便で謝礼の安いところに行く。なぜな

ら、芸能人を招くような高いお金が出せないが、あの人なら来て

くれるだろうと、厳選して自分を選んでくれたと思うから。

地元の人と話すと、掘り出し物の見どころが見つかる。それは、

地元の人が悪く言うところ。そんなところはガイドブックに無いが、

訪ねてみると興味深いところが多い。

旅は、車で行かずに鉄道で行く。駅に咲く花、待合室に掲げら

れた俳句や短歌、これらは他の国にはない駅舎文化である。とこ

ろが駅が無人化され、捨てられて惨めな建物に変わってしまった。

物質的には豊かな時代になってもローカル線は貧しくなってしま

った。バスはもっと悲惨である。

持っている人には申し訳ない話だが、別荘を持つとその場所以

外にはあまり行かないし、維持管理につねに気を使わなくてはな

らないのではないだろうか。しかし「全国の宿やホテルが自分の

別荘だ」と思えば、どこへでも行ける。行かないときには、その

別荘はほかの人に利用させているんだと思えばよい。

宿泊は、同じ宿に連泊する2泊3日の旅がよい。そうすれば朝

早く出ることもなく、その日のうちに着くように予定が組める。夫

婦で行くにも、何も一緒に行くことはない。各々が自分のペース、

自分の寄りたいところに寄り道したりして、夕方までに着けば

よい。

2日目は朝早くから出られるし、連泊なので不要な荷物は置い

て軽装で行動できる。宅配便という便利なシステムを利用すれば、

往復に重い荷物を持つこともない。

旅の拠点となる定宿を5つくらい選んでおき、何年かに1度ずつ

行ってみると、その土地の変化が分かり興味深い。

憂いていること=日本の持つ原風景が失われてしまった。白壁

土蔵やかわら屋根の家、田んぼや山など、人間が作り上げた農

村風景が失われている。

観光ポスターは確かにきれいな風景だが、それはそのスポット

だけ。少し横を見ると調和が崩れたちぐはぐな風景があふれてい

る。自販機が増え、広告板がいたるところにある日本の風景は貧

しくなった。

伊那谷から広告を一切なくすことが、最大の広告力だと言った

ことがある。

ヨーロッパでも広告はある。しかしそれは、文字の大きさや色な

どを規制しているので、求めている人が見れば分かるが、旅行者

には目につきにくい広告になっている。日本の広告はいやでも誰

の目にも入ってしまう。

スポット的な観光地でなく、ドイツのように生活や家や川などが

面としてつながっている観光地が日本でも望まれる。

といったような話で、お二人とも「旅の達人だけ」に、どちらも興

味深い話ばかりで、飽きさせない「話の達人」でもありました。

NHKラジオ第2放送、「こころをよむ」シリーズで、10月から

12月にかけて、きのう紹介した「シンポジウム 緑の東京」の

パネリストのひとり、宮脇 昭氏の「地球環境へのまなざし」と

いう番組が放送されます。

植物生態学者の宮脇 昭氏は、広島文理科大生物学科卒業

後、ドイツ国立植生図研究所で潜在自然植生理論を学び、横

浜国立大教授や国際生態学会会長などを経て、現在は横浜

国立大名誉教授、(財)地球環境戦略研究機関 国際生態学

センター長をつとめておられます。

宮脇さんは、「本物の森づくり」をされていて、日本国内だけ

でなく、世界各国を含め、あわせて3000万本を越えるという

木を植えておられる方です。

例えば国内では、横浜国立大、横浜ゴム、トヨタ、新日鐵、

東京電力、関西電力などの森づくりをされているので、近くに

お住まいの方は、「ああ、あの森がそうか」と思いあたるかも

しれません。

本物の森とはどういうものか。その土地本来の植生に合った

木、例えば関東地方では、シラカシ、アラカシ、ウラジロガシと

いった常緑広葉樹の、ドングリから育てたポット苗というものを

植え、3年間だけ手をかければ、あとは放っておいても自然の

森が形成できるというものです。

このような常緑広葉樹は、地震、台風、大雪、火事、病虫害、

海岸では津波にも耐えて何百年、何千年と生き延び、これら

の災害から人々を救う役割も担っているのです。

今回の放送は、地球が泣いている、消えゆく島、失われた

本来の森、古代文明の盛衰、帰化植物の蔓延、自然再生へ

の困難な道程、日本の森の再生、海外の森の再生、森が育

む心の遺伝子、海の森〝サンゴ〟の再生、防災計画にドング

リの森、本物になるために、というテーマで、失われた緑を取

り戻し、二酸化炭素の増加による温暖化にあえぐ地球を救う

確実な方法を見つめ直そう、という番組のようです。

地球環境の急激な変化が報じられている現状を認識し、どう

対応すべきかを考える手がかりとして、この番組がよいヒント

を与えてくれるのではないかと期待しており、皆さんにも聴取

をお勧めしたいと思います。

放送は、NHKラジオ第2放送で日曜日午前6時45分~7時

25分、再放送は翌週日曜日午後1時20分~2時、第1回は

10月5日(再放送10月12日)、最終回(第13回)は12月

28日(再放送1月4日)です。

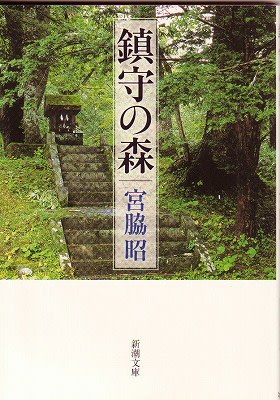

テキスト(上の写真)は、税込み798円で発売中です。

ちなみに、宮脇 昭 先生の著書の一部を紹介します。

「鎮守の森」 新潮文庫 380円

「木を植えよ!」 新潮社 1155円

「苗木3000万本 いのちの森を生む」 NHK出版 1260円

「いのちを守るドングリの森」 集英社新書 693円

「あすを植える」 毎日新聞社 1785円

「森よ生き返れ」 大日本図書 1418円

「植物と人間」 NHK出版 966円

12月にかけて、きのう紹介した「シンポジウム 緑の東京」の

パネリストのひとり、宮脇 昭氏の「地球環境へのまなざし」と

いう番組が放送されます。

植物生態学者の宮脇 昭氏は、広島文理科大生物学科卒業

後、ドイツ国立植生図研究所で潜在自然植生理論を学び、横

浜国立大教授や国際生態学会会長などを経て、現在は横浜

国立大名誉教授、(財)地球環境戦略研究機関 国際生態学

センター長をつとめておられます。

宮脇さんは、「本物の森づくり」をされていて、日本国内だけ

でなく、世界各国を含め、あわせて3000万本を越えるという

木を植えておられる方です。

例えば国内では、横浜国立大、横浜ゴム、トヨタ、新日鐵、

東京電力、関西電力などの森づくりをされているので、近くに

お住まいの方は、「ああ、あの森がそうか」と思いあたるかも

しれません。

本物の森とはどういうものか。その土地本来の植生に合った

木、例えば関東地方では、シラカシ、アラカシ、ウラジロガシと

いった常緑広葉樹の、ドングリから育てたポット苗というものを

植え、3年間だけ手をかければ、あとは放っておいても自然の

森が形成できるというものです。

このような常緑広葉樹は、地震、台風、大雪、火事、病虫害、

海岸では津波にも耐えて何百年、何千年と生き延び、これら

の災害から人々を救う役割も担っているのです。

今回の放送は、地球が泣いている、消えゆく島、失われた

本来の森、古代文明の盛衰、帰化植物の蔓延、自然再生へ

の困難な道程、日本の森の再生、海外の森の再生、森が育

む心の遺伝子、海の森〝サンゴ〟の再生、防災計画にドング

リの森、本物になるために、というテーマで、失われた緑を取

り戻し、二酸化炭素の増加による温暖化にあえぐ地球を救う

確実な方法を見つめ直そう、という番組のようです。

地球環境の急激な変化が報じられている現状を認識し、どう

対応すべきかを考える手がかりとして、この番組がよいヒント

を与えてくれるのではないかと期待しており、皆さんにも聴取

をお勧めしたいと思います。

放送は、NHKラジオ第2放送で日曜日午前6時45分~7時

25分、再放送は翌週日曜日午後1時20分~2時、第1回は

10月5日(再放送10月12日)、最終回(第13回)は12月

28日(再放送1月4日)です。

テキスト(上の写真)は、税込み798円で発売中です。

ちなみに、宮脇 昭 先生の著書の一部を紹介します。

「鎮守の森」 新潮文庫 380円

「木を植えよ!」 新潮社 1155円

「苗木3000万本 いのちの森を生む」 NHK出版 1260円

「いのちを守るドングリの森」 集英社新書 693円

「あすを植える」 毎日新聞社 1785円

「森よ生き返れ」 大日本図書 1418円

「植物と人間」 NHK出版 966円

9月25日(木)、東京・新宿の明治安田生命ホールで開催され

た表記シンポジウムに参加しました。

主催は、(社)東京建設業協会、都市機能更新研究会、そして

東京土木施工管理技士会の3団体です。

最初に、主催者と来賓の挨拶、テープカットなどが行われました。

シンポジウムの第一部は基調講演。講師は、バルセロナ五輪銀

メダル、アトランタ五輪銅メダルを獲得した女子マラソンの有森裕子

氏です。

有森さんは現在、日本陸連理事、国連人口基金親善大使、東京

オリンピック招致大使や「緑の東京募金実行委員会」委員など、

幅広い活動をされているようです。

講演では、参加したバロセロナ、アトランタ、そして今年の北京

のマラソンコースの環境や町の様子などを話された後、2016年

に招致を目指している東京オリンピックのことに触れ、いくら緑が

あるとか他の条件がよくても、市民がオリンピックをどうしたいの

かという盛り上がりがあるかが決め手になるが、東京は、ほかの

3都市に比べて、この大事な決め手が弱いと指摘されました。

たしかに石原都知事が大手を振って叫び、都庁や各区役所な

どにオリンピック招致の旗がなびいていますが、都民の関心は

いまひとつのように感じます。

有森さんは、人を元気にしたり感動させるのはスポーツをおい

て他にはない。スポーツで生きる力や夢や目標が生まれ、スポ

ーツで子どもが生き生きすると結ばれました。

第二部はパネルディスカッション。パネリストは、基調講演した

有森裕子氏、(財)地球環境戦略研究機関 国際生態学センター

長 宮脇 昭氏、ホッピービバレッジ(株)取締役副社長 石渡 美

奈氏、国営昭和記念公園事務所所長の梛野(なぎの)良明氏、

コーディネーターは、鹿島建設(株)建設設計本部プリンシパル

アーキテストの荒川豊彦氏です。

1970年代から、国内外1600カ所以上で植樹活動を行い、

「宮脇式」と呼ばれる「自然の森」の再生に取り組まれている

宮脇 昭氏は、「幅1mあれば植樹はできる。議論する前に自然

植生の木を植えよう」と提案されました。

また、来年みどりの日に、東京・豊島区の全小中学校で植樹

を計画していること、万里の長城での緑の復元作業などの実例

をあげ、ふるさとの森づくりは、地震など災害時の命の森になる

ことを強調されました。

下は、当日配付資料のひとつ、宮脇氏の著書です。

私は、本書の文庫本になる前のものを読み、また、宮脇氏の

講演は何回か聞き、著書も幾つか購入していて、その都度、

宮脇さんの考えと実践活動に感動しておりました。

ホッピービバレッジの石渡 美奈 副社長は、社内改革をして

ヘルシーなアルコール飲料・ホッピーの認知度を高め、オシャレ

な飲物として定着させた方とのこと。

赤坂生まれで赤坂育ちの石渡さんは、緑の多い港区内をウオー

キングしてみると、ビルの一角に思いがけず緑の森が育っている

などの発見があること。宮脇先生の話に感動し、植樹を経営向上

に役立てたいので、3年後の創業100年には社内に大規模な植

樹をしたいなどの話をされました。

梛野昭和記念公園事務所所長は、昨年は入場者が350万人

になった昭和記念公園での環境保全づくりとして、こもれびの丘と

いう一角に、市民が参加して、生き物の住める雑木の森づくりの

ため1万本の植樹をしたこと。東京湾に建設中の「海の森」では、

2007年から30年間かけて、都民、企業、行政が力を合わせ、

循環資源型の森づくりに取り組んでいる計画などを報告しました。

最後に、有森裕子氏は、何もかも一辺にしようとか、自分だけ

でやろうとするのでなく、地域や学校などが一体となって、皆で

一緒に活動すれば、企業や子どもの育成にもなる。ハードは簡

単だが、ソフトは時間と金と思いをかけなければならない。自分

は何ができるか考え、できることから協力しようではないか。

その1つとして、緑の東京募金にも協力を、といったような話で

結ばれました。

全く違う分野のパネリストの組み合わせだっただけに、東京に

緑を増やすにはどうしたらよいかについて、多角的な話が出てき

たように思います。要は、国や自治体任せではなく、企業や市民

が積極的に参加して、よりよい都市づくりに取り組むべきではな

いかとうことでしょうか…。

た表記シンポジウムに参加しました。

主催は、(社)東京建設業協会、都市機能更新研究会、そして

東京土木施工管理技士会の3団体です。

最初に、主催者と来賓の挨拶、テープカットなどが行われました。

シンポジウムの第一部は基調講演。講師は、バルセロナ五輪銀

メダル、アトランタ五輪銅メダルを獲得した女子マラソンの有森裕子

氏です。

有森さんは現在、日本陸連理事、国連人口基金親善大使、東京

オリンピック招致大使や「緑の東京募金実行委員会」委員など、

幅広い活動をされているようです。

講演では、参加したバロセロナ、アトランタ、そして今年の北京

のマラソンコースの環境や町の様子などを話された後、2016年

に招致を目指している東京オリンピックのことに触れ、いくら緑が

あるとか他の条件がよくても、市民がオリンピックをどうしたいの

かという盛り上がりがあるかが決め手になるが、東京は、ほかの

3都市に比べて、この大事な決め手が弱いと指摘されました。

たしかに石原都知事が大手を振って叫び、都庁や各区役所な

どにオリンピック招致の旗がなびいていますが、都民の関心は

いまひとつのように感じます。

有森さんは、人を元気にしたり感動させるのはスポーツをおい

て他にはない。スポーツで生きる力や夢や目標が生まれ、スポ

ーツで子どもが生き生きすると結ばれました。

第二部はパネルディスカッション。パネリストは、基調講演した

有森裕子氏、(財)地球環境戦略研究機関 国際生態学センター

長 宮脇 昭氏、ホッピービバレッジ(株)取締役副社長 石渡 美

奈氏、国営昭和記念公園事務所所長の梛野(なぎの)良明氏、

コーディネーターは、鹿島建設(株)建設設計本部プリンシパル

アーキテストの荒川豊彦氏です。

1970年代から、国内外1600カ所以上で植樹活動を行い、

「宮脇式」と呼ばれる「自然の森」の再生に取り組まれている

宮脇 昭氏は、「幅1mあれば植樹はできる。議論する前に自然

植生の木を植えよう」と提案されました。

また、来年みどりの日に、東京・豊島区の全小中学校で植樹

を計画していること、万里の長城での緑の復元作業などの実例

をあげ、ふるさとの森づくりは、地震など災害時の命の森になる

ことを強調されました。

下は、当日配付資料のひとつ、宮脇氏の著書です。

私は、本書の文庫本になる前のものを読み、また、宮脇氏の

講演は何回か聞き、著書も幾つか購入していて、その都度、

宮脇さんの考えと実践活動に感動しておりました。

ホッピービバレッジの石渡 美奈 副社長は、社内改革をして

ヘルシーなアルコール飲料・ホッピーの認知度を高め、オシャレ

な飲物として定着させた方とのこと。

赤坂生まれで赤坂育ちの石渡さんは、緑の多い港区内をウオー

キングしてみると、ビルの一角に思いがけず緑の森が育っている

などの発見があること。宮脇先生の話に感動し、植樹を経営向上

に役立てたいので、3年後の創業100年には社内に大規模な植

樹をしたいなどの話をされました。

梛野昭和記念公園事務所所長は、昨年は入場者が350万人

になった昭和記念公園での環境保全づくりとして、こもれびの丘と

いう一角に、市民が参加して、生き物の住める雑木の森づくりの

ため1万本の植樹をしたこと。東京湾に建設中の「海の森」では、

2007年から30年間かけて、都民、企業、行政が力を合わせ、

循環資源型の森づくりに取り組んでいる計画などを報告しました。

最後に、有森裕子氏は、何もかも一辺にしようとか、自分だけ

でやろうとするのでなく、地域や学校などが一体となって、皆で

一緒に活動すれば、企業や子どもの育成にもなる。ハードは簡

単だが、ソフトは時間と金と思いをかけなければならない。自分

は何ができるか考え、できることから協力しようではないか。

その1つとして、緑の東京募金にも協力を、といったような話で

結ばれました。

全く違う分野のパネリストの組み合わせだっただけに、東京に

緑を増やすにはどうしたらよいかについて、多角的な話が出てき

たように思います。要は、国や自治体任せではなく、企業や市民

が積極的に参加して、よりよい都市づくりに取り組むべきではな

いかとうことでしょうか…。

10月に入り、半月余りの遅れになってしまいましたが、

9月13日のレポートです。

=========================

2008年9月13日(土)

やまさんの関東百駅の第47番、JR両毛線桐生駅に参加

した。

桐生は、1300年前から続く織物の町。市街地には、織物

工場だったノコギリ屋根や、レンガ造りの建物が数多く残っ

ているという。そんな近代化遺産に期待して桐生駅に下りた。

11時の集合時刻までに集まったのは私を入れて5人。

まず、駅前に見えた交番としてはユニークな洋館風の、桐生

駅前交番に入った。

桐生市内の地図も置いてあり、駅前の角にある、観光案内

もしているという桐生市民活動推進センター「ゆい」を教えて

くれた。

その「ゆい」に入る。市から委託された市民団体が運営して

いて、桐生を紹介する観光パンフレットなどがいろいろ用意さ

れ、英文のガイドもあり、市が観光に力を入れていることが

うかがえる。

ほかに、市民活動相談コーナー、談話コーナー、インターネ

ット、本の貸し出し、コピー機などが利用できる。

東西に走る末広通を東へ。郷土資料展示ホールで、「虹」と

いうフォトクラブの写真展をしていたので入館する。風景写真

だが、みななかなかの力作。見るだけでなくお茶と和菓子も

ごちそうになる。

すぐ先の、本町通との角にあった桐生ガス一階のショール

ームに入り、やまさんがご存じの「あひるの子」という一角を

訪ねる。

幼児を遊ばせるコーナーには絵本や遊具があり、遊ばせな

がらお母さんたちが学べる料理教室、絵本やおもちゃづくり

などができるようになっていた。

南北に走る繁華街、本町通に入って北に向かい、次の細い

通りを左に入る。吉野鮨ののれんを下げた、古い和風の建物

が残っている。

次の通の角、木の陰の壊れかけたような建物に、「芭蕉」と

いう看板が上がっていた。

入ると、古民家風の建物のあちこちに、レトロなものがたく

さん飾られ、戦前にタイムスリップしたよう。

店の方の話では、昭和12年(1937)から営業しており、

坂口安吾や棟方志功、加藤登紀子、モレシャン、イベットジロ

ーなどが訪れているとのこと。

店の料理は「異国調菜」と名乗り、印度カリーや自家焙煎

のコーヒーなどが評判らしい。思いがけぬ掘り出し物だった。

糸屋通りを過ぎ、トチノキの街路樹のある通りの角にあった、

レンガ造りの洋館で国の有形文化財になっている桐生会館

旧館に行く。

昭和9年(1934)に桐生織物同業組合の事務所として建

設、現在は桐生織物記念館で、1階には桐生織物の製品や

織機などが展示され、販売コーナーもある。

係員に、19世紀にフランスで発明されたという、ジャガード

織機を実演してもらい、上部にあるパンチカードで模様を組み

替えるという仕組みに、興味をひかれた。

さらに西に進み、上毛電鉄の終点、西桐生駅へ。

かなりの歴史を感じる洋風駅舎に入り、空いているベンチを

借りて昼食をした。

北に向かい、少し先で右折し、西小や桐生宮本町郵便局前

を通過、本町通を挟んでクランク状に進み、桐生の見どころの

ひとつ、有鄰館(ゆうりんかん)に入った。

土蔵やレンガ蔵などの建物が11棟あり、近代化遺産を多目

的イベントとして活用しているという。

この日は、第7回有鄰館藝術祭の初日。「河原井源治が愛

した昭和とそして桐生」をテーマにして、それぞれの蔵では、

昭和のカメラコレクションと昭和の生活風景写真展、懐かしい

映画ポスターコレクション、ホーロー看板のコレクション、桐生

お銭湯七福神めぐりスタンプラリーなどが見られ、16ミリフイ

ルムの活弁ライブの準備も進められていた。

中央通りを北に進む。「花のにしはら」という生花店(下)

など、木造や蔵造りの趣ある建物が、幾つか残っている。

近くに「無鄰館」の表示があった。通りから少し入ると、工

場だったらしい木造ノコギリ屋根の建物があり、若い芸術家

などに開放されているようだが、中には誰もいなかった。

その先にも、レンガ造りのやまと生命や、羽仁五郎の実家、

森家だという、白壁の「天然染色研究所」など、古い建物が

残っていた。

桐生市内には、まだ見たいところも多そうだが、14時を過

ぎた。日差しはそう強くはないがむし暑く、帰路にかなり時間

がかかるので、今日は本町一丁目バス停までとする。

新桐生駅行きバスで本町五丁目まで戻り、JR桐生駅に

14時35分に着き、解散となる。

パンフレットを見ると、桐生市内にはまだ多くの近代化遺産

があるらしい。改めて訪ね、もう少し時間をかけて歩いてみた

いと思いながら帰途についた。

(天気 晴、地図(1/2.5万) 桐生、大間々、歩行地 桐生市)

9月13日のレポートです。

=========================

2008年9月13日(土)

やまさんの関東百駅の第47番、JR両毛線桐生駅に参加

した。

桐生は、1300年前から続く織物の町。市街地には、織物

工場だったノコギリ屋根や、レンガ造りの建物が数多く残っ

ているという。そんな近代化遺産に期待して桐生駅に下りた。

11時の集合時刻までに集まったのは私を入れて5人。

まず、駅前に見えた交番としてはユニークな洋館風の、桐生

駅前交番に入った。

桐生市内の地図も置いてあり、駅前の角にある、観光案内

もしているという桐生市民活動推進センター「ゆい」を教えて

くれた。

その「ゆい」に入る。市から委託された市民団体が運営して

いて、桐生を紹介する観光パンフレットなどがいろいろ用意さ

れ、英文のガイドもあり、市が観光に力を入れていることが

うかがえる。

ほかに、市民活動相談コーナー、談話コーナー、インターネ

ット、本の貸し出し、コピー機などが利用できる。

東西に走る末広通を東へ。郷土資料展示ホールで、「虹」と

いうフォトクラブの写真展をしていたので入館する。風景写真

だが、みななかなかの力作。見るだけでなくお茶と和菓子も

ごちそうになる。

すぐ先の、本町通との角にあった桐生ガス一階のショール

ームに入り、やまさんがご存じの「あひるの子」という一角を

訪ねる。

幼児を遊ばせるコーナーには絵本や遊具があり、遊ばせな

がらお母さんたちが学べる料理教室、絵本やおもちゃづくり

などができるようになっていた。

南北に走る繁華街、本町通に入って北に向かい、次の細い

通りを左に入る。吉野鮨ののれんを下げた、古い和風の建物

が残っている。

次の通の角、木の陰の壊れかけたような建物に、「芭蕉」と

いう看板が上がっていた。

入ると、古民家風の建物のあちこちに、レトロなものがたく

さん飾られ、戦前にタイムスリップしたよう。

店の方の話では、昭和12年(1937)から営業しており、

坂口安吾や棟方志功、加藤登紀子、モレシャン、イベットジロ

ーなどが訪れているとのこと。

店の料理は「異国調菜」と名乗り、印度カリーや自家焙煎

のコーヒーなどが評判らしい。思いがけぬ掘り出し物だった。

糸屋通りを過ぎ、トチノキの街路樹のある通りの角にあった、

レンガ造りの洋館で国の有形文化財になっている桐生会館

旧館に行く。

昭和9年(1934)に桐生織物同業組合の事務所として建

設、現在は桐生織物記念館で、1階には桐生織物の製品や

織機などが展示され、販売コーナーもある。

係員に、19世紀にフランスで発明されたという、ジャガード

織機を実演してもらい、上部にあるパンチカードで模様を組み

替えるという仕組みに、興味をひかれた。

さらに西に進み、上毛電鉄の終点、西桐生駅へ。

かなりの歴史を感じる洋風駅舎に入り、空いているベンチを

借りて昼食をした。

北に向かい、少し先で右折し、西小や桐生宮本町郵便局前

を通過、本町通を挟んでクランク状に進み、桐生の見どころの

ひとつ、有鄰館(ゆうりんかん)に入った。

土蔵やレンガ蔵などの建物が11棟あり、近代化遺産を多目

的イベントとして活用しているという。

この日は、第7回有鄰館藝術祭の初日。「河原井源治が愛

した昭和とそして桐生」をテーマにして、それぞれの蔵では、

昭和のカメラコレクションと昭和の生活風景写真展、懐かしい

映画ポスターコレクション、ホーロー看板のコレクション、桐生

お銭湯七福神めぐりスタンプラリーなどが見られ、16ミリフイ

ルムの活弁ライブの準備も進められていた。

中央通りを北に進む。「花のにしはら」という生花店(下)

など、木造や蔵造りの趣ある建物が、幾つか残っている。

近くに「無鄰館」の表示があった。通りから少し入ると、工

場だったらしい木造ノコギリ屋根の建物があり、若い芸術家

などに開放されているようだが、中には誰もいなかった。

その先にも、レンガ造りのやまと生命や、羽仁五郎の実家、

森家だという、白壁の「天然染色研究所」など、古い建物が

残っていた。

桐生市内には、まだ見たいところも多そうだが、14時を過

ぎた。日差しはそう強くはないがむし暑く、帰路にかなり時間

がかかるので、今日は本町一丁目バス停までとする。

新桐生駅行きバスで本町五丁目まで戻り、JR桐生駅に

14時35分に着き、解散となる。

パンフレットを見ると、桐生市内にはまだ多くの近代化遺産

があるらしい。改めて訪ね、もう少し時間をかけて歩いてみた

いと思いながら帰途についた。

(天気 晴、地図(1/2.5万) 桐生、大間々、歩行地 桐生市)