実朝が“師”と仰ぐ藤原定家(1162~1241)撰集の『新勅撰和歌集』(1235成立)に入集された実朝の歌の漢詩化に挑戦しました。技術的にも、歌風としても新古今調の影響を強く受けた歌のようで、若い人の作とは思えない歌でもある。

技術的な面で、和歌の特徴である“掛詞”やことばの“縁”等々、巧みに詠み組まれていて、漢詩化するに当たっては難渋する歌であった。旨く翻訳・表現できたか、ご批判頂けると有難く思っています。

oooooooooooooo

[詞書] 荒れたる宿の月という心を

浅茅原 主なき宿の 庭の面に

あはれいくよの 月かすみけむ (『金塊集』秋部・560;

『新勅撰集』雑一・1076)

註] 〇浅茅原:丈低く茅の生えた原、荒れ果てた様子をいう;〇あはれ:あ

あと嘆ずる語、うら寂しい; 〇幾夜の月かすみけむ、幾世月が照ったこ

とであろう;“すむ”(住む・澄む)、“よ”(夜・世)は掛詞で、それぞれ、宿や

月の語と“縁”づけられている; 〇けむ:……だっただろう。

(大意) 荒れ果てた主のいない家の庭には、ああ、月は、どれだけ長い間照

り続けていたのであろうか。

<漢詩>

月光在荒涼庭園 荒涼たる庭園の月光 [上平声十三元韻]

已無家人浅茅原, 已(スデ)に家人無く 浅茅原(アサジガハラ),

庭面皎澄清月存。 庭面に皎(アカル)く照り澄(ス)みわたる清月(セイゲツ)存(ア)り。

豈不悲涼風嫋嫋, 豈(ア)に悲涼(アハレ)ならざらんか 風 嫋嫋(ジョウジョウ)たり,

月光幾世空照園。 月光 幾世(イクヨ) 空(ムナシ)く園を照らしきたるならん。

註] 〇浅茅原:荒れ果てた様子をいう; 〇皎:白く光って明るいさま;

〇悲涼:あはれである、うら寂しい; 〇嫋嫋:音声が長く響いて絶えないさま。

※ “家人(住人の“住む”)”と月光が“澄む“、”いくよ“は”幾夜“と”幾世“、それ

ぞれ、歌の掛詞の関係。“月”の縁語と取れば、”幾夜“が妥当であろうが、

時間幅をより広く採って、漢詩では”幾世“を活かした。

<現代語訳>

住人がすでに居なくなって、荒れ果てた庭園、

清らかな月光により皓皓と、澄み切った明かりで照らされている。

嫋嫋と微風が吹きわたり、何ともあはれさを感じずにはおかない、

この月光は、幾世に亘って、空しく庭園を照らし続けてきたのであろうか。

<簡体字およびピンイン>

月光在荒凉家园 Yuè guāng zài huāngliáng jiā yuán

已无家人浅茅原, Yǐ wú jiā rén qiǎnmáo yuán,

庭面皎澄清月存。 tíng miàn jiǎo chéng qīng yuè cún.

岂不悲凉风嫋嫋, Qǐ bù bēiliáng fēng niǎo niǎo,

月光几世空照园。 yuè guāng jǐ shì kōng zhào yuán.

xxxxxxxxxxxx

実朝の上掲の歌は、次の歌に倣って詠まれたものと指摘されている。すなわち、歌い出しの2句、「浅茅原 主なき宿の」を恵慶(エギョウ)法師の歌から借りた“本歌取り”の歌と言える。とは言え、実朝の歌では、本歌とは異なった、別の世界を展開しています。

恵慶法師は、荒れた庭の桜花に、“散るも良し か” と達観して対しているが、実朝は、なお皓皓と草木を照らす月光に拘りを感じているようである。

[詞書] 荒れ果てて人も侍らざりける家に、桜の咲き乱れて侍りけるを見て

浅茅原 主なき宿の 桜花 心やすくや 風にちるらん

(恵慶法師 『拾遺集』・春・62)

(大意) 住む人がなく、荒涼とした庭に咲いた桜、今満開である。賞でる人

はいないし、心置きなく、風に散っていくことであろう。

このような“本歌取り”は、実朝の歌を大きく特徴付ける一つとされていて、多くの歌で応用されています。対象の本歌は、広く『万葉集』~「新古今集」に亘っており、実朝の脳裏には、先人の歌が如何ほど消化され、蓄えられているか、想像を絶するようである。

歌人・源実朝の誕生 (8)

実朝について、歌人という面から、年を追ってその生涯を簡単に振り返って見てきました。向後は、§実朝の歌人としての天分・DNA、§教育環境、特に和歌の指導に関わった師や協力者、および §後世、“実朝像”がいかに構築されていったか 等について触れていくつもりです。

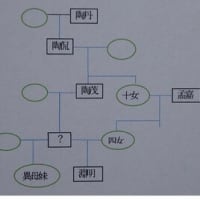

DNAを問えば、遠い先祖には、56代清和天皇(850~880)、その第6・貞純親王の長子が臣籍降下して“源”姓を賜り、源経基(ツネモト)を名乗る。“経基流清和源氏”の元祖である。遥かに下って、その末裔・源義朝(1123~1160)は、平治の乱(1160)で、後白河法皇側に与して敗戦、東に逃れる途中、尾張で殺害される。

義朝正室の長子・頼朝は、北条氏の支配領域である伊豆(蛭ケ小島?)に配流の身となる。14歳時である。この地方の霊山・箱根権現や走湯権現に帰依して、読経に専心、亡父・義朝や源氏一門を弔いながら、一地方武士として過ごしていきます。

流刑中、伊豆の豪族・北条時政の長女・政子と結婚(1175頃?)。一方、以仁王による平氏打倒の令旨を受けて挙兵するが、“石橋山の戦い”で敗北、安房国に逃れる(1180.08.29)。安房、上総、下総を平定して、父・義朝の住んでいた鎌倉に入る(同年10.07)。以後、同地は幕府の本拠地として発展することとなる。

以上、NHK『鎌倉殿…』の復習でした。さて、父・頼朝の歌才に目を向けます。頼朝は、和歌の才にも優れ、『新古今集』に2首入集している。その一首:

道すがら 富士の煙も 分かざりき

晴るる間もなき 空の景色に (『新古今集』巻第十 羇旅・975)

(大意) 道中、空に晴れ間を見せることはなく、富士山の噴煙も分からない

ほど曇っていたよ。

当時、富士は噴煙を上げていたようである。富士は、真っ青な空に、冠雪の峰が聳え、煙が昇る情景を目にし、感動を覚えるように思えます。しかし定家は、どんよりと曇る雨空や雪空の下、煙も富岳も目にすることのない情景を佳しとします。真の姿は、“頭”・“心”で“理知的に見る”ものと言うことであろう。

頼朝・「道すがら……」の歌は、将に定家の意に叶った歌と言えよう。すなわち、頼朝は、“新古今調”作歌の奥義(?)に達していることを示しています。“道すがら”とは、内乱の諸勢力を抑え、幕府体制を整えた後に上洛していますが、“その折”ということである。上洛については次回に触れます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます