羽生善治名人は月曜・火曜と山形で名人戦を戦い,新名人に。木曜が東京で王位戦挑戦者決定戦。そして今日が愛知で棋聖戦第二局ですから大変な日程です。

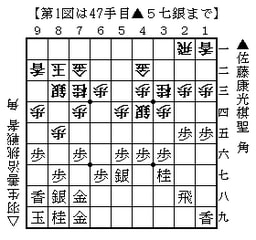

佐藤康光棋聖の先手。▲7六歩△3四歩▲2六歩に△3三角の趣向。以下,角交換から後手が四間飛車。先手は▲7七玉~▲8八玉のルートで穴熊。後手は飛車を2筋に振ってから銀冠の持久戦。火曜に佐藤棋聖が順位戦で指したのと似た形に落ち着きました。

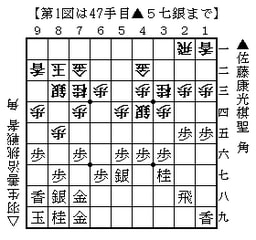

観戦は43手目からで,その直後に最初の勝負どころがやってきました。

4八の銀を5七に上がったところ。対して後手は△4七角の打ち込み。開戦は歩の突き捨てからといいますが,この将棋はそれがないまま中盤の戦いに入りました。

▲5七銀と上がったからには角を打ち込まれても大丈夫と考えていたのだろうと思うのですが,ここで先手は1時間19分も考えました。こんなに考えるのは何か誤算があったのではないかと推測します。▲1八角は第一感の手。対して後手も50分考えて△5五歩。以下第2図のように進展。

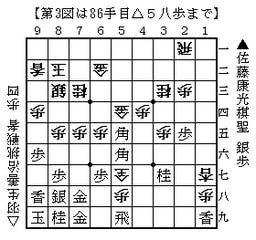

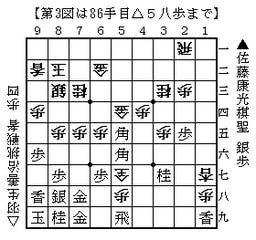

ここは駒得の上,押さえ込まれている形でもありませんから先手が優勢でしょう。しかしここで▲1四歩とは驚きました。後手が一歩も渡さないという姿勢で指していたので,取りにいったもの。しかしここから1筋での折衝は後手が得した感じ。とくに△1七香成としたのがいい手だったと思え,第3図となっては先手ピンチにも思えました。

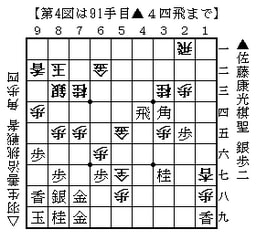

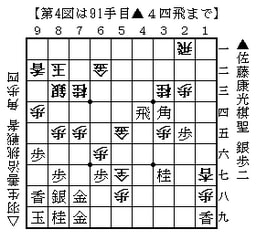

5筋の先手の2枚の角と飛車がいずれも当たりになっているというきわめて珍しい局面。ここから▲4九飛△5五金▲3四角△6六歩▲4四飛で第4図。

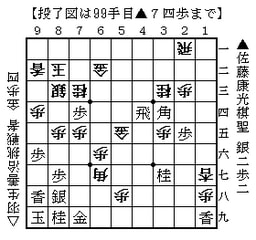

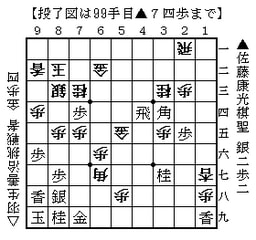

こうなってしまえば先手優勢がはっきりしました。この間に角を1枚ただ取られたのですが,その前は先手の角得でしたので駒の損得はありません。飛車が世に出たのが大きすぎます。第3図からわずか5手で急転直下の感。ここから6七で清算して再度△6六歩と打ち,△6七角と打ったのも,仕方ないのかもしれませんがあまり有効な順ではない感じ。先手は▲7四歩。

ここで後手が卒然と投了。何が驚いたってここでの投了がこの将棋最大の驚き。確かに先手がいいでしょうが,先手はすでに1分将棋でしたので,第一局で投了した局面に比べればまだやりようがありそうな感じです。

第一局,第二局と中盤で差が開いてしまいはっきりとした終盤がないまま羽生名人が投了。珍しく不出来な将棋が続いてしまった感じ。逆に佐藤棋聖は2連勝と棋聖7連覇に王手が掛かりました。第三局は7月2日です。

ここからは追記です。

まず羽生名人は,第1図の後,長考の△5五歩に▲4五歩と突かれた局面では形勢を損ねたと感じられたようです。実は△5五歩の局面の僕の第一感は△6五桂でしたし,▲4五歩に△5三銀と引いたのも意外に思えました。羽生名人の選んだ順が最善であるとしたら,そもそも△4七角と打ち込んだのが無理だったということになります。逆にいえば佐藤棋聖がすぐ指せそうな▲1八角に長考したのは,凄みを感じます。

渡辺竜王は第2図からの▲1四歩が攻めを繋げる好手であったといっています。この▲1四歩は普通に考えて見当違いの方向にも思えるところ。佐藤棋聖は第2図の一手前,▲5五角と出るところで少し時間を使っていて,そのときに発見したものと思いますが,よくこんなところに目がいくものだと思います。

佐藤棋聖は第2図と第3図の間,▲5四歩と打ったところで優勢を確信したとのこと。したがって第3図は押さえ込まれそうにも思えるのですが,実際には先手が優勢で,佐藤棋聖自身も自信があった局面ということになります。

明日は富山記念2日目優秀の峻峰剱賞です。並びは僕の予想ですが,小橋秀幸-伊藤の青森,石毛-飯田-法月の南関東,志智-有賀の中部は間違いないでしょう。目標のない小橋正義と山口の関東がどう出るかは分かりません。調子よさそうな石毛選手で考えたいところです。

もうひとつ,量子力学との関係では,運動と位置に関する事柄にも,ひとつ哲学的な観点から考察しておきたいことがあります。

量子力学は,電子の位置とその電子のエネルギーは同時には確定することができないというひとつの結論があります。電子の位置を確定するべく調べると,その運動量は分からなくなり,逆に電子の運動量を調べると,今度は電子の位置が分からず,この場合は電子の位置は確率として,ある位置に何%,別の位置に何%というように示されるとのことです。

これとは別に,光には粒子としての性質と波としての性質の両方があるということはよく知られています。これは電子も同様で,電子というのはあるひとつを単独としてみれば粒子としての性質をもつのですが,それが大量になると波としての性質をもつことになります。

このとき,量子力学の側からすればとんだ見当外れのことをいっているとわれてしまうのかもしれませんが,僕がこれを哲学的な観点から考察すれば,光なり電子なりを粒子としてみるというのは,それらを静止しているものとしてみるという観点であり,それを波としてみるというのは,光や電子を運動しているものとしてみるという観点なのではないかという気がします。もちろんこのとき,僕がいっている運動ないしは静止というのは,第二部自然学①公理一の新しい意味における意味での運動と静止です。

佐藤康光棋聖の先手。▲7六歩△3四歩▲2六歩に△3三角の趣向。以下,角交換から後手が四間飛車。先手は▲7七玉~▲8八玉のルートで穴熊。後手は飛車を2筋に振ってから銀冠の持久戦。火曜に佐藤棋聖が順位戦で指したのと似た形に落ち着きました。

観戦は43手目からで,その直後に最初の勝負どころがやってきました。

4八の銀を5七に上がったところ。対して後手は△4七角の打ち込み。開戦は歩の突き捨てからといいますが,この将棋はそれがないまま中盤の戦いに入りました。

▲5七銀と上がったからには角を打ち込まれても大丈夫と考えていたのだろうと思うのですが,ここで先手は1時間19分も考えました。こんなに考えるのは何か誤算があったのではないかと推測します。▲1八角は第一感の手。対して後手も50分考えて△5五歩。以下第2図のように進展。

ここは駒得の上,押さえ込まれている形でもありませんから先手が優勢でしょう。しかしここで▲1四歩とは驚きました。後手が一歩も渡さないという姿勢で指していたので,取りにいったもの。しかしここから1筋での折衝は後手が得した感じ。とくに△1七香成としたのがいい手だったと思え,第3図となっては先手ピンチにも思えました。

5筋の先手の2枚の角と飛車がいずれも当たりになっているというきわめて珍しい局面。ここから▲4九飛△5五金▲3四角△6六歩▲4四飛で第4図。

こうなってしまえば先手優勢がはっきりしました。この間に角を1枚ただ取られたのですが,その前は先手の角得でしたので駒の損得はありません。飛車が世に出たのが大きすぎます。第3図からわずか5手で急転直下の感。ここから6七で清算して再度△6六歩と打ち,△6七角と打ったのも,仕方ないのかもしれませんがあまり有効な順ではない感じ。先手は▲7四歩。

ここで後手が卒然と投了。何が驚いたってここでの投了がこの将棋最大の驚き。確かに先手がいいでしょうが,先手はすでに1分将棋でしたので,第一局で投了した局面に比べればまだやりようがありそうな感じです。

第一局,第二局と中盤で差が開いてしまいはっきりとした終盤がないまま羽生名人が投了。珍しく不出来な将棋が続いてしまった感じ。逆に佐藤棋聖は2連勝と棋聖7連覇に王手が掛かりました。第三局は7月2日です。

ここからは追記です。

まず羽生名人は,第1図の後,長考の△5五歩に▲4五歩と突かれた局面では形勢を損ねたと感じられたようです。実は△5五歩の局面の僕の第一感は△6五桂でしたし,▲4五歩に△5三銀と引いたのも意外に思えました。羽生名人の選んだ順が最善であるとしたら,そもそも△4七角と打ち込んだのが無理だったということになります。逆にいえば佐藤棋聖がすぐ指せそうな▲1八角に長考したのは,凄みを感じます。

渡辺竜王は第2図からの▲1四歩が攻めを繋げる好手であったといっています。この▲1四歩は普通に考えて見当違いの方向にも思えるところ。佐藤棋聖は第2図の一手前,▲5五角と出るところで少し時間を使っていて,そのときに発見したものと思いますが,よくこんなところに目がいくものだと思います。

佐藤棋聖は第2図と第3図の間,▲5四歩と打ったところで優勢を確信したとのこと。したがって第3図は押さえ込まれそうにも思えるのですが,実際には先手が優勢で,佐藤棋聖自身も自信があった局面ということになります。

明日は富山記念2日目優秀の峻峰剱賞です。並びは僕の予想ですが,小橋秀幸-伊藤の青森,石毛-飯田-法月の南関東,志智-有賀の中部は間違いないでしょう。目標のない小橋正義と山口の関東がどう出るかは分かりません。調子よさそうな石毛選手で考えたいところです。

もうひとつ,量子力学との関係では,運動と位置に関する事柄にも,ひとつ哲学的な観点から考察しておきたいことがあります。

量子力学は,電子の位置とその電子のエネルギーは同時には確定することができないというひとつの結論があります。電子の位置を確定するべく調べると,その運動量は分からなくなり,逆に電子の運動量を調べると,今度は電子の位置が分からず,この場合は電子の位置は確率として,ある位置に何%,別の位置に何%というように示されるとのことです。

これとは別に,光には粒子としての性質と波としての性質の両方があるということはよく知られています。これは電子も同様で,電子というのはあるひとつを単独としてみれば粒子としての性質をもつのですが,それが大量になると波としての性質をもつことになります。

このとき,量子力学の側からすればとんだ見当外れのことをいっているとわれてしまうのかもしれませんが,僕がこれを哲学的な観点から考察すれば,光なり電子なりを粒子としてみるというのは,それらを静止しているものとしてみるという観点であり,それを波としてみるというのは,光や電子を運動しているものとしてみるという観点なのではないかという気がします。もちろんこのとき,僕がいっている運動ないしは静止というのは,第二部自然学①公理一の新しい意味における意味での運動と静止です。