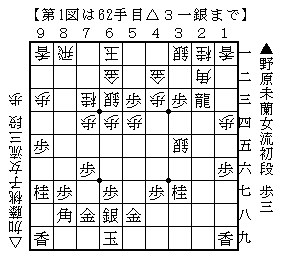

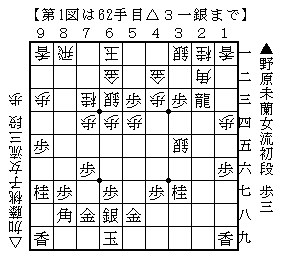

9月27日に指された第29期倉敷藤花戦挑戦者決定戦。加藤桃子女流三段と野原未蘭女流初段は公式戦初対局。

振駒で野原初段の先手となり,初手☗4八銀から相居飛車の力戦に。先手が銀損の攻めを敢行。それがうまくいって優位に立ちました。

第1図では☗2五龍と引くのも有力。もし☖3四歩☗同龍と進むなら,実戦の☗3四龍より先手は一歩を得することができました。ただ必ずそう進むとは限らず,先手はどうしても2五に桂馬を跳ねたいので,単に☗3四龍としたのだと思います。☖4四銀に☗2五桂と跳ねました。

ここから☖3三銀と取って☗同桂成☖同角とするのは後手としては仕方がない手順です。後手の銀得から桂得になりました。

第2図で☗7五歩と突いて☖7六桂と打たせたのが,後手が挽回する契機になったように思います。第2図は平凡に☗2四銀と打ってかなり厳しいようにみえるのですが,それではだめだったのでしょうか。

加藤三段が勝って挑戦者に。倉敷藤花戦三番勝負には初出場。第一局は来月1日に指される予定です。

近藤がいいたいのは,自分の失点を回避することを目指すことに関しては,経験値で劣るので,直感すなわち第三種の認識cognitio tertii generisがあまり有効ではないということです。つまり,自分が得点を獲得することを目指すことと,ほかのプレイヤーが得点を獲得することを阻止することとを単純に比較して,前者の場合には直感が有効で後者の場合には直感が無効だといっているのではありません。前者の場合でも,経験値がそれほど高くない場合には直感はあまり有効ではないので,理論的な考察を基にして打つべきですし,後者の場合にも,もしも一定の経験値さえあるならば,直感に基づいて打った方がよいという場合も出てくるでしょう。近藤はそのように明言しているわけではありませんが,近藤のいわんとしている主旨を汲み取るなら,そのような結論になる筈ですし,それを近藤が否定するということもないと思います。なお,この経験値が意味するところは,すでにいったように,それについて考えた経験値というのを意味すると思われます。約束したようにそのことは後で詳しく説明しますが,ここで僕がいっていることの理解の上でも注意しておいてください。

失点を回避するときに,直感があまり有効ではないということは,必ずしも直感は無効であるということを意味するわけではありません。僕が示したように,情報非共有型のゲームという性質を麻雀はもっているために,そのための第二種の認識cognitio secundi generisが蓄積されにくいというのは事実ですが,別の種類の第二種の認識の蓄積によって,直感すなわち第三種の認識が働くということはあるからです。近藤自身がいっているように,ある一打について,それが理論の一打であるか直感の一打であるかを決定することは無意味なのですが,失点を回避する場合にも確かに直感が働くことがあるということを,近藤は著書の中で説明しています。なので経験値が意味するところよりも先に,こちらの方を検討していきます。

麻雀というゲームは統一されたルールがないということは最初にいっておきました。しかし著書で触れられているゲームのすべてに共通しているルールがあります。まずそのことを説明しなければなりません。

振駒で野原初段の先手となり,初手☗4八銀から相居飛車の力戦に。先手が銀損の攻めを敢行。それがうまくいって優位に立ちました。

第1図では☗2五龍と引くのも有力。もし☖3四歩☗同龍と進むなら,実戦の☗3四龍より先手は一歩を得することができました。ただ必ずそう進むとは限らず,先手はどうしても2五に桂馬を跳ねたいので,単に☗3四龍としたのだと思います。☖4四銀に☗2五桂と跳ねました。

ここから☖3三銀と取って☗同桂成☖同角とするのは後手としては仕方がない手順です。後手の銀得から桂得になりました。

第2図で☗7五歩と突いて☖7六桂と打たせたのが,後手が挽回する契機になったように思います。第2図は平凡に☗2四銀と打ってかなり厳しいようにみえるのですが,それではだめだったのでしょうか。

加藤三段が勝って挑戦者に。倉敷藤花戦三番勝負には初出場。第一局は来月1日に指される予定です。

近藤がいいたいのは,自分の失点を回避することを目指すことに関しては,経験値で劣るので,直感すなわち第三種の認識cognitio tertii generisがあまり有効ではないということです。つまり,自分が得点を獲得することを目指すことと,ほかのプレイヤーが得点を獲得することを阻止することとを単純に比較して,前者の場合には直感が有効で後者の場合には直感が無効だといっているのではありません。前者の場合でも,経験値がそれほど高くない場合には直感はあまり有効ではないので,理論的な考察を基にして打つべきですし,後者の場合にも,もしも一定の経験値さえあるならば,直感に基づいて打った方がよいという場合も出てくるでしょう。近藤はそのように明言しているわけではありませんが,近藤のいわんとしている主旨を汲み取るなら,そのような結論になる筈ですし,それを近藤が否定するということもないと思います。なお,この経験値が意味するところは,すでにいったように,それについて考えた経験値というのを意味すると思われます。約束したようにそのことは後で詳しく説明しますが,ここで僕がいっていることの理解の上でも注意しておいてください。

失点を回避するときに,直感があまり有効ではないということは,必ずしも直感は無効であるということを意味するわけではありません。僕が示したように,情報非共有型のゲームという性質を麻雀はもっているために,そのための第二種の認識cognitio secundi generisが蓄積されにくいというのは事実ですが,別の種類の第二種の認識の蓄積によって,直感すなわち第三種の認識が働くということはあるからです。近藤自身がいっているように,ある一打について,それが理論の一打であるか直感の一打であるかを決定することは無意味なのですが,失点を回避する場合にも確かに直感が働くことがあるということを,近藤は著書の中で説明しています。なので経験値が意味するところよりも先に,こちらの方を検討していきます。

麻雀というゲームは統一されたルールがないということは最初にいっておきました。しかし著書で触れられているゲームのすべてに共通しているルールがあります。まずそのことを説明しなければなりません。