1月17日にラフレさいたま(さいたま市)で開催された第14回日本脳神経外科救急学会に参加し、ランチョンセミナーで講演をしてきました。

講演名は「重症くも膜下出血におけるICPモニタリングの有用性」です。

めずらしくモニタリングという慣れないテーマのため緊張しましたが、実際の使用法や注意点についてやさしく解説しました。

くも膜下出血の中でも重症例では、動脈瘤治療後の頭蓋内圧管理が非常に重要です。

頭蓋骨というのは限られたスペースなので、出血などによる圧上昇があるレベルをこえると代償できなくなります。

そうすると意識レベルが低下し、脳が圧迫されて変形して「脳ヘルニア」という状態になります。

こうなるともう救命できません。

ですから限界に達する前に、頭の圧力を下げる治療をしなくてはならないのです。

この頭蓋内圧の管理ですが、従来から頭の中の圧力(頭蓋内圧)を測るセンサーが使われてきました。

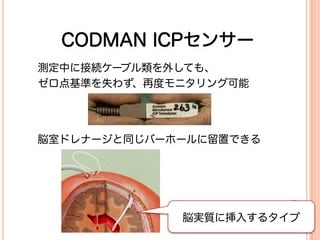

市販されているいくつかのセンサーの中で、我々は細くて数値が安定しているコドマン社の頭蓋内圧センサーを使ってきました。

頭蓋内圧は頭部外傷ではよくモニターされ、日本神経外傷学会のガイドラインにもその基準が明確に記載されています。

私たちもこのガイドラインに従って頭部外傷を治療していますが、「重症の脳血管障害にも使えるのではないか?」と考え、使い始めました。

これが非常にいい。

患者さんが重症で全身麻酔管理をしていても、ベッドサイドのモニターに頭蓋内圧がリアルタイムで表示されるので、その数値をもとに緻密な管理ができるのです。

私たちは重症くも膜下出血の患者さんにこのモニターを使うことで非常に良い治療結果を得ていたため、今回ランチョンセミナーを依頼されたのです。最重症のグレード5でも歩いて退院できた人が何人もいるのです。その結果には、かなり自信を持って発表しました。

ただ電気がついてみると驚きです。この学会、それほど大きくはなくランチョンセミナーの出席もそう多くないだろうと踏んでいました。

しかし今回は脳卒中の初期診療に関する講習が行われたこともあり、脳外科の重鎮の先生方が大勢参加されていて、しかもランチョンセミナーが一カ所しかなかったため、多くの有名な先生方に私の稚拙な講演をお聞かせすることになってしまっていたのです。偉い先生たちに入門者向けのお話をしてしまいました。

もっと準備しておけば良かったかな(^^;)。(汗)

ところで、私たちは「頭蓋骨」を「ずがいこつ」と読みますが、関東では「とうがいこつ」と呼ぶそうです。

ですから「ずがいないあつ」ではなく、「とうがいないあつ」と言うそうです。

こんなことも地域の違いですね。

講演名は「重症くも膜下出血におけるICPモニタリングの有用性」です。

めずらしくモニタリングという慣れないテーマのため緊張しましたが、実際の使用法や注意点についてやさしく解説しました。

くも膜下出血の中でも重症例では、動脈瘤治療後の頭蓋内圧管理が非常に重要です。

頭蓋骨というのは限られたスペースなので、出血などによる圧上昇があるレベルをこえると代償できなくなります。

そうすると意識レベルが低下し、脳が圧迫されて変形して「脳ヘルニア」という状態になります。

こうなるともう救命できません。

ですから限界に達する前に、頭の圧力を下げる治療をしなくてはならないのです。

この頭蓋内圧の管理ですが、従来から頭の中の圧力(頭蓋内圧)を測るセンサーが使われてきました。

市販されているいくつかのセンサーの中で、我々は細くて数値が安定しているコドマン社の頭蓋内圧センサーを使ってきました。

頭蓋内圧は頭部外傷ではよくモニターされ、日本神経外傷学会のガイドラインにもその基準が明確に記載されています。

私たちもこのガイドラインに従って頭部外傷を治療していますが、「重症の脳血管障害にも使えるのではないか?」と考え、使い始めました。

これが非常にいい。

患者さんが重症で全身麻酔管理をしていても、ベッドサイドのモニターに頭蓋内圧がリアルタイムで表示されるので、その数値をもとに緻密な管理ができるのです。

私たちは重症くも膜下出血の患者さんにこのモニターを使うことで非常に良い治療結果を得ていたため、今回ランチョンセミナーを依頼されたのです。最重症のグレード5でも歩いて退院できた人が何人もいるのです。その結果には、かなり自信を持って発表しました。

ただ電気がついてみると驚きです。この学会、それほど大きくはなくランチョンセミナーの出席もそう多くないだろうと踏んでいました。

しかし今回は脳卒中の初期診療に関する講習が行われたこともあり、脳外科の重鎮の先生方が大勢参加されていて、しかもランチョンセミナーが一カ所しかなかったため、多くの有名な先生方に私の稚拙な講演をお聞かせすることになってしまっていたのです。偉い先生たちに入門者向けのお話をしてしまいました。

もっと準備しておけば良かったかな(^^;)。(汗)

ところで、私たちは「頭蓋骨」を「ずがいこつ」と読みますが、関東では「とうがいこつ」と呼ぶそうです。

ですから「ずがいないあつ」ではなく、「とうがいないあつ」と言うそうです。

こんなことも地域の違いですね。