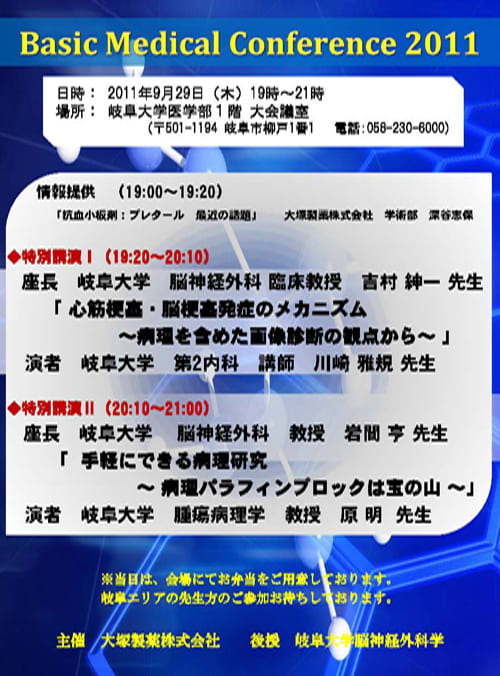

昨日Basic Medical Conference 2011を開催しました。

演者は循環器内科の川崎雅規先生と腫瘍病理学の原 明先生です。

川崎先生には、頚動脈プラークの画像診断や臨床研究の解析について指導して頂いています。先生は新しい超音波検査法であるIB-IVUSの開発者として世界的に有名な先生です。この検査機器は冠動脈のプラークを血管内超音波で解析し、その性状を色分けして表示するものです。YD社と共同開発され、現在はテルモ株式会社に引き継がれ、IB-IVUS「VISIWAVE」として市販されています。

数年前に当科の山田清文先生が頚動脈の超音波解析を行っていたことで共同研究が始まりました。私たちの手に入れたデータが川崎先生の手にかかると、魔法のようにアカデミックな論文として生まれ変わり、何度も海外の著名な雑誌に掲載されてきました。昨日は動脈硬化症のメカニズムから最新の画像診断、そして治療との関連について極めて明快にご講演いただきました。先生と共同研究が出来ることは私たちにとって本当に幸運です。

原先生は私達脳神経外科の先輩です。先生は大学院生として第一病理(現在の腫瘍病理学教室)で勉強され、そこで病理のご経験をつまれたことをきっかけに、脳外科専門医取得後に転向され、現在は教授に就任されています。

昨日のご講演では大学院生のころに病理学教室にあった病理標本台帳をいつも見ていて、そこから気づいたことを次々に仕事にされたというエピソードをご紹介いただきました。例えば動物モデルで証明されている遅発性神経細胞死という現象が「ヒトにも起きているかもしれない」とお考えになり、一時的に脳虚血を呈した方の病理標本をチェックしたところ30年間の記録でそういった患者さんが2名あり、調べたところ小脳の細胞にやはりそういった変化が起きていたということでした。

「パラフィンブロックは宝の山」なので、永久保存が可能な病理標本がたくさんあるので何か発想があればいつもで相談してくださいということでした。私は「何か目的を持って物事を見ること」、つまり前述のエピソードのように「こういう変化が起きているかもしれない」という前向きな探究心こそが良い研究をするきっかけなのだということを学びました。

私たちが普段お世話になっている2名の先生のご講演で、昨日は多くの聴衆でにぎわいました。最近は日本の医療界は大学病院でさえ臨床に傾きがちです。予算も以前ほど潤沢ではありません。しかし、日本が先進医療を維持発展させるためには、一歩先を見ること、そして難治疾患の治療法開発や治療や検査法を改善しようとする努力が必須です。そのためには、現状の解析と新たな試みが必要で、それこそが医学研究なのではないかと思います。医学生をはじめ若手の先生にはぜひとも先進医療の担い手になってほしいと思います。昨日の講演会がそういったきっかけになればと願っています。

昨日の講演会にご協力いただいた大塚製薬はじめ、関係者の皆さんに心から感謝申し上げます。

演者は循環器内科の川崎雅規先生と腫瘍病理学の原 明先生です。

川崎先生には、頚動脈プラークの画像診断や臨床研究の解析について指導して頂いています。先生は新しい超音波検査法であるIB-IVUSの開発者として世界的に有名な先生です。この検査機器は冠動脈のプラークを血管内超音波で解析し、その性状を色分けして表示するものです。YD社と共同開発され、現在はテルモ株式会社に引き継がれ、IB-IVUS「VISIWAVE」として市販されています。

数年前に当科の山田清文先生が頚動脈の超音波解析を行っていたことで共同研究が始まりました。私たちの手に入れたデータが川崎先生の手にかかると、魔法のようにアカデミックな論文として生まれ変わり、何度も海外の著名な雑誌に掲載されてきました。昨日は動脈硬化症のメカニズムから最新の画像診断、そして治療との関連について極めて明快にご講演いただきました。先生と共同研究が出来ることは私たちにとって本当に幸運です。

原先生は私達脳神経外科の先輩です。先生は大学院生として第一病理(現在の腫瘍病理学教室)で勉強され、そこで病理のご経験をつまれたことをきっかけに、脳外科専門医取得後に転向され、現在は教授に就任されています。

昨日のご講演では大学院生のころに病理学教室にあった病理標本台帳をいつも見ていて、そこから気づいたことを次々に仕事にされたというエピソードをご紹介いただきました。例えば動物モデルで証明されている遅発性神経細胞死という現象が「ヒトにも起きているかもしれない」とお考えになり、一時的に脳虚血を呈した方の病理標本をチェックしたところ30年間の記録でそういった患者さんが2名あり、調べたところ小脳の細胞にやはりそういった変化が起きていたということでした。

「パラフィンブロックは宝の山」なので、永久保存が可能な病理標本がたくさんあるので何か発想があればいつもで相談してくださいということでした。私は「何か目的を持って物事を見ること」、つまり前述のエピソードのように「こういう変化が起きているかもしれない」という前向きな探究心こそが良い研究をするきっかけなのだということを学びました。

私たちが普段お世話になっている2名の先生のご講演で、昨日は多くの聴衆でにぎわいました。最近は日本の医療界は大学病院でさえ臨床に傾きがちです。予算も以前ほど潤沢ではありません。しかし、日本が先進医療を維持発展させるためには、一歩先を見ること、そして難治疾患の治療法開発や治療や検査法を改善しようとする努力が必須です。そのためには、現状の解析と新たな試みが必要で、それこそが医学研究なのではないかと思います。医学生をはじめ若手の先生にはぜひとも先進医療の担い手になってほしいと思います。昨日の講演会がそういったきっかけになればと願っています。

昨日の講演会にご協力いただいた大塚製薬はじめ、関係者の皆さんに心から感謝申し上げます。