前回は、管を動脈に入れる方法を紹介しました。ではその後、どうやって血管内で管を進めていくのでしょうか?

ツルツルしたワイヤーを管の中に入れて、それをガイドにして進めていくのです。

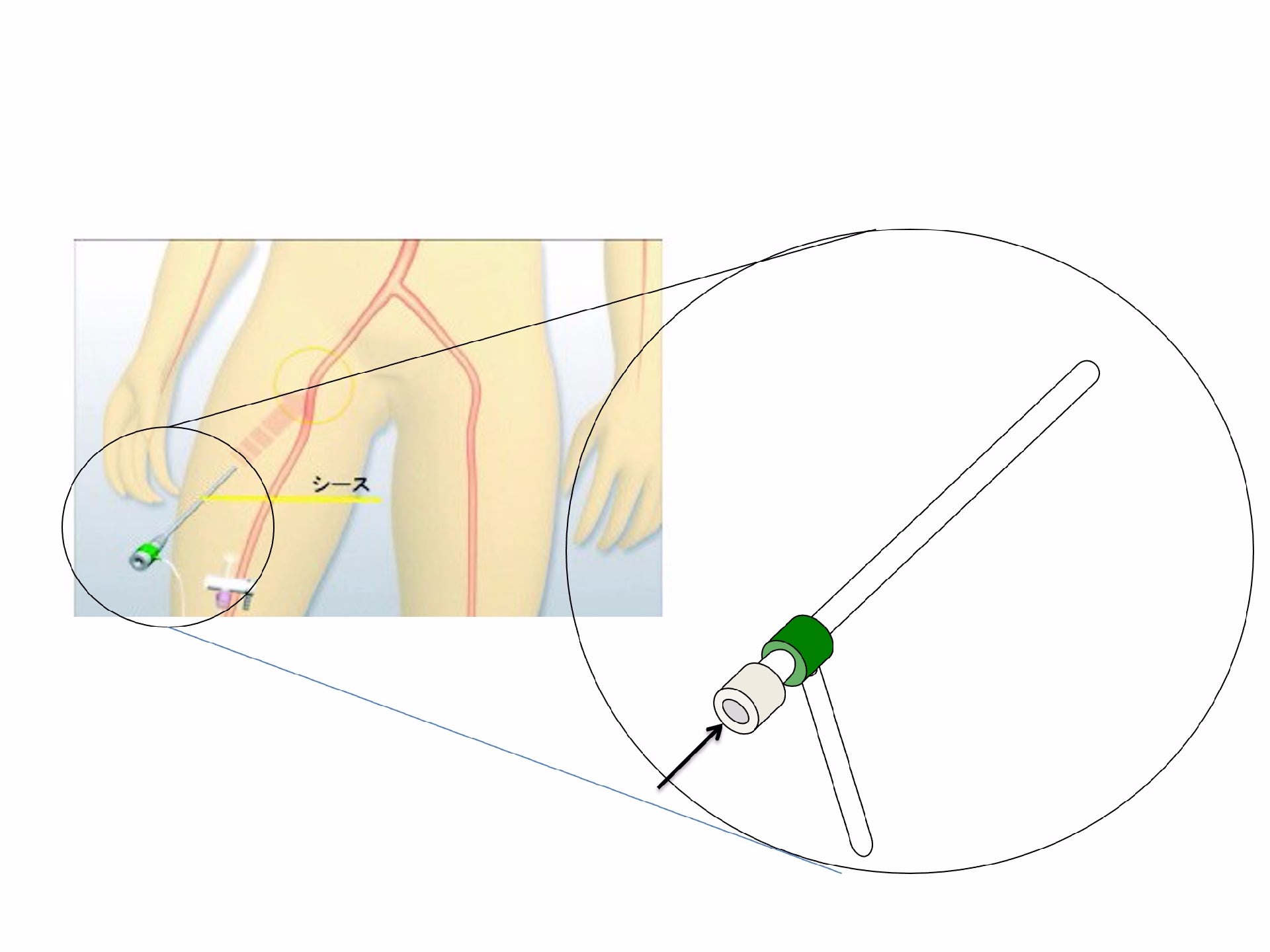

まず足の付け根の動脈から大動脈の中に進みます(図a)。

そしてワイヤーをクルクルと回しながら慎重に先行させ、それに沿わせて管を進めます。

「動脈の中でワイヤーや管を動かすなんて痛そう!」と思われるかもしれません。しかし、実は管を入れても全く痛くないのです。

カテーテルやワイヤーは表面が親水性ポリマー加工されていますから、水に濡らすとヌルヌルとしています。

しかも動脈よりもずっと細いので、血管の中に管が浮いたような状態で進められるのです。

さて、大動脈は胸のあたりで弓のように曲がっています(赤矢印)。ここを大動脈弓部(きゅうぶ)と呼びます。

そして、この曲がった部分から脳に向かう血管が何本か分かれています(図b)。

そのうち、左右の頚動脈(けいどうみゃく)にカテーテルを誘導するとします。

ワイヤーを頚動脈に入れて、それに沿わせて管をさらに進めます。

血管内治療を行うためには太めの管を使いますが、その場合には太い管の中に細めのカテーテルとワイヤーを入れて、3段重ねにして使用します(図a)。

段差が少ない方が血管に引っかからず、壁を傷つけにくいからです。

この太めの管のことを親カテーテルと呼びますが、これを頚動脈に誘導できたら、治療の第一段階が完了です。

ツルツルしたワイヤーを管の中に入れて、それをガイドにして進めていくのです。

まず足の付け根の動脈から大動脈の中に進みます(図a)。

そしてワイヤーをクルクルと回しながら慎重に先行させ、それに沿わせて管を進めます。

「動脈の中でワイヤーや管を動かすなんて痛そう!」と思われるかもしれません。しかし、実は管を入れても全く痛くないのです。

カテーテルやワイヤーは表面が親水性ポリマー加工されていますから、水に濡らすとヌルヌルとしています。

しかも動脈よりもずっと細いので、血管の中に管が浮いたような状態で進められるのです。

さて、大動脈は胸のあたりで弓のように曲がっています(赤矢印)。ここを大動脈弓部(きゅうぶ)と呼びます。

そして、この曲がった部分から脳に向かう血管が何本か分かれています(図b)。

そのうち、左右の頚動脈(けいどうみゃく)にカテーテルを誘導するとします。

ワイヤーを頚動脈に入れて、それに沿わせて管をさらに進めます。

血管内治療を行うためには太めの管を使いますが、その場合には太い管の中に細めのカテーテルとワイヤーを入れて、3段重ねにして使用します(図a)。

段差が少ない方が血管に引っかからず、壁を傷つけにくいからです。

この太めの管のことを親カテーテルと呼びますが、これを頚動脈に誘導できたら、治療の第一段階が完了です。