2013年10月12日 千葉県

佐倉城址 100名城

千葉県佐倉市城内町

佐倉城は、戦国時代中頃の天文年間(1532年から1552年)に千葉氏の一族である鹿島幹胤(かしまもとたね)が鹿島台に築いたといわれる中世城郭を原型として、江戸時代初期の慶長15年(1610年)に佐倉に封ぜられた土井利勝によって翌慶長16年(1611年)から元和2年(1616年)までの間に築造された平山城です。

-----

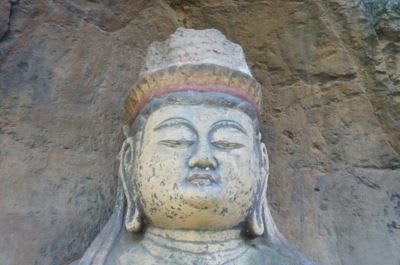

古園石仏大日如来像(複製):本物は大分県臼杵市深田にあり、磨崖仏で国宝

-----

▲曲輪だろうか?

▲椎木曲輪(侍屋敷)

-----

馬出空濠

城門前に築いて人馬の出入りを敵に知られないようにした土手を馬出しといいます。この馬出し空濠は、明治初期から連隊を造営するために埋め立てられていましたが、昭和46年の発掘調査によって長さや深さなどが確認され、復元されました。復元に当たっては当時の深さよりも若干浅くなっています。千葉の公園ガイドより

-----

姥が池

昔、この池のまわりで家老の娘をおもりしていた姥(うば)が、あやまって娘を池に落として沈めてしまい、困り果てて自分も身を投げたということからこのような名がついたそうです。千葉の公園ガイドより

-----

▲堀田正睦公像

開国の父とよばれた堀田正睦(1810~1864)公は、佐倉藩に西洋の学問を奨励し、幕末期の老中として、動乱の日本を開国に導いた佐倉藩主として知られています。 佐倉市ホームページより

▲空堀

▲本丸跡

▲二の門(?)跡

▲城南堤

cosmophantom