先月、秋田市内の青い「方面及び方向」の案内標識(108系)についてまとめた。その中で、現行仕様に改正されて間もない頃に設置された、秋田市道の交差点を取り上げた。

交差点4方向すべてに設置されており、案内する地名に応じた「絵」が添えられていた。ピクトグラムと言うよりも絵、イラスト。

アップ後、泉ななかまど通り、生鮮市場から新国道方向へ向かう西進向きの標識を改めて見たら、

あれ?

あれ?

もともとの色味の違いなのか、30年以上経ったためか、青というより水色だったはずなのに、これは濃くて光沢もあるような…

裏面もピカピカ

裏面もピカピカ

支柱はそのまま、標識の板だけ新しくなっている!?

この向きの標識は、遠目に見ることは多いものの、下を通ることはほとんどなくて、うっかりしていた。

Googleマップストリートビューで確認すると、2018年7月から2020年8月の間に替わっている。

そう言われれば、標識の右下か左下が、車の接触のためか少し折れ曲がってしまった案内標識を見た記憶がある。ここかどうかは覚えておらず、2018年のストリートビューではそうなっていないけれど。

支柱がそのままなことからしても、標識が壊されたため、交換したのではないだろうか。

新しい標識

新しい標識

元の標識にかなり忠実に作り直されている。

以前の記事の通り、現在の標識と比べると文字のサイズが大きいが、それも踏襲している。

細かい違いでは、四隅がオリジナルでは直角になっているのに対し、これはアールが付いているようだ(板自体の形状ではなく、板の外周の細い白線に対して)。

そして、絵。「大町」のビルは、以前と枠の縦横比は変わったようだが、絵は変わらず。一方で「土崎」の船は変わっている。

(再掲)以前の船

(再掲)以前の船

交換後の船

交換後の船

以前(=北進、東進向きは今も)は、斜め下から見上げたような、波紋付きの船だったが、新しいのはピクトグラムっぽい真横から見て簡略化した船。

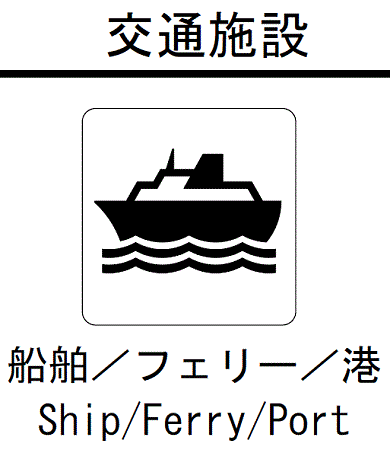

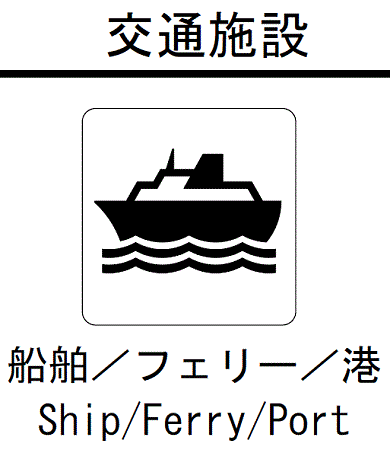

前回の通り、案内標識にピクトグラムを表示する場合、国土交通省では「道路標識設置基準」において「表示するピクトグラムは、表示する公共施設等の性質、種類等が容易に識別できるもの(当該公共施設等が日本工業規格 Z8210 に定められているときは、これに適合するもの)でなければならない。」としている。

実は、昔のそのJIS規格では、↑新しい標識で示されたそのものだった。

その後、途中で改定され、2019年7月20日時点(たぶん現在も)ではこれ↓

国土交通省資料より

国土交通省資料より

波が加わった。

波があろうかなかろうが、ここにこれを表示するのは、適切とは言えないだろう。

ピクトグラムは「船舶/フェリー/港」に対応するものであって、「土崎」を意味するものではなく、すなわち表示している文字と一致していないのだから。

だけど、土崎にはフェリーターミナルもあるから、あながち不適切とも言い切れない。

ビルの絵は再現できたのに、船が再現できないこともなかろう。秋田市としては国交省の基準が頭にあって、それを守ろうと、拡大解釈(拡張解釈? 類推解釈?)したのか。

あとは、11月の最後の記事で取り上げた、前の標識で案内していた地名が、次の標識で消えてしまうような、運転者が迷ってしまう、前後の案内標識との一貫性のなさ。

この方向もその典型であったが、このタイミングで標識を新調したのならば、地名を再検討できたのではないか。

(再掲)ここの1つ手前、県道233号生鮮市場手前

(再掲)ここの1つ手前、県道233号生鮮市場手前

(再掲)ここの1つ先、新国道に入る「新川向」交差点手前

(再掲)ここの1つ先、新国道に入る「新川向」交差点手前

直進方向に「八橋」と「県道56号」を書き加えれば、一貫性のある案内が成立できていたのに。

以前の標識を原状復帰させるべく踏襲してしまったのだろうか。「原状復帰」を厳密に行ったのだろうが、ここでも拡大解釈すれば地名を書き加えることは可能ではないのだろうか。

ピクトグラムと地名で相反する対応となったが、どちらもそれぞれ“お役所仕事(悪い意味では使いたくないけれど、ここでは使いたい)”なのでしょうか。

交差点4方向すべてに設置されており、案内する地名に応じた「絵」が添えられていた。ピクトグラムと言うよりも絵、イラスト。

アップ後、泉ななかまど通り、生鮮市場から新国道方向へ向かう西進向きの標識を改めて見たら、

あれ?

あれ?もともとの色味の違いなのか、30年以上経ったためか、青というより水色だったはずなのに、これは濃くて光沢もあるような…

裏面もピカピカ

裏面もピカピカ支柱はそのまま、標識の板だけ新しくなっている!?

この向きの標識は、遠目に見ることは多いものの、下を通ることはほとんどなくて、うっかりしていた。

Googleマップストリートビューで確認すると、2018年7月から2020年8月の間に替わっている。

そう言われれば、標識の右下か左下が、車の接触のためか少し折れ曲がってしまった案内標識を見た記憶がある。ここかどうかは覚えておらず、2018年のストリートビューではそうなっていないけれど。

支柱がそのままなことからしても、標識が壊されたため、交換したのではないだろうか。

新しい標識

新しい標識元の標識にかなり忠実に作り直されている。

以前の記事の通り、現在の標識と比べると文字のサイズが大きいが、それも踏襲している。

細かい違いでは、四隅がオリジナルでは直角になっているのに対し、これはアールが付いているようだ(板自体の形状ではなく、板の外周の細い白線に対して)。

そして、絵。「大町」のビルは、以前と枠の縦横比は変わったようだが、絵は変わらず。一方で「土崎」の船は変わっている。

(再掲)以前の船

(再掲)以前の船 交換後の船

交換後の船以前(=北進、東進向きは今も)は、斜め下から見上げたような、波紋付きの船だったが、新しいのはピクトグラムっぽい真横から見て簡略化した船。

前回の通り、案内標識にピクトグラムを表示する場合、国土交通省では「道路標識設置基準」において「表示するピクトグラムは、表示する公共施設等の性質、種類等が容易に識別できるもの(当該公共施設等が日本工業規格 Z8210 に定められているときは、これに適合するもの)でなければならない。」としている。

実は、昔のそのJIS規格では、↑新しい標識で示されたそのものだった。

その後、途中で改定され、2019年7月20日時点(たぶん現在も)ではこれ↓

国土交通省資料より

国土交通省資料より波が加わった。

波があろうかなかろうが、ここにこれを表示するのは、適切とは言えないだろう。

ピクトグラムは「船舶/フェリー/港」に対応するものであって、「土崎」を意味するものではなく、すなわち表示している文字と一致していないのだから。

だけど、土崎にはフェリーターミナルもあるから、あながち不適切とも言い切れない。

ビルの絵は再現できたのに、船が再現できないこともなかろう。秋田市としては国交省の基準が頭にあって、それを守ろうと、拡大解釈(拡張解釈? 類推解釈?)したのか。

あとは、11月の最後の記事で取り上げた、前の標識で案内していた地名が、次の標識で消えてしまうような、運転者が迷ってしまう、前後の案内標識との一貫性のなさ。

この方向もその典型であったが、このタイミングで標識を新調したのならば、地名を再検討できたのではないか。

(再掲)ここの1つ手前、県道233号生鮮市場手前

(再掲)ここの1つ手前、県道233号生鮮市場手前 (再掲)ここの1つ先、新国道に入る「新川向」交差点手前

(再掲)ここの1つ先、新国道に入る「新川向」交差点手前直進方向に「八橋」と「県道56号」を書き加えれば、一貫性のある案内が成立できていたのに。

以前の標識を原状復帰させるべく踏襲してしまったのだろうか。「原状復帰」を厳密に行ったのだろうが、ここでも拡大解釈すれば地名を書き加えることは可能ではないのだろうか。

ピクトグラムと地名で相反する対応となったが、どちらもそれぞれ“お役所仕事(悪い意味では使いたくないけれど、ここでは使いたい)”なのでしょうか。