乗り物の磁気カードやICカードの乗車券の導入により、消えていくであろう紙の乗車券。

中でも、定期券ほど利用しないけれど、利用機会が多い人向けに「回数券」というものがある。

鉄道では、区間を定めてその11回分を10回分の値段(0.91割引)で発売、3か月間有効といったものが多い。

路線バスでは、区間に関わらず金券として使えるものを有効期間なしで発売しているところが多い。【4日補足・割引率は下記の通り、さまざま。】支払い時に、運賃分をもぎって支払う。【4日追記】バスの回数券は、区間と期間の制限がないことから、使い勝手はいい。同一区間を週5回往復する場合の割引率は、一般定期券と比べても遜色ないことも少なくないはず。

秋田や弘前のバスでは、紙の回数券がまだまだ現役。

秋田市のバスは、以前取り上げた(地色変更、発売所)ように、かつては市営バスと中央交通で共通利用できたものが、中央交通に全面移管された現在もそのまま残っている。

0.91割引の「普通回数乗車券」のほか、割引率が2割を越える「買物回数券」、「通学回数券」がラインナップされているのが特徴。

どの回数券も、10円から100円の券を組み合わせて、それぞれの割引率に合わせて綴った(普通1100円分、買物1400円分、通学1300円分)ものを1000円で発売する「セット券」がある。

普通券には、200円券も含めた3300円分を3000円で売るセット券もある。

さらに、普通券には、100円から200円まで10円刻みで、同一額の券11枚綴りを10枚分の値段(例えば170円×11枚で1700円)で売る「単券」もある。

3000円セットや単券は、バス会社窓口や委託店舗でしか購入できないが、1000円の各種セット券はバスの車内でも購入できる。

※以下、(かつての秋田市交通局と)秋田中央交通の回数券のことを「秋田の回数券」と表記します。実際には、それ以外のバス会社では、異なる回数券が存在します。また、不正防止のため、写真には赤い線を入れました。

一方、弘南バスには、買物券や通学券に相当する回数券はなく、普通券のみ。だと思っていた(←実はそうではなかった。末尾にて)。

詳細はホームページにも出ていないが、秋田で言う「単券」に相当するものと「セット券」が存在する。

セット券については、バスの車内放送でも紹介され、「お求めはバスが停まっている時に乗務員へどうぞ」と(音声合成化前?)言っていた。

でも、秋田と比べると、車内で購入する人はおろか、支払いに使っている人もかなり少ない印象がする。

弘南バスに乗って20年以上経つが、車内で回数券を買っている場面は2回しか見ていないはず。乗車回数が違うので比較できないが、秋田では10回乗れば1回は買う場面に遭遇している感じかな。

弘南バスで回数券の利用が少ないのは、割引率が渋いということと、「車内でも買え、自分の支払額合わせて切り取って使いやすいはずのセット券が、実際にはちょっと使いづらい」ことが原因の気がする。

実は僕自身も、初めて弘南バスの回数券を買ったのは、10年ほど前だった。

秋田の回数券を見慣れた者としては、びっくりした。

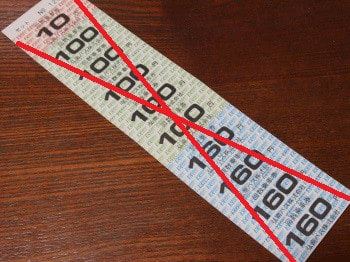

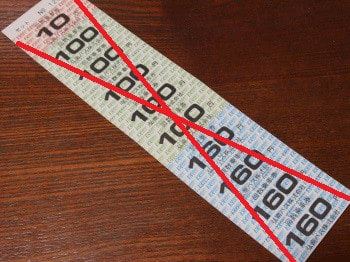

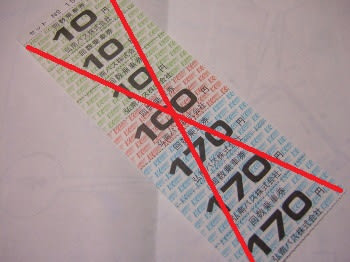

2009年に購入したセット回数券

2009年に購入したセット回数券

第一印象は、長い!

あとは、これだけ?=表紙がないの?

そして構成を見ると、使いづらそう…

秋田の回数券は、同じ金額の券片×5片で1つの「ページ」となり、金額が違う何ページか組み合わせて、糊付けして、「表紙」「裏表紙」がついた「冊子」になった構成。

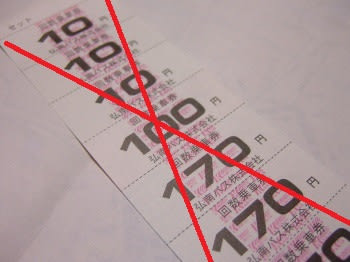

一方、弘南バスの回数券は、ぺらっとした1枚もので表紙がない。上部に発行番号と思われる数字が記された短い紙片が付いている以外は、全部回数券本体。長さは21センチ。

両社とも、各券片にはミシン目が入っている。

窓口で購入すると、21センチの長いままそのまま渡されるので、特に戸惑う。車内では、半分程度に折って渡すようだ。

秋田の回数券からすれば斬新だけど、考えてみれば、JR東日本の窓口販売分の普通回数券も、1995年頃まではこんな形だった。駅名や有効期間をその都度、ハンコで押していた。それを思えば、これも回数券のひとつのスタンダードなのかも。

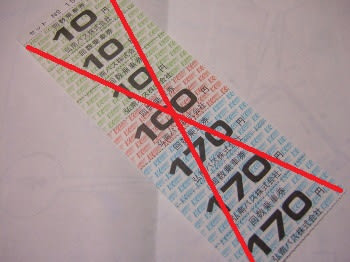

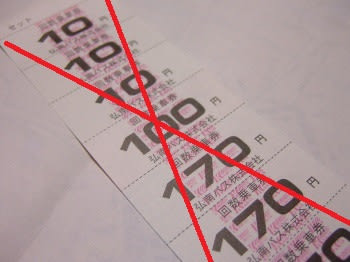

さて、現在、弘南バスのセット回数券を買うと、渡されるものがこちら。

170円券3枚を使用済みです

170円券3枚を使用済みです

どちらも発売額は1000円なのに、2009年のセット券と現在で、券片の構成が違っている。2種が並行して売られている(選べる)わけではない。内訳は、

2009年 160円券×4枚、100円券×5枚、10円券×1枚。計10枚・1150円分。

2018年 170円券×6枚、100円券×1枚、10円券×3枚。計10枚・1150円分。

13.1%割引となり、9.1%引きの単券よりは少し得になる。

2009年と今で、金額の大きい券片の額が変わっている。160円と170円。これはその時の初乗り運賃の額。どちらも券片の合計は10枚。

ということで、弘南バスのセット回数券は、9.1%引きにこだわらず、その時の初乗り額の券片を入れ、余りをそれ以外の券片で調整して、全部で10券片になるようにしている。ということらしい。

11券片以上(9券片以下も)にすることは、製造上できないかもしれないから、150円以前や今後の値上がり時には、10枚は維持して、合計1150円・13.1%割引以外になることもあるのではないだろうか。

割引率がわずかにいいのはうれしい。また、初乗り区間をよく利用する人には、それなりに使いやすい。

だけど、中途半端で使いづらくもある。1枚しかない券片なんて、いつ使えばいいのか悩む。

当然、硬貨との併用は必須【4日補足・その分、割引率は下がってしまう】。特に現在は170円券が基準だから計算しづらいし、小銭が増えると両替~支払い/確認が手間取る。例えば260円を支払うには170円券+90円、じゃあ380円だと…等々、払う客も確認する運転士も手間で面倒だ。

表紙の印刷や製本にもコストがかかる(ただし秋田の回数券では、高速バスの宣伝が入っているし、市営バス時代には外部企業の広告を入れる場合もあった)し、ゴミにもなる(リサイクルしましょう)。

弘南バス方式では、その問題はないという利点はある。

両社の回数券を手にすると、紙の厚さが違うのがはっきり分かる。

比べると秋田のほうが薄く、弘南バスは厚い。ちょうどコピー用紙より、やや薄いのとやや厚いくらいか。

冊子型の秋田では1枚が厚いとかさばるし、弘南バスのでは薄すぎると扱いづらいのだろう。

各券面は、弘南バスは、裏表で色が違う。

さらに表面は金額ごとに、色が違う「K<<<」ロゴの地紋(ローマ字でなく日本語で「弘南バス」)。

色は水色、茶色、緑色。160円時代も170円時代も、この3色は変わらないが、10円券と100円券の色が入れ替わっている。一方、160円券も170円券も変わらず水色。

乗客や運転士にしてみれば、ちょっと紛らわしいけれど、後で精算する時に区別するのだろうか。

裏面は、中央部に帯状に紫色のロゴ

裏面は、中央部に帯状に紫色のロゴ

秋田の回数券では、かつては発行者で地紋の柄・色を分けており、移管後2008年からは普通・買物・通学の種類で色を分けている。金額は、数字の書体を変えて分かりやすくしている。

券片1枚のサイズ。

これまで、秋田のよりも弘南バスのほうが少し大きく感じていた。ところが今回、並べてみたら…

まったく同一サイズ!

まったく同一サイズ!

縦2センチ×横5センチだった(キリがいいからいざという時(?)定規代わりになる)。

数字のバランスのせいか、全体が長いことに目を奪われるのか、錯覚だった。

なお、弘南バスの上部のナンバリング部分の長さは1センチ。

今回の記事を書くにあたって、ネットで調べてみると、弘南バスには単券の回数券も発券できる自動券売機があるらしい。少なくとも青森空港と弘前バスターミナルにあり、地紋の入った感熱紙が出てくるようだ。ミシン目は入るのだろうけど、そういう芸当ができる券売機もあるのか…

弘前バスターミナルの券売機の存在は知っていたけれど、乗車券・往復券専用かと思いこんで見過ごしていた。

また、青森空港で販売しているということで、空港リムジンバスでも回数券で支払いができるようだ(秋田中央交通では、その旨を告知してはいるが、券売機で回数券は買えない上、無割引の乗車券を乗車前に買うようにも勧めていて、どこか矛盾している)。

券売機で購入できる単券回数券は、10円刻み全種類というわけではないが、100円(10円券)から5400円(540円券)まで設定されているようだ。

さらに、「学生(13枚綴り)」も何種類か設定されている。なんと弘南バスにも、秋田で言う通学回数券が存在するらしい。割引率も同じ。

弘前の学生でも、このことを知る人は少ないかもしれない。窓口でも販売しているんだろうか?

バスをお得に利用してもらえるのだから、弘南バスさんには、もっと積極的にPRしていただきたい。

あと、秋田でも回数券の券売機があってもいいのではないでしょうか。

【2019年4月8日追記】2018年末に弘前バスターミナルへ行ってみたら、券売機が更新されていた。

以前は物理的な押しボタン式だったのが、新しいのはタッチパネル式。回数券の対応や青森空港のがどうなっているか等、詳細は不明。

【2023年1月21日追記】ICカード導入により、回数券廃止決定。

2023年2月25日にICカード「MegoICa(メゴイカ)」導入・回数券発売終了。

回数券は2024年3月31日まで使用でき、2025年3月31日まで払い戻しを行う。

中でも、定期券ほど利用しないけれど、利用機会が多い人向けに「回数券」というものがある。

鉄道では、区間を定めてその11回分を10回分の値段(0.91割引)で発売、3か月間有効といったものが多い。

路線バスでは、区間に関わらず金券として使えるものを有効期間なしで発売しているところが多い。【4日補足・割引率は下記の通り、さまざま。】支払い時に、運賃分をもぎって支払う。【4日追記】バスの回数券は、区間と期間の制限がないことから、使い勝手はいい。同一区間を週5回往復する場合の割引率は、一般定期券と比べても遜色ないことも少なくないはず。

秋田や弘前のバスでは、紙の回数券がまだまだ現役。

秋田市のバスは、以前取り上げた(地色変更、発売所)ように、かつては市営バスと中央交通で共通利用できたものが、中央交通に全面移管された現在もそのまま残っている。

0.91割引の「普通回数乗車券」のほか、割引率が2割を越える「買物回数券」、「通学回数券」がラインナップされているのが特徴。

どの回数券も、10円から100円の券を組み合わせて、それぞれの割引率に合わせて綴った(普通1100円分、買物1400円分、通学1300円分)ものを1000円で発売する「セット券」がある。

普通券には、200円券も含めた3300円分を3000円で売るセット券もある。

さらに、普通券には、100円から200円まで10円刻みで、同一額の券11枚綴りを10枚分の値段(例えば170円×11枚で1700円)で売る「単券」もある。

3000円セットや単券は、バス会社窓口や委託店舗でしか購入できないが、1000円の各種セット券はバスの車内でも購入できる。

※以下、(かつての秋田市交通局と)秋田中央交通の回数券のことを「秋田の回数券」と表記します。実際には、それ以外のバス会社では、異なる回数券が存在します。また、不正防止のため、写真には赤い線を入れました。

一方、弘南バスには、買物券や通学券に相当する回数券はなく、普通券のみ。だと思っていた(←実はそうではなかった。末尾にて)。

詳細はホームページにも出ていないが、秋田で言う「単券」に相当するものと「セット券」が存在する。

セット券については、バスの車内放送でも紹介され、「お求めはバスが停まっている時に乗務員へどうぞ」と(音声合成化前?)言っていた。

でも、秋田と比べると、車内で購入する人はおろか、支払いに使っている人もかなり少ない印象がする。

弘南バスに乗って20年以上経つが、車内で回数券を買っている場面は2回しか見ていないはず。乗車回数が違うので比較できないが、秋田では10回乗れば1回は買う場面に遭遇している感じかな。

弘南バスで回数券の利用が少ないのは、割引率が渋いということと、「車内でも買え、自分の支払額合わせて切り取って使いやすいはずのセット券が、実際にはちょっと使いづらい」ことが原因の気がする。

実は僕自身も、初めて弘南バスの回数券を買ったのは、10年ほど前だった。

秋田の回数券を見慣れた者としては、びっくりした。

2009年に購入したセット回数券

2009年に購入したセット回数券第一印象は、長い!

あとは、これだけ?=表紙がないの?

そして構成を見ると、使いづらそう…

秋田の回数券は、同じ金額の券片×5片で1つの「ページ」となり、金額が違う何ページか組み合わせて、糊付けして、「表紙」「裏表紙」がついた「冊子」になった構成。

一方、弘南バスの回数券は、ぺらっとした1枚もので表紙がない。上部に発行番号と思われる数字が記された短い紙片が付いている以外は、全部回数券本体。長さは21センチ。

両社とも、各券片にはミシン目が入っている。

窓口で購入すると、21センチの長いままそのまま渡されるので、特に戸惑う。車内では、半分程度に折って渡すようだ。

秋田の回数券からすれば斬新だけど、考えてみれば、JR東日本の窓口販売分の普通回数券も、1995年頃まではこんな形だった。駅名や有効期間をその都度、ハンコで押していた。それを思えば、これも回数券のひとつのスタンダードなのかも。

さて、現在、弘南バスのセット回数券を買うと、渡されるものがこちら。

170円券3枚を使用済みです

170円券3枚を使用済みですどちらも発売額は1000円なのに、2009年のセット券と現在で、券片の構成が違っている。2種が並行して売られている(選べる)わけではない。内訳は、

2009年 160円券×4枚、100円券×5枚、10円券×1枚。計10枚・1150円分。

2018年 170円券×6枚、100円券×1枚、10円券×3枚。計10枚・1150円分。

13.1%割引となり、9.1%引きの単券よりは少し得になる。

2009年と今で、金額の大きい券片の額が変わっている。160円と170円。これはその時の初乗り運賃の額。どちらも券片の合計は10枚。

ということで、弘南バスのセット回数券は、9.1%引きにこだわらず、その時の初乗り額の券片を入れ、余りをそれ以外の券片で調整して、全部で10券片になるようにしている。ということらしい。

11券片以上(9券片以下も)にすることは、製造上できないかもしれないから、150円以前や今後の値上がり時には、10枚は維持して、合計1150円・13.1%割引以外になることもあるのではないだろうか。

割引率がわずかにいいのはうれしい。また、初乗り区間をよく利用する人には、それなりに使いやすい。

だけど、中途半端で使いづらくもある。1枚しかない券片なんて、いつ使えばいいのか悩む。

当然、硬貨との併用は必須【4日補足・その分、割引率は下がってしまう】。特に現在は170円券が基準だから計算しづらいし、小銭が増えると両替~支払い/確認が手間取る。例えば260円を支払うには170円券+90円、じゃあ380円だと…等々、払う客も確認する運転士も手間で面倒だ。

表紙の印刷や製本にもコストがかかる(ただし秋田の回数券では、高速バスの宣伝が入っているし、市営バス時代には外部企業の広告を入れる場合もあった)し、ゴミにもなる(リサイクルしましょう)。

弘南バス方式では、その問題はないという利点はある。

両社の回数券を手にすると、紙の厚さが違うのがはっきり分かる。

比べると秋田のほうが薄く、弘南バスは厚い。ちょうどコピー用紙より、やや薄いのとやや厚いくらいか。

冊子型の秋田では1枚が厚いとかさばるし、弘南バスのでは薄すぎると扱いづらいのだろう。

各券面は、弘南バスは、裏表で色が違う。

さらに表面は金額ごとに、色が違う「K<<<」ロゴの地紋(ローマ字でなく日本語で「弘南バス」)。

色は水色、茶色、緑色。160円時代も170円時代も、この3色は変わらないが、10円券と100円券の色が入れ替わっている。一方、160円券も170円券も変わらず水色。

乗客や運転士にしてみれば、ちょっと紛らわしいけれど、後で精算する時に区別するのだろうか。

裏面は、中央部に帯状に紫色のロゴ

裏面は、中央部に帯状に紫色のロゴ秋田の回数券では、かつては発行者で地紋の柄・色を分けており、移管後2008年からは普通・買物・通学の種類で色を分けている。金額は、数字の書体を変えて分かりやすくしている。

券片1枚のサイズ。

これまで、秋田のよりも弘南バスのほうが少し大きく感じていた。ところが今回、並べてみたら…

まったく同一サイズ!

まったく同一サイズ!縦2センチ×横5センチだった(キリがいいからいざという時(?)定規代わりになる)。

数字のバランスのせいか、全体が長いことに目を奪われるのか、錯覚だった。

なお、弘南バスの上部のナンバリング部分の長さは1センチ。

今回の記事を書くにあたって、ネットで調べてみると、弘南バスには単券の回数券も発券できる自動券売機があるらしい。少なくとも青森空港と弘前バスターミナルにあり、地紋の入った感熱紙が出てくるようだ。ミシン目は入るのだろうけど、そういう芸当ができる券売機もあるのか…

弘前バスターミナルの券売機の存在は知っていたけれど、乗車券・往復券専用かと思いこんで見過ごしていた。

また、青森空港で販売しているということで、空港リムジンバスでも回数券で支払いができるようだ(秋田中央交通では、その旨を告知してはいるが、券売機で回数券は買えない上、無割引の乗車券を乗車前に買うようにも勧めていて、どこか矛盾している)。

券売機で購入できる単券回数券は、10円刻み全種類というわけではないが、100円(10円券)から5400円(540円券)まで設定されているようだ。

さらに、「学生(13枚綴り)」も何種類か設定されている。なんと弘南バスにも、秋田で言う通学回数券が存在するらしい。割引率も同じ。

弘前の学生でも、このことを知る人は少ないかもしれない。窓口でも販売しているんだろうか?

バスをお得に利用してもらえるのだから、弘南バスさんには、もっと積極的にPRしていただきたい。

あと、秋田でも回数券の券売機があってもいいのではないでしょうか。

【2019年4月8日追記】2018年末に弘前バスターミナルへ行ってみたら、券売機が更新されていた。

以前は物理的な押しボタン式だったのが、新しいのはタッチパネル式。回数券の対応や青森空港のがどうなっているか等、詳細は不明。

【2023年1月21日追記】ICカード導入により、回数券廃止決定。

2023年2月25日にICカード「MegoICa(メゴイカ)」導入・回数券発売終了。

回数券は2024年3月31日まで使用でき、2025年3月31日まで払い戻しを行う。