今回はやや鉄道模型から脱線した題材かもしれませんが(汗)

「夢を持ち続けてきた。これからも持ち続けたいと思っている。夢は実現する物である。しかしそれには時間がかかる」

10年程前に故人となられたオーディオ評論家の長岡鉄男氏の言葉です。これは私の座右の銘の一つでもあります。

70年代後半頃から20世紀の終わり頃にかけて独特の視点からオーディオ・ヴィジュアルを評価するのみならず自ら読者のオーディオルームを訪問して実地に立ったアドバイスを加えたりスピーカーユニットを自作してクオリティの追求も怠らなかったという点で趣味人として学ぶ所の多い方でした。

さて、この方の生前のライフワークの一つに「方舟」という呼び名のホームシアター専用ハウスの建設がありました。当時のVA技術(たしか液晶テレビが14インチで50万~100万円した時代です)を最大限に駆使し且つ普遍的な意味での高画質・高音質を追求した建物をわが物として作り込むというのは当時のAVファンの憧れと睡涎の的でした。

そのプロセスはその後「長岡鉄男のスーパーAV」という一冊の本に纏められており、今も私の手元にあります。

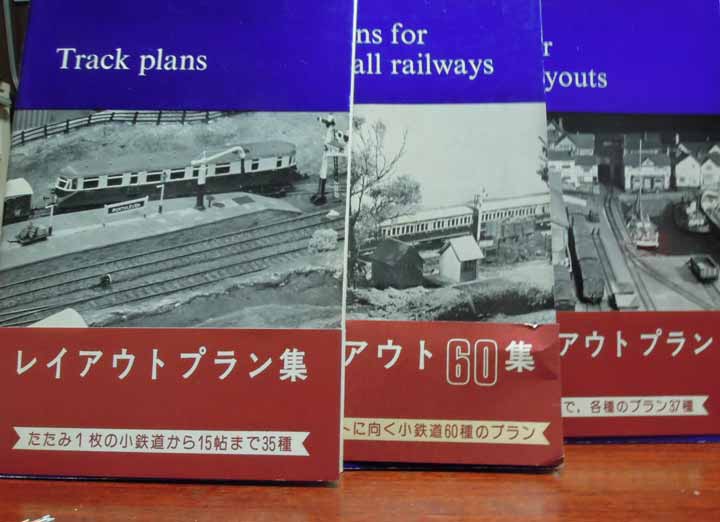

ここまで書くと昨日までのブログとの関連が見えてくると思いますが、この辺りの過程は「我100万長者なりせば」に出てくる理想のレイアウトハウスをホームシアターに置き換えて考えると、それを実現させたという意味で「夢は決して夢ではない」という事を教えてくれます。

見た所ですが本書に出てくる「方舟」はミキストの理想のレイアウトハウスとそれほど大きさに差がない様です。

つまり理想のレイアウトハウスも現実にやろうと思えばできない事ではない。しかもレイアウトの場合ホームシアターに比べて遮音・遮光・音の反射等に神経質になる必要が少ない分よりハードルは低い訳です。

手元の「スーパー~」を最近読み返してみたのですが、本書で楽しめるのは「理想のホームシアターを作る」と言う一点に向かって間取りを始めとするプランニングから建物の基礎を作り形を構築し、シアタールームにふさわしい映像と音響システムを組みたてて行く過程がトラブルや失敗談を交えながら具体的に示されている事です。

こういうのを見ると理想のレイアウト(ルーム・ハウス?)に向かって(もちろん「私なりの」ですが)「いつかは自分も」という思いが新たになります。正に初夢にはふさわしい題材の本ではあります。

(そして毎年暮れには挫折感で満たされるw)

流石に「体育館並みのスペース」というのは無理でしょうが(汗)

ここ2年くらい折に触れて10年程前に物故されたオーディオ評論家の長岡鉄男氏の著作を最近読み返す事があります。

オーディオに詳しい方ならご存知の向きも多いと思いますが長岡氏は自作スピーカーの記事から始まって、理想のリスニング環境の構築やVA(AV=オーディオビジュアルの呼称に対して「あくまでも画が主で音が従」という考え方からVAという呼称を使っておられました)の構築において実地に基づいた地に足の着いた理論とユーモアあふれる随筆などで一時代を築いた方です。

中でも理想のVA環境構築のために専用のVAシアターハウス、通称「方舟」を建築されたことでもその筋には有名な方でした。

オーディオ評論ばかりではなく趣味人のひとつの行き方としても私がリスペクトする方の一人です。

これらの著作を買ったのは時期的に鉄道模型の趣味の中断中でしたがその後のレイアウト作りやプランニングに於いて長岡氏の本の無意識に影響を受けている気がします。

あらゆる本で長岡氏が述べておられる事に「正攻法の重要さ」があります。ここで言う正攻法を私なりに解釈するならば「シンプルに・ローコストに・周囲の過剰な情報よりも自分の感性を最優先すること」と捉えています。

正攻法によらない小手先の処理は「欠点を欠点でカバーする結果となる」としているくだりはオーディオに限らずあらゆる事にも言える名言と思います。

これをレイアウトにあてはめるならば例えば、線路配置。

普通なら畳1枚以上のスペースがあれば側線バンバン、ポイントびしばしと行く所ですが、私の場合は基本的に分岐のない単純なエンドレスです。

これをオーディオの配線にあてはめると良質の信号を確実に送るために「コード(線路)は太く短く、信号劣化の原因となる接点(ポイント)は最小限に」と言うポリシーとつながります。

実際、私のメインレイアウトはカーブの径の変更などはあるにせよ7年近く同じ線路配置で楽しめています。

これは風景の差し替えやアップデートにプライオリティを置いているからなのですが、それでも運転自体はシンプルでありながら結構楽しめてしまうという要素があります。

ですがそれにした所で確実な通電を保証したエンドレス、メンテナンスが比較的容易な構造も大きくものを言っていると思います。

ただし、影響を感じるのはそこまでで、それ以外のすべてが長岡氏の言う所の「欠点を欠点でカバーしようとする」状態になっているのですが(汗)

いくら複雑な線路配置を実現しても運転のたびに接触不良や通電停止を繰り返す(これはポイントが増えるほど顕著になります)上にパワーパックから離れるほど電気が弱まってしまうのでは運転の頻度が低下し、早々と解体の憂き目を見てしまうのは目に見えています。

クラブのモジュールレイアウトでは一周40メートルのエンドレスですがそれでもフィーダーを複数介して確実な通電を確保しているのが現状です。

これも分岐が増えたりするとどうなるか。

これが何を意味するかというと「レイアウトも作ることそれ自体を目的とする場合を別にして、できるだけ長く運転を楽しむためには確実な通電をいつでも確保できるトラックプランが必須でありその為には単純なエンドレスの方が結局は有利」という結論になります。

それと、傑作と言われる大レイアウトで「一人で操作しきれるものが殆どない(何人かのオペレータがいないと100%性能を引き出せない)」と言う現実もあります。

オーディオと鉄道模型を全く同列に語るのは危険ではありますがどちらも電気・信号を扱う物なのでその点では共通している原則と言えると思います。

件の『方舟』にしたところでVAハウスとしての「入れ物」として理想の条件を得るためにさまざまな工夫を凝らして建てられているようですがその中のシステム自体は、高級モデルや自作のかなり大型のスピーカーが入っているとはいえ実にシンプルな構成となっており「単純かつ正攻法のやり方で最大の効果(この場合は音質・画質)」を上げる事をポリシーとされているようです。

このシンプルさは先日紹介した16番の組み立て式レイアウトのトラックプランや日本において傑作とされるレイアウトの設計の発想にごく近いものを感じます。

おそらく、レイアウトが大型化すればするほど上記の原則は生きてくるのではないでしょうか。

今回は我ながら強引な展開でした(大汗)

現在参加中です。気に入ったり参考になったらクリックをお願いします。