12月22日(日)。

古民家おおいわ結の里で「お餅つき」が行われました。

私は午前中、大岩農産物直売所の当番。

そして大岩では、奈良県指定史跡にも指定されている「石神古墳」の整備作業(竹林の整備)が行われ、景観を損ねている竹を伐採し、運び出しを行いました。

作業には地元、大岩の皆さんはもちろん、大淀町文化財調査会、大淀町古文書文化研究会、おおよどチャレンジ体験農業塾、NPO法人おおいわ結の里の有志の皆さんなど、多くの方がお集まりになられました。

お楽しみのお餅つきは、

昔ながらの、石臼と、杵を使ってのお餅つき。

こうした光景も段々と減りつつあります。

そんな懐かしいお餅つきを楽しみ、つきたてのお餅を味わいながら、整備作業に関わって下さった地域内外の皆さんと交流を深めました。

整備作業に関わって下さった皆さん

ありがとうございました。

お疲れ様でした。

12月15日(日)

おおよどチャレンジ!体験農業塾の作業を行いました。

まずは、夏野菜の片付け。

昨年は11月に片付けた夏野菜。

今年は歴史的酷暑と暑い秋の影響で、

11月でもまだまだ実をつけていました。

今日はようやく、片付けです。

片付けているとピーマン類がまだ実っていて、こちらも収穫。

今期最後の夏野菜です。

その後、冬野菜の収穫。

大根、スティックブロッコリー、白菜、水菜などの冬野菜を収穫しました。

この日は、冬本番の寒さ。

大岩から望む吉野の山々も、雪化粧していました。

寒い中、お疲れ様でした。

ありがとうございました。

****************************************

◆◆ブログランキングに参加中◆◆

~クリックして下さればありがたいです↓~

にほんブログ村 野菜ソムリエ

にほんブログ村 半農生活

さて、吉野町にある多目的スペース「吉野ゲートウェイ」で、

今、ひそかに流行っているのが「天田みかん」。

私も先日購入しました。

味わいは、甘味と酸味のバランスがめちゃバツグン。

甘みも酸味も濃厚ですが、甘味がまろやかで、酸味がキリっとしています。

で、写真に注目してください。

表面がツヤツヤで、ハリのある見た目。

そして、果肉もふっくらしています。

「天田みかん」は、和歌山県御坊市の天田地区で作られている、知る人ぞ知るみかん。

私が、インターネットで調べた情報では、

今や、たった数件しか作られていない、

幻のミカンだそうです。

そして、このみかん。

ただ美味しいだけではありません。

とある「物語」があるのです。

その「物語」。

SNSのお友達から教わりました。

以下にご紹介します。

ちょっと長くなります。

天田地区は、山の土質、昼夜の気温差、斜面の向き、日照時間。

更には海からの適度な潮風が吹く、

おいしいみかん栽培には非常に適している地域だそうです。

更に、

おいしいみかんが採れるように、

この地域ならではの栽培方法として、

木と1本1本対話しながらお世話し、

コンパクトでカッチリした木に仕立てることで、

木を鍛えさせているそうです。

ところが天田地区も例外なく高齢化で、

しかも生産者は、たった数件。

天田みかんが、自然消滅するかもしれない…。

危機感を持った吉野ゲートウェイのオーナーさんが、放置されているみかん山を整備して、今年の2月から、みかん栽培に挑戦することに。

毎週、天田地区に足を運び、みかん栽培がスタート。

ところが待っていたのは、

巨大化したウルシ、つつじ、ツタなどの雑木。

しかも、みかんの木は太陽が大の好物。

日が当たらないと枯れてしまいます。

とにかく、みかんの木を覆っている雑木を伐採し、

太陽が当たらず枯れた枝を切り取り、元気な枝だけを残して、

肥料を与えて、消毒して、草刈りなどの世話の日々。

みかん畑の周りも笹や雑木が伸び放題。

そのまま放っておくと、病気や害虫の発生源になるため、こちらも整備。

更に、イノシシが出没。

枝を折ったり、実を食べたり、畑を掘ったり・・・。

予想以上の、数えきれないほどの困難。

今年は実はならないかと思われたそうですが、

みかん農家さんに助けてもらいながら、お世話をした結果、実がなったそうです。

そんな物語の天田みかん。

吉野に上陸。

コタツで温まる吉野の皆さんの口を満たしています。

プロの農家さんのみかんの方が、もっと味が濃厚でおいしかったとのことですが、私が味わった限り、まったく遜色ない味です。

やがて、天田みかんの味を知った方々から、

なんとか残したいという動きが始まろうとしているそうです。

私自身、天田みかんの産地には足を運んだことがないですが、

吉野ゲートウェイのオーナーさんは、来年も世話をし、

一人でも多くの方に味を知ってもらい、

守っていきたいとおっしゃってます。

私自身も、

天田みかんの

濃厚な味わい、

まろやかな甘味、

キリっとした酸味から、

色々考えさせられましたし、

何らかの形で天田みかんの保全につながってくれたらと

思い、不躾かもしれないですが、駄文をつづりました。

一度、天田みかんの産地に足を運びたいですね。

****************************************

◆◆ブログランキングに参加中◆◆

~クリックして下さればありがたいです↓~

にほんブログ村 野菜ソムリエ

にほんブログ村 半農生活

今、ひそかに流行っているのが「天田みかん」。

私も先日購入しました。

味わいは、甘味と酸味のバランスがめちゃバツグン。

甘みも酸味も濃厚ですが、甘味がまろやかで、酸味がキリっとしています。

で、写真に注目してください。

表面がツヤツヤで、ハリのある見た目。

そして、果肉もふっくらしています。

「天田みかん」は、和歌山県御坊市の天田地区で作られている、知る人ぞ知るみかん。

私が、インターネットで調べた情報では、

今や、たった数件しか作られていない、

幻のミカンだそうです。

そして、このみかん。

ただ美味しいだけではありません。

とある「物語」があるのです。

その「物語」。

SNSのお友達から教わりました。

以下にご紹介します。

ちょっと長くなります。

天田地区は、山の土質、昼夜の気温差、斜面の向き、日照時間。

更には海からの適度な潮風が吹く、

おいしいみかん栽培には非常に適している地域だそうです。

更に、

おいしいみかんが採れるように、

この地域ならではの栽培方法として、

木と1本1本対話しながらお世話し、

コンパクトでカッチリした木に仕立てることで、

木を鍛えさせているそうです。

ところが天田地区も例外なく高齢化で、

しかも生産者は、たった数件。

天田みかんが、自然消滅するかもしれない…。

危機感を持った吉野ゲートウェイのオーナーさんが、放置されているみかん山を整備して、今年の2月から、みかん栽培に挑戦することに。

毎週、天田地区に足を運び、みかん栽培がスタート。

ところが待っていたのは、

巨大化したウルシ、つつじ、ツタなどの雑木。

しかも、みかんの木は太陽が大の好物。

日が当たらないと枯れてしまいます。

とにかく、みかんの木を覆っている雑木を伐採し、

太陽が当たらず枯れた枝を切り取り、元気な枝だけを残して、

肥料を与えて、消毒して、草刈りなどの世話の日々。

みかん畑の周りも笹や雑木が伸び放題。

そのまま放っておくと、病気や害虫の発生源になるため、こちらも整備。

更に、イノシシが出没。

枝を折ったり、実を食べたり、畑を掘ったり・・・。

予想以上の、数えきれないほどの困難。

今年は実はならないかと思われたそうですが、

みかん農家さんに助けてもらいながら、お世話をした結果、実がなったそうです。

そんな物語の天田みかん。

吉野に上陸。

コタツで温まる吉野の皆さんの口を満たしています。

プロの農家さんのみかんの方が、もっと味が濃厚でおいしかったとのことですが、私が味わった限り、まったく遜色ない味です。

やがて、天田みかんの味を知った方々から、

なんとか残したいという動きが始まろうとしているそうです。

私自身、天田みかんの産地には足を運んだことがないですが、

吉野ゲートウェイのオーナーさんは、来年も世話をし、

一人でも多くの方に味を知ってもらい、

守っていきたいとおっしゃってます。

私自身も、

天田みかんの

濃厚な味わい、

まろやかな甘味、

キリっとした酸味から、

色々考えさせられましたし、

何らかの形で天田みかんの保全につながってくれたらと

思い、不躾かもしれないですが、駄文をつづりました。

一度、天田みかんの産地に足を運びたいですね。

****************************************

◆◆ブログランキングに参加中◆◆

~クリックして下さればありがたいです↓~

にほんブログ村 野菜ソムリエ

にほんブログ村 半農生活

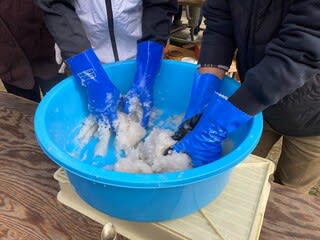

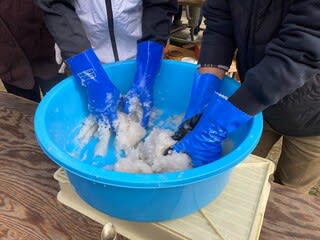

12月8日(日)

おおよどチャレンジ!体験農業塾で、

コンニャク作り体験を行いました。

コンニャク芋を、アクの強い芽の部分を切り落として、

小さく切って茹でたものを

皮をむいて

ペースト状に。

それをこねて、途中、凝固剤を入れて、更にこねてから型に流します。

型に流して固まってから、適当な大きさに切って茹でると、

コンニャクの完成です。

コンニャク作りは、畑の横にある農小屋で行っていたのですが、

途中、サルが畑のすぐそばに出没!

コンニャク芋が茹で上がり、皮をむくまでの作業の間に、急遽、秋ジャガイモ「アンデスレッド」を収穫することに。

幸い、塾生の皆さんの手元に行きわたることが出来ました。

数回、サルが近くに出没していましたが、作業はスムーズに進み、

コンニャクも出来上がりへ。

出来立てのコンニャクをお刺身にして味わう前に、

私、野菜ソムリエPro.宮坂が、コンニャクの栄養価や効能などについてお話させて頂きました。

そして、お待ちかねの試食。

絶品で、お箸が止まりませんでした。

また、今回は農業塾で育てたダイコンで、

煮込みやおでんなどにすると美味しい「味まるみ大根」をふろふき大根にして味わいました。

ふろふき大根は、調理師である塾生のお手製「柚子みそ」をつけて頂きました。

このおみそ、格別でした。

江戸時代の本草学者(現在の薬学者)である貝原益軒(かいばらえきけん)は、「養生訓」で、

「精魂尽きた時には大根、れんこん、こんぶ、コンニャク、こぼう(ごんぼ)を食べるとよい。」

と記され、コンニャクのデトックス効果や整腸効果などについて触れられているそうです。

今回のコンニャク作り体験では、養生訓でご紹介されていた食べ物のうち、2つを味わうことが出来ました。

朝は空が薄暗く、おおいわの里山ではあられが降ってましたが、

やがて晴天になりました。

また、塾生の皆さんには、今回急遽収穫した秋ジャガイモの他に、大根、白菜などもお持ち帰り!

皆さん、ありがとうございました。

お疲れさまでした。

****************************************

◆◆ブログランキングに参加中◆◆

~クリックして下さればありがたいです↓~

にほんブログ村 野菜ソムリエ

にほんブログ村 野菜ソムリエ

にほんブログ村 半農生活

にほんブログ村 半農生活

おおよどチャレンジ!体験農業塾で、

コンニャク作り体験を行いました。

コンニャク芋を、アクの強い芽の部分を切り落として、

小さく切って茹でたものを

皮をむいて

ペースト状に。

それをこねて、途中、凝固剤を入れて、更にこねてから型に流します。

型に流して固まってから、適当な大きさに切って茹でると、

コンニャクの完成です。

コンニャク作りは、畑の横にある農小屋で行っていたのですが、

途中、サルが畑のすぐそばに出没!

コンニャク芋が茹で上がり、皮をむくまでの作業の間に、急遽、秋ジャガイモ「アンデスレッド」を収穫することに。

幸い、塾生の皆さんの手元に行きわたることが出来ました。

数回、サルが近くに出没していましたが、作業はスムーズに進み、

コンニャクも出来上がりへ。

出来立てのコンニャクをお刺身にして味わう前に、

私、野菜ソムリエPro.宮坂が、コンニャクの栄養価や効能などについてお話させて頂きました。

そして、お待ちかねの試食。

絶品で、お箸が止まりませんでした。

また、今回は農業塾で育てたダイコンで、

煮込みやおでんなどにすると美味しい「味まるみ大根」をふろふき大根にして味わいました。

ふろふき大根は、調理師である塾生のお手製「柚子みそ」をつけて頂きました。

このおみそ、格別でした。

江戸時代の本草学者(現在の薬学者)である貝原益軒(かいばらえきけん)は、「養生訓」で、

「精魂尽きた時には大根、れんこん、こんぶ、コンニャク、こぼう(ごんぼ)を食べるとよい。」

と記され、コンニャクのデトックス効果や整腸効果などについて触れられているそうです。

今回のコンニャク作り体験では、養生訓でご紹介されていた食べ物のうち、2つを味わうことが出来ました。

朝は空が薄暗く、おおいわの里山ではあられが降ってましたが、

やがて晴天になりました。

また、塾生の皆さんには、今回急遽収穫した秋ジャガイモの他に、大根、白菜などもお持ち帰り!

皆さん、ありがとうございました。

お疲れさまでした。

****************************************

◆◆ブログランキングに参加中◆◆

~クリックして下さればありがたいです↓~

前後しますが、12月1日(日)、

大淀町にあるcafe&ゲストハウス「Kurakura」にて、

ツリーハウス「燦(さん)」のお披露目会が行われました。

ツリーハウスは、近畿大学建築会学生部会建築研究会の有志で構成された「TSURiHA(ツリハ)」が建てたものです。

「吉野の人と人をつなぐ」というコンセプトをもとに、ツリーハウスを通して地域のまちづくりを行っています。

「TSURiHA(ツリハ)」についての記事はコチラをご覧ください。

https://naranoki.pref.nara.jp/magazine/know/nara_interview_tsuriha/

今回は、大淀町にツリーハウスが初登場。

ツリーハウス「燦(さん)」です。

ツリーハウスからの眺めもいいです。

お披露目会では、マルシェが行われました。

大淀町商工会女性部

おおよどSDGsプロジェクトの「梨の葛湯」も頂けました。

いちご飴も。

更には、ライブも行われました。

お会いしました皆様、ありがとうございました。

****************************************

◆◆ブログランキングに参加中◆◆

~クリックして下さればありがたいです↓~

にほんブログ村 野菜ソムリエ

にほんブログ村 半農生活