今回の旅行8/1(木)~8/3(金)の3日間である。

…投稿は8/4日、内容は8/2(土)であります。…

この旅行が企画されたのは、5/11(土)のことである。

旅行の中で訪れる予定であった佐渡金山がある。

この佐渡金山が世界遺産に登録されたのが7/27(土)のことなので、旅行申し込みの時点は思いもよらぬことだったのだ。

新幹線もフェリーも押さえた。

宿も押さえた。

レンタカーも押さえた。

うん、ラッキーである。

なんの心配もなく、まあ急遽来られる方は別として混んでも旅行自体は挙行できることが分かったからだ。

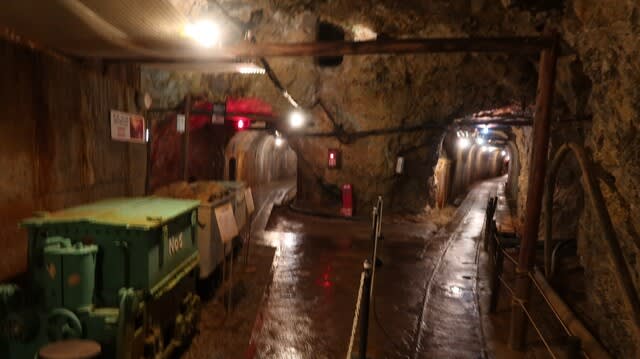

そして訪れた佐渡金山。

大立堅抗やら、割戸だとか坑内の歴史だとか博物館だとかいろいろあったのだが、ゆきたんくの中に残ったのはこれである。

かつてトロッコが通った坑内。

坑内分岐点には、2トン蓄電池式機関車や、1トン鉱車が展示されている。

当時のものを当時の様子に近い状態で見れることは非常に貴重である。

この部分一番好きだなあ。

そして金山関連で2番目に好きだったのがここである。

残念ながら、世界遺産の構成の中には入っていない。

しかし、九州は長崎の軍艦島にある炭鉱遺跡に匹敵する施設に思えた。

それは、国史跡の「北沢浮遊選鉱場跡」である。

この場所は同の製造過程で使われていた技術を金銀の採取に応用した場所である。

1ヶ月で50,000トン以上の鉱石を処理が可能で「東洋一」といわれた。→ Map

このような巨大な史跡がそのままの状態で残されていることに感動した。

地震などによる崩落の危険性を考慮した補教が行われ、公開されると良いなと思っている。

そして世界遺産の構成要素になるといいなぁ。

さて、取り上げる最後はこれ。

佐渡金山の始まりの大本である。

鉱石が見つかった露頭の部分を掘り下げた「割戸」というものだ。

暑かったの近くまでは行かなかったが、よく見える場所で冷房の効いた車から降りてサッと撮った。

実際には、よく紹介されているアングルではなくて裏側である。→ Map

さて、今日は2日目。

(8/3(木)投稿分ですが、内容は8/2(金)のものです。)

尖閣湾から攻める。

ここに尖閣湾揚島遊園というのがあって、浅瀬の海を堪能できるというものだ。

このような遊覧船には必ずお供がいる。

そうウミネコさんね。

見て、水の綺麗なこと。 ウミネコさん良い所にいるね。

うん、ここで乗る船は「透視船」と言って、ガラスでできた船底部分から海を見れるというものだ。

そう、その一部をお見せしよう。

どうでしょう。

少なくともゆきたんくは命の洗濯ができました。

もっと大きい鯛も泳いでいたのだけれど、ゆきたんくの技術では撮影できませんでした。

では、海から港への復路で。

ウミネコさんたちは別れを察してか、エビセンが足りないと言っているのかは分かりません。

いよいよお別れです。

船の周囲を飛び回る。

とにかく、こんなにきれいに海か見えたことは久しぶりのことでした。

名前がなかなかのものですが、そんな物騒な所ではありません。

ぜひ一度来ていただきたいところです。

ホテルに着いた。

うん、期待しているアングルがある。

お宿の名前は「夕日と湖の宿 あおきや」である。

カタカナの「エ」のような形をしている佐渡島。

字の1角目に当たる部分が大佐渡。

3角目に当たる部分が小佐渡。

2角目は国仲というのだそうだ。

その国仲に加茂湖という湖がある。

その湖畔にホテルがあるのだ。

昨日は夕日後に宿に着いたのが18時過ぎ。

窓から見た最初の景色がこれだ。

虫が入ってくるというので、窓は開けなかった。→ Map

何て素敵なんだ。

右に大佐渡、左の小佐渡のアングルである。

今日から2泊3日の旅である。

今回の旅行ユニットはココフカである。

昨年12月の福島旅行から8か月。

待ちに待った旅行である。

ゆきたんくは初めての佐渡をリクエスト。

それが通って佐渡へ。

そして旅行申し込みは6月のココフカだった。

その後の7月27日に世界遺産への登録が決まった。

新潟駅に着き新潟港へ向かうタクシーで萬代橋を渡る。

新潟は2回訪れたが、糸魚川市と友人の結婚式の場所だったので萬代橋を見ていない。

運転手さんにお願いして、通ってもらった。

これで宿題を1つ終えた。

新潟港からフェリーで両津港に向かう。

日本海をクルーズである。

これも新鮮だ。

佐渡島が見えた。両津港も近い。

初めての景色って、とても心を新鮮な気分にしてくれる。

またもや予習は十分ではなかったが、初めて出会う物事、史跡、人にわくわくしている。

白石の千畳敷

まずは朱鷺に会いに行った。

別の投稿で語ろう。

その後は千畳敷である。

少し人工物も混ざってはいたが、普段お会いすることができない代物だったのでGood。

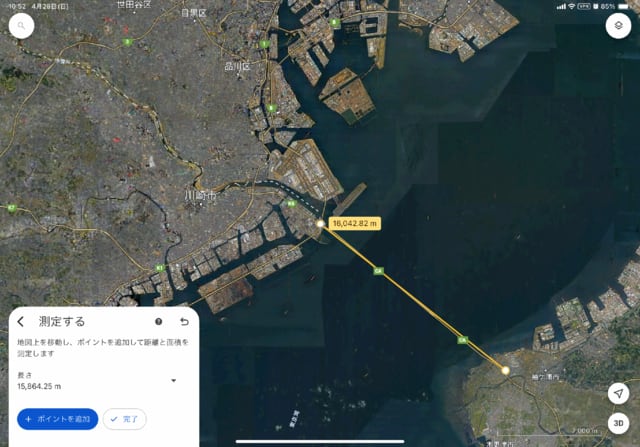

平成になってすぐにできた、東京湾アクアライン。

木更津から海沿いの道で行くと1時間50分。

橋を渡ると15分。

交通状況にもよるのだろうが、この差は大きいな。

なんてことをグーグルアースを見ながら考えていた。

うん、仕事の調べものだったのだが、こういうのは楽しいね。

東京湾アクアラインの地図

昨夏の8月のお話。

次の日のノイシュバンシュタイン城の見学のために、一泊するシュパンガウ。

そのシュパンガウの中にあるハルブレヒというミュンヘンの南西約85kmの所にある小さな町だ。

着いたので歩くことにした。

ここでは牛が旨いらしい。

ペンキで塗られた牛のモニュメントがあった。

へぇ、ドイツの牛は肉の部位が独特だな。

と一瞬思ったが、すぐにそんな馬鹿な。

これは違うと思い調べた。

肉の部位がこんな風に分かれている牛はいない。 → Map

書かれている字は「フェァ・ミルク」だと。乳牛なんだねぇ。

そういえば、周辺は農場、そしてロールベール・サイレージ(牧草ロール)がたくさんあったな。

あっ、ミルクは朝食時にいただいたな。

旨かった。

ホテルに着いた日の夕食。 → Map

このビールよりもコーラの方が高いんだよね。

先日の話の続きである。

無事に第一目的のモーツァルトの生家を見学し、ホーエンザルツブルク城塞に向かう途中のお話である。

ゆきたんくの中では、ザルツブルクと言えばモーツアルトである。

種を明かせば、それ以外は知らないに等しい。

旅に出る前にそれなりの予習をしないとという気持ちはあるのだがやはり浅いようだ。

今回はモーツアルト。

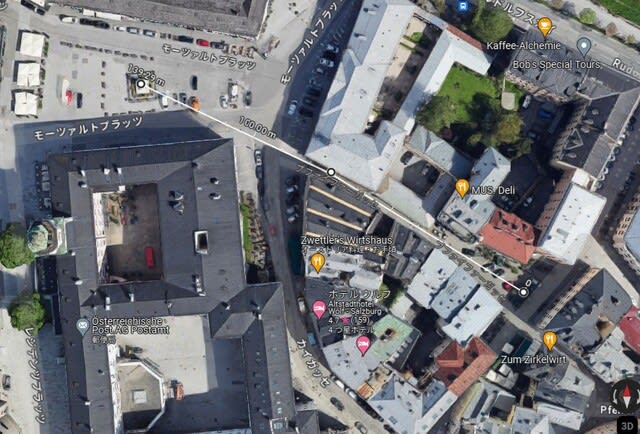

要塞に向かう途中のモーツアルト広場でモーツアルト氏とのツーショット。2023.08.14 → Map

そしてその陰で見落とすものがある。

モーツアルトの生涯最後のオペラ「魔笛」の登場人物にはパパゲーノとパパゲーナがいる。

そのパパゲーノの像が、このモーツァルト像から直線で約140mの所にあったのである。

これも旅行後の検証で見つけたのだ。

白い線が最短距離の線。左がモーツァルト像、右がパパゲーノ像。

白い線が最短距離の線。左がモーツァルト像、右がパパゲーノ像。

これも再訪時の宿題だ。

予習不足の物語である。

場所はザルツブルク。

そう、オーストリアである。

昨年、知多人のお墓参りの時に足を伸ばした。

そのザルツブルクの旧市街に行くのには、ザルツァハ川を渡らねばならない。

その川に跨る「マカルト橋」を渡っている時に女房が写真を撮ってくれていたのだ。

旅行後にその写真を検証していた。

自分の映り具合ではない。

どこ等へんかなぁ、名前はねぇみたいな感じで・・・

橋を渡っているゆきたんく。2023.08.14 → Map

橋を渡っている時の第一目的は「モーツァルトの生家」だ。

橋のフェンスには鍵がたくさんかけてある。永遠の愛が解けないようにか?

なんて適当なことを考えながら、適当に周囲の写真を撮っていたのだ。

話を戻そう。

この写真の検証をしていたのだった。

そして大変なことに気づいてしまったのだ。

写真に写っているゆきたんくの真後ろに白い建物が建っている。

ここはなんと、名指揮者であった「ヘルベルト・フォン・カラヤン氏の生家」だったのである。

生家の前には氏の銅像まであるというではないか・・・

ゆきたんくは騒いだ。

お祭りである。

それも後の・・・

再訪したら忘れずに訪れよう。

2022年12月25日。

サンティアゴ・デ・コンポステーラを歩いていた。

そう、ツアー旅行の一場面である。

場所はキリスト教三大聖地と言われる場所だ。

せっかくのその場所で、ゆきたんくが10歳の時の記憶が蘇るとは思わなかった。

幅3mにも満たない建物と建物の間に刻まれたような道を進む。

それは突如、ゆきたんくの目に飛び込んできた。

「おぉっ、タッコングだ。」

この蛸がおいしいんだよね。

ゆでだこが、金属のスタンドで写真のように見えるのだ。

このような形で蛸とのご対面は初めてであった。

うん、あのショックを思い出した。

ゆきたんくが10歳の時は、世の中は公害問題で溢れていた。

それを反映した子供向け番組があった。

「帰って来たウルトラマン」に出てきた、公害怪獣「タッコング」である。

実際には、姿自体は似ている訳ではない。

目に飛び込んできた時のデティールが「タッコング」だったのだ。

このあとレストランで蛸との闘いがあった。

蛸料理。スパイシーで旨かった。 → Map

タッコングはウルトラマンのスペシューム光線で倒された。

蛸料理との闘いは、ゆきたんくの胃袋の大勝利であった。

そう、思い出した。

えっと2022年12月にスぺインを訪ねた時のお話。

「そんなことがあるんだ。」

言葉に出して言いたくなるくらいのことが目の前で起こった。

そしてこの時、自分が乗っていたバスの写真を撮れないできごとがあったのだ。

バスを降りたのは道の駅「ラ・パーサ」

うん、まずはトイレ。急いでいた。 → Map

女房はコーヒーを買うという。

造りは何か気持ちが良い。

たくさんの物が置いてあるのだが、空間の広さが心地よい。

ヨーロッパならではなのだろうか。

言葉を自由に操れたら楽しいだろうなぁ。

金髪のお姉さんが、忙しく働いている。

うん、注文してみたい・・・

で、女房はコーヒーを買ってきた。

ゆきたんく「あら、話せるの?」

女房「身振り手振りよ。」

うん、ボディランゲージか・・・

これを一つで通じたと。

そして「そんなことがあるんだ。」である。

バスに乗るために駐車場に戻る。

我々が乗ってきたバスのとなりに大きなトラックが停まっている。

さて、かっこよいバスなので写真を撮ろうとした時のことだ。

今回はツアーなので、同行のお客は日本人なので何かあれば通じる。

これが外国語だったらば反応が遅れていただろう。

「えっ?」

「おぉ~」

「うそっ」

何があったんだ?

ゆきたんくが自分の乗ってきたバスの写真を撮れなかった原因がそこにあった。

バスの隣りにトラックが停まっていた。

その運転席におじさまが座っていたのだ。

なんと、全裸。

カメラを向けたことに対していちゃもんを付けれられたら、同行者に迷惑をかけてしまう。

しかし、なんで・・・

たまにテレビの珍事件でお目にかかるような光景だった。

アンバサ?

初めて聞いたのは飲み物の名前だったかな?

コカコーラの会社が出していたな。

随分と見ていないし、ゆきたんくの中では昭和の飲み物のように思える。

現在は全国で見ることはできないようだ(ただし、ゆきたんくの知識の範囲)。

当時はカルピスソーダのライバルみたいな話もあったかな。

何を言いたいのか。

そう、夏の旅でウィーンで泊まったホテルの名前が「ホテル・アンバサダー」だったのだ。

飲み物の名前が、海外のホテルの名前なんてどんな意味があったのか。

調べてみた。

ホテル・アンバサダーの外観。入口付近 → Map

アンバサダーとは「大使」のことだそうだ。

初めて聞いたのは「マグマ大使」だったな。

正式名称は「特命全権大使」で略して「大使」、最高級の外交使節だそうだ。

外交使節とは外国に派遣されて、外交交渉を行い、自国民を保護し、駐在国の情勢を本国に報告する国家の代表者のことだ。

まぁ、自家派遣だな。

外交交渉、うん食事のメニューだな。

自国民・・・女房か。

駐在国の情勢として、近隣の市立公園に出かけ、ヨハン・シュトラウス像やフランツ・シューベルトの像に会ってきたな。

一応大使としての役割を果たしているので、宿泊する権利は持っているのだと思う。

宿泊した部屋である。こうしてみると改めて素敵だな。

夕食時にテレビを見ていたら、富山県の雨晴(あまはらし)の話題が。

ゆきたんくは何度か行っている所である。

そこで知ったのが、雨晴駅から立山連峰が見れることだ。

絶景と言われるが、その絶景には写真でしかあったことがない。

雨晴駅の駅長さんに聞いたら、地元民でもそう見れるものではないそうだ。

これが見たい。

こんなのも見たい。

「気嵐」というのは聞くのも見るのも初めてである。

長く生きていても、触れたことのない現象には触れてみたい。

まるで、見えているのに手の届かない月のようだがこれは可能性は0ではない。

2018.02.18 ゆきたんく撮影

ココフカの旅2023。

昨年末の大男三人組の旅行である。

コロナのせいで、中断をしていたが3年ぶりに復活した。

そう、いろいろなとこへ行ったが、今回は会津へ。

旅程の中にゆきたんくがどうしても入れたかった場所があった。

「会津さざえ堂」である。

ここ、会津を訪れたのは4回目である。

1回目は、女房の知り合いが芦ノ牧温泉ホテルに勤めていた関係で招かれたこと。

2回目は、仕事。

3回目は、仕事仲間でもあり、親しい友人の親の葬儀。

そして今回。

プライベートな旅で我儘が許された初めての機会(笑)である。

1回目もプライベートだが、、、、女房優先ね😢

行きたかったのは「会津さざえ堂」

あとのお二人(先輩だからね。)の目的が白虎隊自刃の跡だったので同じ飯森山にあるからね。

見るからに不思議な建物である。2023.12.27 → Map

会津さざえ堂は寛政8年(1796)に建立された。

「円通三匝堂(えんつうさんそうどう)」が正式の名称だとのこと。

その建物の外観だけではなく、中がお参りできるようになっており一方通行の構造だと聞いていた。

この世界にも珍しい建物はぜひ訪れたいと思っていた。

うん、滑り止めのついたスロープのようだ。(上り)

入口から出口まで、このような通路である。

ゆきたんくはこの滑り止めの木に躓き転びそうになった。

足腰が衰えているのだな・・・

そう、下りにも注意してゆっくりと降りた。

つい6年前(ついと言うか・・・)に徳島県のかずら橋を走って渡った足腰はどこへ行ったんだ・・・

と思いながら、ついに来た未踏の地という感じである。

本当に自分の足で歩けるうちに、まだ行っていない所へ行ってみたい。

この会津さざえ堂が終点ではなく、新しい出発点になったような気がした。