明日は水曜日。

何の日だって?

うん、千菓進(ゆきたんくの行きつけの喫茶店)の定休日である。

千菓進のマスターに会いに行く。

元気だと嬉しくなる。

だから、今日火曜日に行くのだ。

まぁ、小腹も空いているのでね。

おやつということで、ミートソース。

ママが作ってくれたミートソースを食べながら、時たまマスターとお話をする。

コロナでなければ、たくさんお話ができるのにね。

明日は水曜日。

何の日だって?

うん、千菓進(ゆきたんくの行きつけの喫茶店)の定休日である。

千菓進のマスターに会いに行く。

元気だと嬉しくなる。

だから、今日火曜日に行くのだ。

まぁ、小腹も空いているのでね。

おやつということで、ミートソース。

ママが作ってくれたミートソースを食べながら、時たまマスターとお話をする。

コロナでなければ、たくさんお話ができるのにね。

出張だよ。

うん、それがね「成田ゆめ牧場」。

こどもが小さい時に行ったことを思い出した。

長男のおーちゃんが乳しぼりしている時に、その牛がおしっこをしたんだ。

いやぁ、すごい量ですごい勢いだったね。

おーちゃんを抱っこして牛から離し、近寄っていく次男のつっくんをのりたんが引き離していたね。

懐かしさが一杯である。

まぁ、仕事の内容は置いといて・・・

あの頃になかったもので、ゆきたんくが気に入ったものがあったんだ。

それはね「夢子ちゃん。」

しっかりおっぱいも付いている。

正体はキッチンカーで、移動式のアイスクリーム販売も行っているという。

小型の人形でもあれば買ったかなぁ。

今日の昼飯はのんびりと。

のりたんとお食事。

場所は日高屋。

熱烈中華の日高屋である。

上品にセットを頼む。

ここで年齢を感じる(笑)

巷のこういう店では、注文がタブレットというのが多い。

中華やさんで、ゆきたんくが食べたくなるのが「ゆでたまご」

まして、こういうところのは味付けのゆでたまごである。

まずね、ラーメンと餃子でしょう。

そう、王道の組み合わせね。チャーハンがないけれど・・・

タブレットで単品のゆでたまごを探すも見つからず・・・

女房はあるんじゃないのというけれど、諦めたゆきたんくである。

近頃こういうものにの対して持久力が無くなってきたように思う。

前ならば絶対に諦めなかったし、店員さんに聞いていたと思う。

大人しくなったのかね。

いや、歳を取ったんだな。

さて、今週の土曜日は何のお勉強をしようか。

小学生時代の自分が聴いたら、驚くような言葉を言って調べもののゆきたんくである。

ネットサーフィン(死語か?)をしている時に目に飛び込んできたニュース。

「一式双発高等練習機 一般公開」

の文字である。

国内現存、唯一の機体である。

秋田県の十和田湖に69年間沈んでいたために、壊されなかったのである。

その機体が生まれたのが、この立川にある立飛ホールディングズである。

その敷地内で公開されたのだ。

機種部分。

模型。

懐かしいノコギリ型の採光できる屋根。

消防法の関係で、屋内展示が許されるのが4日間ということで行ってきたのである。

この機体の乗員4名のうち助かったのは1名で、その当時の技術では湖底から引き揚げることは無理だったそうである。

待っている時間に、見た動画。

ゆきたんくは2006年8月6日に十和田湖にいた。

東北の旅を家族としていて、途中で熱中症にかかり休み休み移動していたのである。

具合が悪いのに毛馬内(けまない)に行きたいと我儘を言った。

それは、ゆきたんくに東京都の立川競技場でハンマー投げを手ほどきしてくださった「菅原武男(すがわらたけお…メキシコオリンピックでハンマー投げ4位に入賞)」さんの母校が毛馬内高等学校だったからだ。

話がずれたが、その途中で立ち寄ったのが十和田湖だった。

南岸の生出(おいで)という所だった。

生出キャンプ場があり、そこの公衆トイレにより休憩もしたのである。

湖の方に降りていく場所があった。

生出(おいで)の標柱

水はこの通り綺麗だ。

何気なく取った十和田湖北東方面の写真。

何気なく取った十和田湖北東方面の写真。

手前が中山半島で、奥に少しかすんでいるのが、御蔵半島。

動画を見ている時に、この写真の景色の場所に行ったことを思い出した。

平成24年9月に69年ぶりに引き上げらたれ飛行機のことは全く知らなかった。

ゆきたんくは引き上げ時の6年前にここにいた。

ゆきたんくが見たこの景色の中で、一式双発高等練習機は沈んでいたのである。

動画視聴の後、実際に機体に会った時に「久しぶりだね。」という感覚に浸った。

もう、感情移入の激しい男は嫌だなぁ。

昨日は暖かいものをいただき、体だけでなく心まで温まった。

で、今日はこれを紹介する。

うん、ゆきたんくの口に合うお気に入りである。

年齢を考えたら、そんなに食べてはいけないものかもしれない。

仕事帰りに小腹が空いた。

今日はそんなに冷えを感じない。

これだ!

マリトォッツォ。

若者の食い物だろうよ・・・

朝夕の冷えを感じるようになってきた。

すると水分を取らなくなってくるのだが、これは大腸に悪い。

このことは入院している時に、その病院のお医者様に教わったことだ。

それからいつも車の中には、「ミネラル麦茶」が箱で置いてある。

常温であるから飲みやすい。

このところゴクゴクッとはいかないが、おいしく飲んでいる。

ただ、飲んだ後に体が冷えを感じることがある。

そこで、今日は仕事帰りにこれをいただいた。

極旨、黒豚まん。

豚さん旨し、体も暖まった。

先日の話である。

13日ね。

いし変に楽しいと書いて「れき」、川を付けて「礫川公園(れきせんこうえん)」に行った。

礫(れき)は小石のことなので、れきせんで、小石川という地名になる。

ここにあるのが、

東京都戦没者霊苑 → Map

である。

併設している遺品展示室にも入った。

国のために、命をかけておられた方々に頭が下がる思いで接してきた。

なんでこれを子供たちに伝えないのだろうか・・・

先日の話である。

13日を今日するのね。

いし変に楽しいと書いて「れき」、川を付けて「礫川公園(れきせんこうえん)」に行った。

礫(れき)は小石のことなので、れきせんで、小石川という地名になる。

ここにあるのが、

東京都戦没者霊苑 → Map

である。

併設している遺品展示室にも入った。

国のために、命をかけておられた方々に頭が下がる思いで接してきた。

なんでこれを子供たちに伝えないのだろうか・・・

東京文京区の印刷博物館の帰り。

ジモティ松戸に戻ればほしくなる。

千菓進のチョコレートパフェ。

この頃は、年齢と余命を天秤にかけるようなところが出てきた。

年齢を考えて行動すること。

週末がいつ訪れるか分からないから楽しんでしまうこと。

で、今回は後者である。

自分の都合で、行動を決めているのだからそれが正義になる。

病気には気を付けたいが、口が欲しがるものはほしい。

うん、至福のひと時。

でもないか。

この歳になると初々しさはなくなるね。

来年度の仕事に関係のある面接に行ってきた。

今現在やっている仕事の休暇を取ってである。

順番は一番目。だからだれも来ていない。

要項に目を通しながら、呼ばれるのを待つ。

ほんの10分で終わった。

内容はね・・・

うん、有名な町中華である。

ゆきたんくの義兄の家から歩いて2分の所にある。

戦争遺跡探訪の場所から近い所だったので寄ることにした。

あっ、親戚の家から近いのではあるが義兄とは一緒には来れない。

義兄はムスリムである。

そう、前にも書いたが義姉がインドネシアの方なので豚肉はNGなのである。

だから、今日は連絡もせず寄りもせず、友人とこの町中華にきた。

名物は、チャーハン。

それもチャーシューチャーハン。

ご飯と同じくらいの量チャーシューが入っている。

丸鶴さん。 → Map

これがチャーシューチャーハン。

店に入ると、お客さんがみんなこれを食べていると言ってよいくらいである。

いただいた。

柔らかめのチャーシューが入った、しっとりとしたチャーハンである。

チャーハンスープがまた旨い。

良いスープを作っているんだね。

ラーメンも食べてみたくなった。

肝心のチャーハンは、豚肉の旨味が口いっぱいに広がり、使われている醤油の香味が花に抜けていく時の快感ときたら・・・

あっ、ごめん。食レポは苦手なんだよね。

パラパラよりも、しっとり好きのゆきたんくのお気に入りがまた一つ増えた。

えっ、そんなところがあるの。

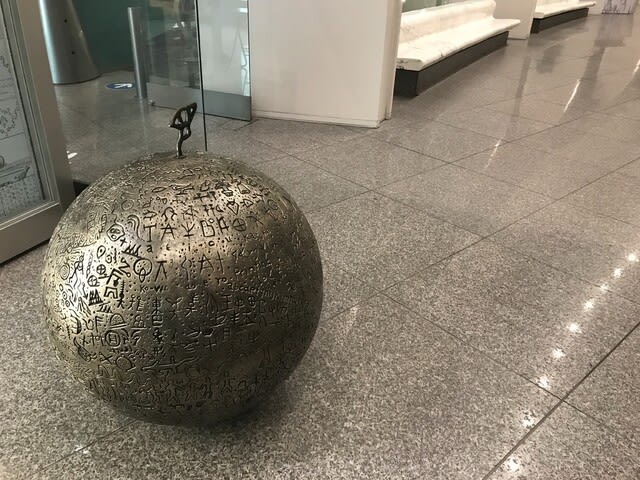

これは11月13日のお話。

「印刷博物館」なんて初めて聞いた。

凸版印刷の本社事務所となりにそれは建っていた。

入口のモニュメント

常設展示の内容の濃いこと。

あっという間に2時間が経ってしまった。

展示物一つ一つにQRコードがありそれで解説を見ることができる。

印刷の歴史、その背景。

そしてその時々の印刷機械の数々。

一度は訪れていただきたい場所である。

ゆきたんくも再訪したいと思っている。

ずっと知っていた。

会いたかった。

でも、機会を作らなかった自分がいた。

ただの煉瓦君なんだけれどね。

旧日本帝国陸軍東京砲兵工廠跡の基礎用レンガ → Map

戦争遺跡オタクとしては、押さえておきたい一品というところか。

関東大震災での被害によって閉所されるまで、66年間陸軍工廠として小銃の製造にあたった。

跡地は、球場、遊園地、競輪場などレジャー施設なり、現在の形に変遷した。

小石川後楽園も名園として残っている。

そして、跡地のレンガは後楽園球場時代はその強固さから取り除くを見合わせたそうである。

仕事が終わった。

女房のお迎えである。

そして時間に少し余裕がある。

小腹が空いている。

ざっかけない話がしたい。

そう、行き先は千菓進である。

ドライカレー、ご馳走様でした。

昨日、軍艦島の30号棟の話を書いた。

崩落が始まったのが2020年3月のことである。

もう、それから1年半経っている。

東京大学大学院の野口教授によれば、「余命は半年」だという。

島内で保存できる建物と、そうでない建物がある。

30号棟は後者の方である。

建物の近くに重機が行くことも無理な状態だという。

もう、お疲れ様と言うしかないのか。

104歳を迎えた30号棟である。

ぼくは、まだ若いかな・・・ でも崩壊が始まっております。

そう、崩壊の記事であります。 → 軍艦島30号棟崩壊