四国、香川県の高松空港到着後、ツアーバスに乗り込みまず向かったのは

特別名勝「栗林公園」。栗林は「りつりん」と読みます。

バスガイドさんのお話によると、その昔は栗の木が植えられていたとのこと。

ある日お殿様の頭の上に栗のイガが落ちてきたそうです。これに激怒したお殿様は

この栗の木を切り落とすようご命じになられたとのこと。

家来が次は何を植えましょうとと尋ねると、「しばし、待つがよかろう」とのお答え。

ここから「待つ」が「松」になったとか。 苦笑。

いただいた「しおり」によると、

「起こりは、元亀、天正の頃から当地の豪族であった佐藤氏によって、西南地区

(小普陀付近)に築庭されたのに始まるといわれ、その後、寛永年間(1625年頃)

讃岐領主 生駒高俊公によって、南湖一帯が造園され、寛永19年(1642年)入封

した松平頼重公(水戸光圀公の兄君)に引き継がれた。

明治維新に至るまで松平11代228年間にわたり、下屋敷として使用された」もの

であり「明治4年(1871年)高松藩が廃され、新政府の所有となったが、明治8年

3月16日、県立公園として一般公開され、現在に至っている。」

「国の特別名勝に指定されている庭園の中で、最大の広さをもつ栗林公園は、

松の緑濃い紫雲山を背景に6つの池と13の築山を巧みに配し、江戸時代初期の

回遊式大名庭園として、すぐれた地割り、石組みを有し、木石の雅趣に富んで

います。」と記されています。

そしてミシュラングリーンガイドで最高の三ツ星を獲得(2009年3月)

しているようです。アッパレ!

開園日は年中無休。開園時間は日の出、日没の時間にあわせ毎月変わり、

入園料は一般で大人400円、小人170円。

東門から入り、広く手入れの行き届いた園内でまず目に留まるのは、

やはり見事な松。約1400本あるそうです。

純日本風建築の商工奨励館。

総面積は約75ヘクタール、東京ドーム16個分の広さのの栗林公園を

限られた時間内で散策しなければなりません。

一行は東門からバスガイドさんのあとについて見どころの多い左側へ、

60分モデルコースでまわります。

鶴亀松(百石松)。 いきなり造形美。

110個の石を組み合わせ亀を形どった岩組の背中に鶴が舞う姿を

した黒松を配したものだそうです。

園内の松の枝ぶりには歴史を感じさせるものがあります。

途中にはこうしたお休み処もあり、甘酒やビール、軽食もあり、鯉のエサも

販売されていますよ。

梅林橋。

別名は「赤橋」

ぼたん石と見返り獅子。

まったくの自然石であり、奥の石は、ぼたんの花、右手前の石は獅子が

振り返ったような姿に似ていることからこのように名付けられているとのこと。

似ているかどうかはわかりませんが、趣きのある石ですな。

涵翠池。 美しい紫雲山を背景にしています。

掬月亭西の池、涵翠池は、翠(みどり)を涵(ひた)すという意で石組みの

素晴らしい中島の瑶島(ようとう)の木々だけでなく、背景となっている紫雲山の

自然を含めた意図で命名したもの。だそうです。

掬月亭。

歴代藩主が大茶屋と呼び最も愛した数奇屋風の建物。

手入れが行き届いています。どこから見ても絵になるのです。

掬月亭では、抹茶や煎茶、または昼食を楽しむことが可能。(昼食は予約制)

私達が散策の間にも抹茶や煎茶を楽しまれていた方がいられました。

根上がり五葉松。 スケール感があります。

天保4年(1833年)徳川11代将軍 家斉公より松平9代藩主が参勤交代の

時に拝領した盆栽を地に下ろしたものが成長したといわれているそうです。

さすが、将軍 家斉公の盆栽!!見るものをうならせる力強さあり。

古里兵衛九重塔。

初代藩主 松平頼重公の御庭焼として京都から招いた紀太兵衛重利が焼いた

塔とのこと。

ふふ・・・エサは持ってないよ。残念でした~。

ざっくりですがめぐったところで、バスに戻るまで残り時間が15分ほど、

再び東門近くに移動。遠くまでは足をのばせませんから・・・。

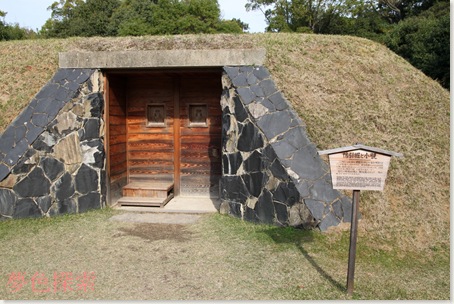

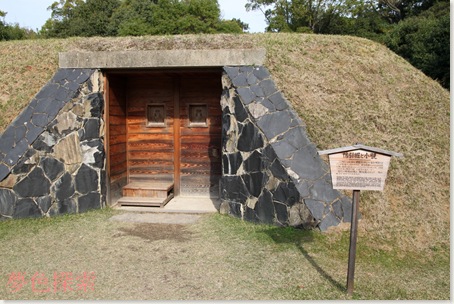

鴨引堀と小覗。

北庭は、藩主が鴨猟をする場所だったそうです。

この小さな穴から覗くのです。小覗は覗き小屋とも呼ばれ、鴨の様子をうかがう

ためのもので、この鴨場の施設は平成5年に復元。

無料入園日は1月1日 元旦と3月16日 開園記念日とのことでした。

栗林公園、季節ごとの花も紹介されており、四季折々に楽しめそうです。