睡眠の質を高めるベッドの選び方。

※Poltrona Frau Osaka (ポルトローナフラウ大阪ショールーム)

睡眠の質を大きく左右するポイントの一つが

ベッド選びです。

マットレスを高品質なものにすれば

よく眠れるようになるといった単純な話ではなくて、

ベッドを部屋に置いたときの

圧迫感や配置位置窓や壁、

天井や照明の雰囲気によっても睡眠環境は変わります。

良質な睡眠生活を送るための

ベッドの選び方や、

最適な大きさの指標、

圧迫感を感じさせないような

配置のコツなどについて。

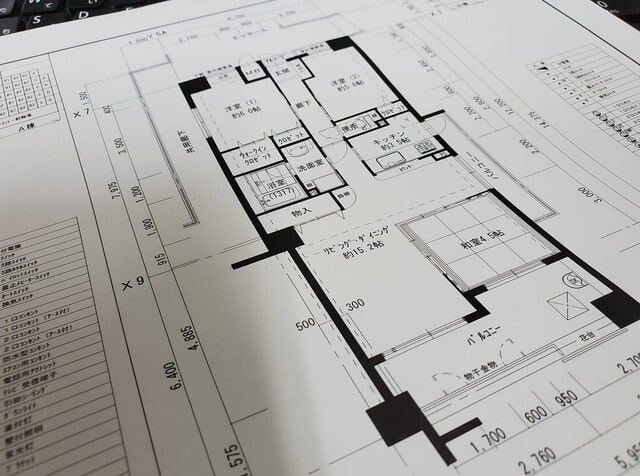

一般的なベッドのサイズは

大きく分けて6種類あります。

サイズによって変化するのは幅のみで、

長さ(寝る際の背丈方向)は

どの家具メーカーも

195cm前後で設定しています。

名称 サイズ(幅)

セミシングル 約90センチ

シングル 約100センチ

セミダブル 約120センチ

ダブル 約140センチ

クイーン 約170センチ

キング 約190センチ

メーカーによっては独自のサイズを

展開しているケースもあります。

長さが約205cmになる「ロングサイズ」や、

本来のサイズよりも

一回り幅が広い「ワイドサイズ」などもあるため、

体型にあったベッドを選択できます。

また、やまぐち建築設計室の

お問合せフィシャルフォームから

家具相談をご依頼いただければ

フルオーダー家具も含めて

ベッドに関しても

ご相談に応じさせていただきます。

マットレスの種類。

マットレスの寝心地によって、

ベッドの快適度は大きく左右されます。

マットレスの種類は

細かく分類すると無数にありますが、

大きく分けるとコイルが入っているか

入っていないかの違いです。

【コイルあり】

ボンネルコイル&ポケットコイルコイルが

入っているタイプは、

2種類あります。

コイル全体を一体化させている

「ボンネルコイルタイプ」

コイルを一つずつ個別に入れてある

「ポケットコイルタイプ」

ボンネルコイルは一部分が沈むと、

それにつられるように

全体が沈んでいくのが大きな特徴。

床に布団を敷いた感覚で寝られます。

一方でポケットコイルは

圧のかかる部分だけ深く沈むため、

体の凹凸に沿って

マットレスが支えるイメージです。

【コイルなし】低反発&高反発マットレスコイルが

入っていないタイプは、

低反発と高反発タイプに分けられます。

低反発は弾力があり、

堅さを感じるタイプです。

「柔らかすぎる布団は好きではない」

という人に向いています。

一方で高反発は

圧がかかると

沈み込むような感覚が特徴。

腰や首などマットレスと

隙間ができやすい部分も

しっかり支えてくれます。

ただし寝返りが打ちにくい

密着する分布団に

熱がこもりやすいといった

デメリットもあります。

ベッドフレームの種類。

とくに取り扱いが多いのが以下の5種類です。

キャビネットタイプ

ノンフレームタイプ

フラットタイプ

ロータイプ

収納機能付きタイプ

キャビネットタイプは

ヘッドボードが棚のようになっている

ベッドフレームです。

コンセントもついているタイプなら、

スマホの充電や

ランプの設置も可能です。

ノンフレームタイプ(すのこベッド)。

ヘッドボードがなく、

布団やマットレスを乗せる板に

足がついただけのタイプです。

部屋をすっきり見せたい場合に

選択する事が多いです。

フラットタイプ。

ヘッドボードに収納機能がなく、

平らの板がついただけのタイプです。

ノンフレームと同様に

ベッド周りをシンプルに見せる事が出来て、

枕が後ろにズレにくいというメリットがあります。

ロータイプ。

足が短く、地面に近いベッドフレームです。

寝相が悪く転落の危険性がある人に

適しています。

また、家具の背が低いことで

部屋をすっきりと見せる効果もあります。

収納機能付きタイプ。

ベッド下に

引き出しが付いたタイプです。

本来ベッド下は

無駄なスペースになりやすいため、

デッドスペースを活かした

収納が可能になります。

反面、物を置きすぎることで

ベッド下の通気性が

悪くなるデメリットもあります。

実際にベッドを選ぶときは、

さまざまな要素を考慮する必要があります。

その中でも特に重視したいのが、

「寝心地の良さ」と

「部屋に置いたときのバランス」の2つ。

マットレス選びは単純ではなく、

柔らかくてボリュームがあるタイプを

選べばOKとは限りません。

心地良さの感じ方は

人それぞれなので、

実際にさまざまなマットレスに

寝てみてから判断していく方法が

おすすめです。

しかし、近くに寝具ディスプレイをしてる

インテリアショップがない場合もあります。

そんなときは、

今の寝具で満たされている点と

不満な点をリストアップしてみると良いです。

今の寝具に感じる欠点を

補ってくれそうな

マットレスタイプはどんなタイプか、

また、そのタイプのマットレスは

今の寝具の長所も持ち合わせているのか。

消去法で選択肢を狭める事で、

理想のマットレスに

たどり着きやすくなります。

ベッドサイズを決める。

ベッドサイズは寝心地の良さと

部屋の雰囲気に

大きな影響を与えます。

大きなベッドを選べば

寝心地は良くなるかもしれませんが、

圧迫感や窮屈さを

感じてしまうかもしれません。

その結果、

ベッドは広々しているのに

なぜか落ち着かない・・・・。

そのように感じてしまうことも。

フレームデザインを決める。

ベッドの大きさと

部屋の開放感を両立したい人は、

フレームデザインで

工夫をしてみることも考え方の一つです。

ノンフレームやフラットフレームを選べば、

ベッドサイズの大きさから生まれる

圧迫感を軽減できます。

ベッドが大きくて

ほかの家具が置けないのであれば、

収納タイプのフレームを選ぶのも

良い選択です。

もちろん、

デザインが気に入っているからという理由で

ベッドフレームを選ぶのもアリです。

ベッドフレームに

何を求めるのかをはっきりさせておくと、

迷いにくくなります。

重視するポイントを見定める。

マットレス・サイズ・ベッドフレームと、

ベッド選びには迷うポイントがたくさんあるもの。

それを回避する方法は、

事前にそれぞれの項目の

優先順位をつけておくことです。

優先順位が明確に固まっていれば、

スペック比較などで迷ったときにも

冷静に判断しやすくなります。

ベッド配置のポイント。

ベッドを選んだのなら、

次はどこに置くのかを決めます。

部屋を広く見せ、

快適に眠れる場所を見つけるコツを

お教えします。

ドアからは距離をおく。

ドアを開いて1歩入ればすぐにベッドは

疲れているときは

そのまま倒れこめて

良いかもしれませんね。

しかし、そうでないときは

部屋を狭く感じさせるような

位置になってしまいます。

ベッドはドアから離し、

なるべく壁際に置くのがおすすめ。

床面積はなるべくまとめて見せた方が、

部屋を広く感じさせることができます。

ベッドに限らず

家具は部屋に満遍なく置くのではなくて

ポイントを決めて

床を出来るだけ見える状態をつくりだすだす事も大切。

壁にぴったりくっつけない。

壁にベッドをぴったりとくっつける配置は

避けた方が良いです。

特に窓のある壁に

隙間なくくっつけてしまうと、

結露によって発生した湿気が

ベッドに直に降りてきます。

また隙間がないと

カーテンがたわんでしまったり、

コンセントに差しにくかったりといった

弊害も発生しやすくなります。

壁際にベッドを設置するのなら、

壁から5cmほど離すのがおすすめです。

朝日で目覚めたいなら窓近く。

人によっては

朝日を浴びて気持ちよく

目を覚ましたいという人もいるでしょう。

当てはまる人は、

窓の近くにベッドを置くのも良いですね。

ただし、

直射日光が顔に降り注がないように

注意をしてください。

四季の違いによる環境の変化もお忘れなく。

日差しの強さが

肌トラブルを発生させる可能性もあります。

窓近くに配置するなら、

カーテンやブラインドなどの

日除けとセットで

配置を考えると良いです。

エアコンが直接当たらない位置を選ぶ。

夏や冬はエアコンを

付けっ放しにして

寝ることもあるかと思います。

エアコンの風が直接当たる場所は、

体を冷えすぎたり

温めすぎたりするうえに、

喉や肌を乾燥させてしまいます。

エアコンの風が

直接流れてくる位置には、

極力ベッドを置かないように。

ほかの家具や壁との距離。

ベッドとほかの家具との距離も大切です。

たとえば開き戸の

クローゼットのそばにベッドがあれば、

扉の開け閉めに苦労してしまいます。

チェストもベッドが邪魔で

引き出しが開け辛いなんて

可能性もあります。

家具と家具の間は、

人が1人通れる60cm程度を

目安にすると良いです。

間違いのないベッド選びで

快適な睡眠生活を。

人間は生きてるうちの

1/3を布団の中で過ごす、

ともいわれています。

そう聞くと、

寝具選びを間違えたままでいるのは

すごく損をした気分になりませんか?。

自分に合った正しいベッドを選択して、

心地良い睡眠環境を手に入れる事が出来れば、

毎日をより快適に

楽しく過ごせるはずです。

宜しければ

このブログ記事を参考にして、

自分のライフスタイルに

ぴったり合った理想のベッドを探しつつ

暮らしの空間をよりよい意味で

充実したものとなるように。

引っ越しや衣替えのように

家具やインテリアコーディネートの

ご相談も気軽にお問合せください。

住まいの新築・リフォーム

リノベーションのご相談・ご質問・ご依頼は

■やまぐち建築設計室■

ホームぺージ・Contact/お問い合わせフォームから

気軽にご連絡ください。

-------------------------------------

■やまぐち建築設計室■

建築家 山口哲央

奈良県橿原市縄手町387-4(1階)

https://www.y-kenchiku.jp/

-------------------------------------