知っておきたい「色選び」や「素材選び」のコツについて。

システムキッチンに洗面化粧台、

玄関扉や外壁など、

住まいにはたくさんの「色」が

使われています。

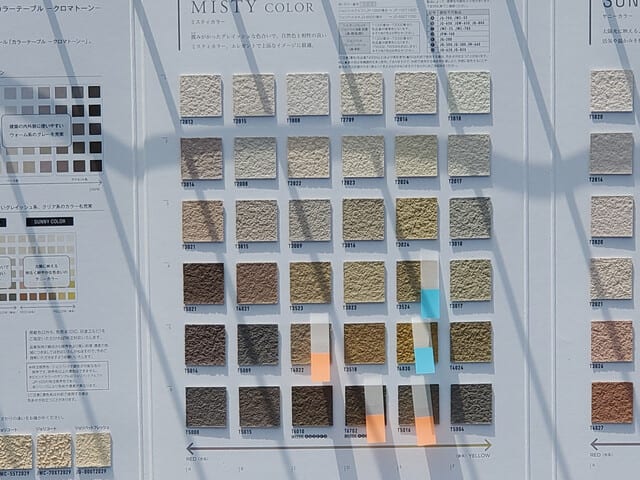

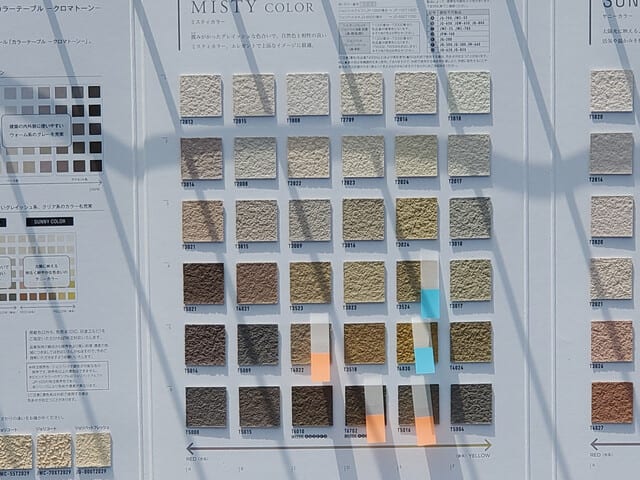

※外壁塗装色候補の提案用に色サンプル帳を屋外で垂直に立てて検討(日当たり)

※実際に塗装を施した家外観(数寄屋を意識した和風住宅)

※設計時のデザイン提案イメージ参考外観CG

※外構・門屋完成後の実際の外観

家づくりでは

これらの色選びを

行う事になるのですが、

色にはそれぞれが持つ特徴があります。

例えば「赤」は

交感神経を活発にするため

暖かく感じ、

反対に「青」は

副交感神経を刺激するので

体温を下げる効果があるといわれています。

「緑」は疲れた目や体に

一番やさしい色です。

色は今ここで挙げた以外にも

さまざまあり、

人間の目で見分けることが出来るものは

約700万色もあるそうです。

ですが人は

これだけの色を区別する

色名を持っていません。

そのため家づくりでは、

サンプルを見て

色選びをすることが多くなります。

ここで知っておきたいのが

「面積効果」というものです。

これは同じ色でも

面積が大きくなると

実際にサンプルで見ている色よりも

薄く見えるという

現象のことをいいます。

サンプルで選んだ色と

実際に完成したときの色が

違って見える

原因のひとつでもあります。

その他にもその色を選んだ時に見ている

照明の色や周辺の明るさ

外の太陽光でみているのか

それとも室内でみているのか?

色を見る際のサンプルの表面の質感や

視界に入る「色サンプル」以外の情報・・・・・etc。

そういった周辺情報と共に

組み合わせの色変化も

視野に入れる事が重要です。

家造りの設計をご依頼いただいた際、

サンプルをご覧いただく際に

僕がいつも話しをしている事は

使うシーンと同じ状況を加味して

サンプルを見る事。

壁紙などは影の影響や光の影響を加味して

テーブルの上だけで

サンプル帳を見るのではなく

天井の場合、

壁の場合と「角度」を同じにして

サンプルを見る事。

勿論照明も加味して・・・・・。

同時に周辺色の影響範囲も

お話しさせていただいています。

それは「床」で使用する色の反射が

壁にも色の見え方として影響する事。

逆に壁の色や天井の色が

床に反映され、

もうひとつ掘り下げると

窓に設置するカーテンやブラインド類の

ウインドートリートメントが

その色の見え方にも関与するという事。

つまり単体の色情報ではなくて

空間として構成される要素を含めた

色の検討が印象を左右するという事です。

※設計提案デザイン時のLDK室内イメージパース(内観パース)

※実際に完成し家具をレイアウトしたLDK内観仕上がり

そのため、僕は設計デザイン提案の際に

通常設計事務所が

行っているであろう以上の「室内パース」や「外観パース」

外構パース等を出来るだけリアルな

素材システムを使い

角度も変え設計としてデザイン提案の中に

組み込んでいます。

※設計提案デザイン時のLDK室内イメージパース(内観パース)

※実際に完成し家具をレイアウトしたLDK内観仕上がり

提案の質の違いは「イメージの理解度」にも

影響します。

大切なツールである

設計図書。

どれだけ詳細な設計図を描いても

情報密度を上げても

プロ同士、

業者間では伝わっても

住まい手さんには把握できない情報です。

イメージ図(参考まで)のビジュアルの方が

理解度が高いという事です。

寸法値も含めて

数字等でもそうですが

事実を書いていても

なかなかイメージは出来ません。

普段の仕事でも

会社などでも見慣れている

グラフ等が付いていた方が

数字だけみるよりも

分かりやすいと思いませんか?

住まい造りでも

情報とはそういう事です。

判断基準をデザインする事も

そういった家造りの際には

大切な時間となります。

なので、

家造りの際には

サンプル、

見本の打ち合わせも

本当に大切だという事。

打ち合わせの密度と時間と

設計のデザインと

提案行為自体の付加価値と

上質の意味を丁寧に。

住まいの新築・リフォーム

リノベーションのご相談・ご質問・ご依頼は

■やまぐち建築設計室■

ホームぺージ・Contact/お問い合わせフォームから

気軽にご連絡ください。

-------------------------------------

■やまぐち建築設計室■

建築家 山口哲央

奈良県橿原市縄手町387-4(1階)

https://www.y-kenchiku.jp/

-------------------------------------