単線のホームに8000系の2両編成が収まると、わずか1km所要2分、大師線の短い運行が終わる。

小さな門前の町に突っ込んだような駅を降りると、表参道まで達するのは造作もない。

両脇の金剛力士像が睨みをきかす山門前、左右の “草だんご” の店から呼び込みの声が掛かる。

酒場の提燈が灯るまではまだ時間があるから、たまには甘味もと門前の一軒に吸い込まれてみる。

つぶ餡をたっぷりのせた “草だんご” 一皿、ほどよい甘みとよもぎの香り、抹茶を傍に美味しくいただいた。

西新井大師にはいたるところに梅が植えられて、見ごろを迎えた紅梅白梅が芳しい香りを漂わせている。

五智山遍照院總持寺という真言宗豊山派の西新井大師、弘法大師が護摩祈願によって枯れ井戸から

清らかな水を湧かせ、悪疫流行から村人を救ったと云い、それが「西新井」の地名の由来らしい。

東武伊勢崎線の西新井駅、西口駅ビルのショッピングセンターはシャッターを降ろし寂しい風景だ。

1番線から発車した8000系2両編成は、伊勢崎線の複々線を離れて短いひとり旅に出る。

左へ大きくカーブを切ると針路を真西にとって、まだ弱いけれども午後の日差しが眩しい。

2両編成はするすると高架に上がる。大師線はローカル線とは云え、踏切が存在しないハイスペックな路線だ。

唯一のシグナルが大師前駅進入を示す黄色を点している。よく見るとこのシグナルには青色(進行)がない。

伊勢崎線の西新井駅と東上本線の上板橋駅を現在の環七に沿って結ぶ計画であった西板線であるが、

昭和初期に路線予定地が急速に市街地化ことにより、ついぞ荒川を渡ることは叶わず未成線となった。

西新井大師参詣者の輸送を目的として、1区間だけ開業したのが現在の大師線なのだ。

広すぎるドーム場のホームを金剛力士像が見下ろしている。このスクリーン、なかなか格好いい。

大師前駅には券売機も精算機も改札すら設置されていない。その機能は西新井駅の乗換通路にあるからだ。

駅前に赤い提燈を揺らして大衆ろばた焼きがある。焼き台をL字に囲んでご機嫌なカウンターがある。

掘りごたつ風の小上がりでは、すでに叔母様たちの女子会が盛り上がって、地元の方々で盛況な様子だ。

背後の喧騒はよそに、まぐろと平目の “刺し2種盛り” を肴に、今宵はホッピー(白)ではじめる。

「つきじ」を名乗るだけあって、ろばた焼きの店とは云いながら、なかなか美味い刺身を切ってくれる。

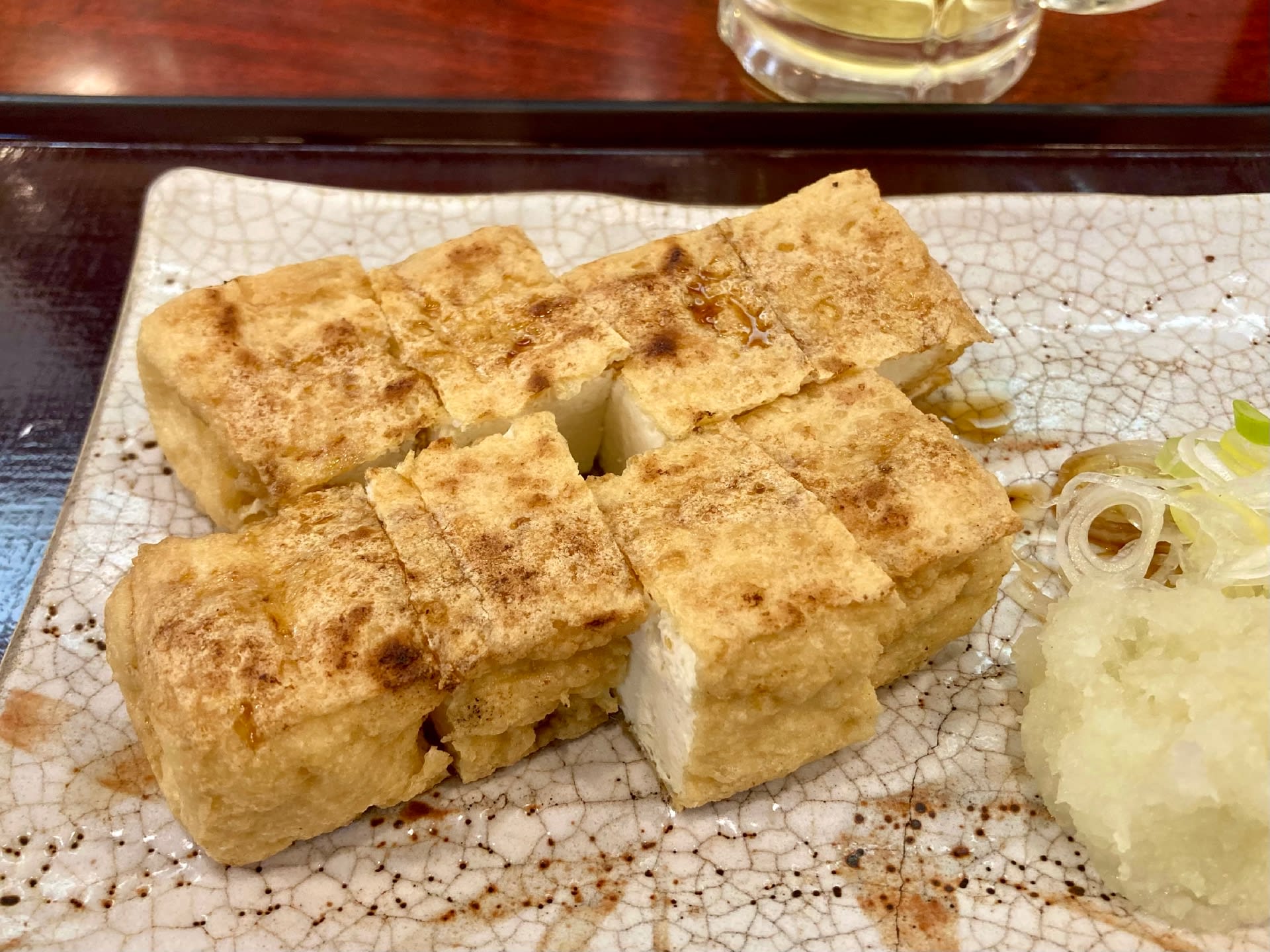

「なか」のおかわりを頼みながら、“厚揚げ” と “ナス” を焼いてもらう。しょうが醤油を垂らして美味しい。

地酒は置いていないのだが、300mlの冷酒が千歳鶴の吟醸酒 “開拓時代” であった。

北海道の酒ならばと、短冊から “いくらおろし” を択ぶも切らしている。昨今イクラは高騰しているからね。

然らば代わりに “明太子おろし” を。ひょんなことから札幌と福岡のコラボレーションを愉しんでいる。

地元の方々であらかた席が埋まった6時過ぎ、一見の余所者はそろそろ席を辞するころか。

短い短い大師線の旅は西新井へ折り返す2両編成に2分揺られて終わる。今宵美味しい大師さま門前の一杯だ。

東武鉄道・大師線 西新井〜大師前 1.0km 完乗

<40年前に街で流れたJ-POP>

YES MY LOVE / 矢沢永吉 1982