今年6月に新企画として立ち上げた和歌山県の道の駅・全制覇もいよいよ大詰めとなりました。9月下旬には全35駅を制覇していたのですが、写真の編集に手間取り、さらに、道の駅以外にも模型製作記や到着キットの紹介などもアップしなければならず、ついつい後回しになり遅くなってしまいましたが、今回で和歌山県の道の駅全35ヶ所の紹介完了となります。

今回訪れたのは、第4回で訪ねた道の駅の再訪となりました。カメラの故障で写真が使い物にならなくて、もう一度出向く事にしていましたが、出掛けたのは9月26日の土曜日です。午前中は曇り空でしたが、午後には天気は回復し、秋の青空を楽しめました。

最初に訪ねたのは、古座川町にある

「道の駅 一枚岩」です。国道42号線串本町高富交差点を左折して国道371号線に入り、約15分余りで到着します。国道371号線は改良工事が進み、かつての酷道の姿は徐々に解消されつつあります。(全線の改良工事はまだまだ先になりそうですが…。)

案内標識です。恐らく、この道の駅を訪れるのにわざわざ龍神側から酷道を通って訪れる人はよっぽどの酷道マニアくらいで、串本側から訪ねるのが常識だと思います。YouTubeには国道371号線走破の動画がかなりアップされているので、興味があれば検索してご覧下さい。実は、ある動画に私の車が写ってるんですよ。

一見UFOのような建物がレストラン兼産直販売所で、元々は「一枚岩鹿鳴館」と言う、観光物産センターでしたが、後に道の駅に必要な情報コーナーを設置、8台分の駐車場が増設され、トイレが新設されて2009年(平成21年)3月に道の駅として登録され、5月1日に完成式が行われた、比較的新しい道の駅です。駐車場が増設されたと言っても、普通車20台分しかなく、大型車の駐車場はありません。道の駅としての規模は小さいですね。古座川の対岸にあるのが一枚岩で、日本のエアーズロックと呼ばれています。

レストランの看板です。monolithとは言い当てていますね。まぁ、そのままの意味ですが…😅 例年ならキャンプも出来るんですが、今年はコロナの影響で禁止となってしまいました。建屋の直ぐそばから川辺に降りて行けるので、川遊びを楽しむ事も出来るし、カヌーも楽しめます。

一枚岩としては日本最大級の大きさで、国の天然記念物となっています。カメラのフレームには全体像は収まり切りません。

←一枚岩の成り立ちはこちらをご覧下さい。クリックで拡大します。

←伝説も残っているようです。こちらもクリックで拡大します。

この後の道の駅で食事する場所がないので、少々早目でしたがこちらのレストランで昼食を頂く事にしました。上段は妻がオーダーした鹿肉や猪肉のソーセージで、下段は私のオーダーした鹿肉カレーです。猪肉より鹿肉の方が癖がなくて美味しいです。いわゆるジビエ料理の一種ですが、命ある動物には違いなくて、命に感謝しながら頂きました。画像はスマホで写したものです。

こちらが8月に行った時に写した画像です。カメラの故障に気付かず、このあとも暫く使い続けていたとは…。ご覧のように露出センサーが逝ってしまっていたみたいで、真っ暗(真っ黒?)状態です。この画像はまだましな方で、この後どんどん悪化が進行して行ったらしく、後になるほど何が写ってるかすら分からなくなっていました。😢 もう少し早く気付いていたら、出直さずに済んだのにね。

一枚岩で昼食後に向かったのは同じく古座川町にある

「道の駅 瀧之拝太郎」です。

一枚岩から国道371号線を引き返し、県道38号線から県道43号線を経由して、古座川の支流である小川(こがわ)沿いの山間にある小さな道の駅です。

案内標識です。県道43号線から少し離れて導入路を進んだ所にあります。小森川と書かれた方向が県道43号線です。この先暫く行くと県道43号線は狭隘路(険道)に変貌します。

道の駅の表示はこんな感じで、簡素なものとなっています。因みに、瀧之拝太郎は、瀧之拝で区切って、太郎となります。決して拝太郎ではありませんのでご注意を!

道の駅としての建物はこれだけしかありません。産直販売と情報センターがあるだけで、食事設備などはありません。駐車場はだだっ広いですが、ヘリポートを兼ねているので、駐車出来る台数はそれほど多くないようです。

産直販売所の入口にある看板を見れば、上に書いたように、瀧之拝 太郎となっているのがお分かり頂けると思います。下は産直販売所内の様子です。こちらの道の駅は、廃校となった小川中学校の跡地を整備して2012年(平成24年)3月に道の駅となりました、周囲には町役場の出張所、診療所(古座川町小川へき地診療所)などが入居する「小川総合センター」が併設されています。

これが滝の拝です。詳しい事は

Wikipediaをご覧頂くとして、この日は雨上がりの後でしたので、水量も豊富で、迫力ある景観を楽しめました。この辺もかつての

熊野カルデラの跡地となっており、和歌山県の名勝・天然記念物に指定されています。因みに、紀伊半島(和歌山)には火山がないのに、温泉が多いのはこの熊野カルデラのお蔭です。

下流側はこんな感じで穏やかな流れとなり、その後、古座川本流に合流します。向こうに見えるのが県道43号線です。

こちらがWikipediaに書かれている金比羅神社です。川沿いのやや傾斜のきつい所に設置されています。神社と言うより祠と言った佇まいです。

←クリックで拡大します。上の画像の左下にある看板に書かれている内容です。

道の駅から瀧之拝に行く途中には沢山のお地蔵さんも祀らていました。写真には写っていませんが、ヤギも飼育されています。こうして見ると、かつて中学校があったと言うのが何となく分かりますね。学校跡地が道の駅になった例としては、

第4回で紹介した「道の駅 すさみ」もそうですね。

次に向かったのは、古座川弧状岩脈を目の当たりに出来る

「道の駅 虫喰岩」です。

「道の駅 瀧之拝太郎」から再び県道43号線に出て、来た道を引き返し、県道38号線から県道228・227号線を進んだ所にありますが、ちょっと分り難い場所にあります。この日、我々と同じように道の駅巡りをされていた奈良から来たと言うご家族と一枚岩、瀧之拝太郎で姿を見かけていたのですが、この「道の駅 虫喰岩」でも顔を会わす事になり、少し言葉を交わしたのですが、ルートを間違えて大変だったと言ってました。我々より先に瀧之拝太郎を出発されましたが、虫喰岩に到着したのは我々の方がかなり早かったです。恐らく県道43号線を東に進んで大回りされたんだと思います。道が狭くて大変だったと仰っていましたからね。

案内標識です。道の駅になる前は、池野山物産販売所「虫喰岩」と言われていた所で、2014年(平成26年)4月2日に開業し、2日後の4月4日に道の駅に登録された新しい道の駅です。

虫喰岩を背に写した道の駅です。県道227号線沿いにある道の駅ですが、駐車場は結構広く、この日も何人か観光客が訪れていました。食事設備はありませんが、軽くお茶を頂く程度の設備はあります。産直販売所も当然のように存在します。路線バスも運行されているようです。

これが道の駅の名前の由来となっている「高池の虫喰岩」で、国の天然記念物となっています。

古座川弧状岩脈とは、熊野カルデラの噴火の跡地で、かつて紀伊半島には火山が数多くあり、この古座川町付近を中心に大噴火がおこりました。その噴火の跡地がこの周辺に幾つか存在します。最初に紹介した一枚岩や、串本の橋杭岩などもその名残です。紀伊半島の地下深くには今もまだマントル帯が存在しており、それが火山がないのに温泉設備が多い理由です。

道の駅以前の施設名がそのまま看板として残っています。店としての規模は小さいですが、付近の住民にはなくてはならない場所となっているんだと思います。ここで、携帯ストラップなどを購入しました。

虫喰岩の窪みに祀られた祠です。こう言うの、結構好きなんですよ。お賽銭をあげて手を合わせて来ました。道の駅巡りもいよいよ終盤間近です。

今回の道の駅巡りのルートをバイクで辿った動画を見付けましたので貼っておきます。ここまで紹介して来たルートをほぼ踏襲しています。

古座川弧状岩脈探訪はここで終了で、次に向かったのがこの日最後となる「

道の駅 なち」です。

道の駅巡りの番外編として紹介したスタンプラリーでも訪れているし、カメラ故障時にも立ち寄った所でもあります。

位置関係はGoogleマップでお分かり頂けると思いますが、走行ルートはマップにあるルートではなく、来た道を引き返し、県道228・227号線経由で古座交差点から国道42号線に出ました。Googleマップでそのルートを選択しても、ブログに埋め込むと、上のようなルートになってしまいます。なぜなんですかね?

途中、紀勢本線と交差する踏切待ちで105系電車と遭遇しました。105系電車ってもう殆ど引退していて、紀勢線の一部でしか見られなくなっています。かつて和歌山線で活躍していた車両かもしれません?

那智勝浦新宮道路(自動車専用道路)の那智勝浦ICを出て、国道42号線と合流する交差点にある案内標識です。

道の駅の表示看板です。目の前は国道42号線で、那智勝浦町にある道の駅です。平成22年8月9日に道の駅として登録され、同年11月3日に和歌山県22番目の道の駅としてオープンしています。

産直販売所と中の様子です。結構、売切れになっている商品(農産物?)もありました。

こちらは以前スタンプラリーで訪れた交流センターで、温泉入浴施設「丹敷(にしき)の湯」があります。天気は回復して青空が覗いているのがお分かりかと思います。

道の駅の直ぐ西側に紀勢本線の那智駅があります。かつては有人駅でしたが、現在は無人駅となっています。駅のホームの向こう側は那智湾で、太平洋を臨める場所でもあります。

上空には交通監視用のヘリコプターも飛んでいました。この「道の駅 なち」で今日の道の駅巡りは終了で、ここまでで全35ヶ所の道の駅の内、34ヶ所を紹介した事になります。残りの道の駅も帰り道に存在するのですが、この日は立ち寄ることなく家路を急ぎました。実は、この日の道の駅巡りの前の9月5日に、三重県の道の駅(マンボウ)までドライブに行って来たのですが、その帰りに立ち寄っていたので、今回の道の駅巡りではスルーしました。その道の駅と言うのが、拙ブログでは過去に何度か登場している「

道の駅 くしもと橋杭岩」です。これが県内35ヶ所目に紹介する道の駅となります。

新宮方面に向かっての案内標識で、国道42号線を走行していれば見逃す事はないでしょう。串本町にある本州最南端の道の駅です。名勝・橋杭岩の目の前にありますので、観光客でいつも混雑しています。大型観光バスも多いですが、今年はコロナの影響で、その数も少ないようです。

地理的には上のマップをご覧下さい。紀勢道すさみ南ICから国道42号線に出て、車で約30分少々で到着します。

道の駅となったのは2013年で、比較的最近ですが、それ以前は橋杭岩観光のドライブインとしての施設でした。土産物屋やファストフード店、それに地場産品の販売所などがあります。付近には、この地で有名な薄皮まんじゅうのお店も存在します。

紀伊大島と本土とを繋ぐ”くしもと大橋”(一部分)です。平成11年9月に完成しました。この橋の完成で、それまで民謡串本節で唄われていた巡航船の役目が終了しました。

訪れた時がちょうど干潮時で、潮が引いていたので、歩いて付近の散策が出来たようです。この

橋杭岩も、古座川弧状岩脈の名残で、国の天然記念物となっています。是非、機会があれば南紀のドライブを楽しまれてはいかがでしょうか? 歴史あり、名勝あり、山あり海あり、おっと!パンダもありますね🐼

6月に妻と二人で、行った事の無い道の駅へ行って見ない!の一言で始まった道の駅巡りも今回で県内35ヶ所を全て制覇しました👏 まさか、その一言が県内35ヶ所の道の駅巡りに繋がるとは思いもしませんでしたが、和歌山に住んでいながらまだまだ知らない所も多く、今回の道の駅巡りで、県内の見所を再発見出来たように思います。なるべく訪問順に紹介しようと思っていましたが、一部、順番通りとは行かなかった所もあり、その点はお許し頂きたいと思います。最後は長くなってしまいましたが、「和歌山の道の駅 全部巡ってやるぜ!」完遂です。

和歌山の道の駅巡りは今回で終了ですが、道の駅巡りはまだこの先も続く…かも? 最後までご覧頂き有難うございました。

にほんブログ村

にほんブログ村

「ローデン1/144 コンベアB-36Bピースメーカー戦略爆撃機」です。我々世代にはモノグラムの1/72キットが懐かしく思われるかもしれませんが、スケール違いとは言え、久々の新キットとなります。1/144ではホビークラフトカナダのキットがありましたが、未購入です。現在では入手困難だと思いますし、ローデンのキットが存在する今、無理に購入する必要のないキットだと思います。

「ローデン1/144 コンベアB-36Bピースメーカー戦略爆撃機」です。我々世代にはモノグラムの1/72キットが懐かしく思われるかもしれませんが、スケール違いとは言え、久々の新キットとなります。1/144ではホビークラフトカナダのキットがありましたが、未購入です。現在では入手困難だと思いますし、ローデンのキットが存在する今、無理に購入する必要のないキットだと思います。 シュリンクパックをカッターで箱を傷付けないよう慎重にカットし、上蓋を開けましたが、中身を見た瞬間、ちっちゃぁ!の声が…。1/72を持っているので、そのイメージが強過ぎたようです。1/72ではでかく思ったキットも1/144じゃやはり小さく感じてしまいますね。とは言え、完成すると翼スパンで約48cmとなります。(1/72がいかに大きいか改めて感じました。)

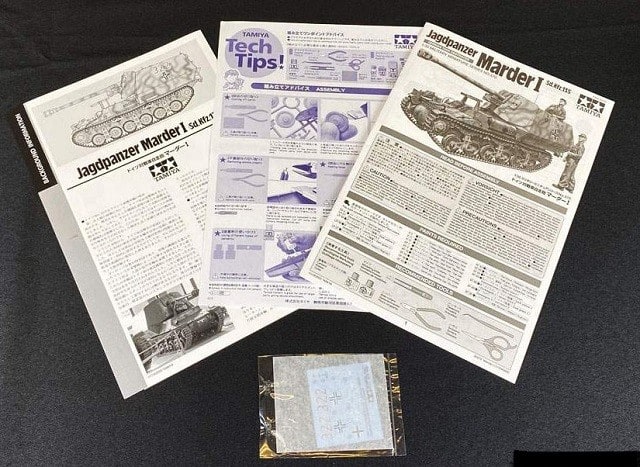

シュリンクパックをカッターで箱を傷付けないよう慎重にカットし、上蓋を開けましたが、中身を見た瞬間、ちっちゃぁ!の声が…。1/72を持っているので、そのイメージが強過ぎたようです。1/72ではでかく思ったキットも1/144じゃやはり小さく感じてしまいますね。とは言え、完成すると翼スパンで約48cmとなります。(1/72がいかに大きいか改めて感じました。) 説明書とデカールが一緒に封印されており、袋をカットしない限り説明書を見る事が出来ません。開封しようか少し迷いましたが、製作開始までは開封しないで置こうと決め、我慢する事にしました。デカールは説明書よりも大判サイズとなっています。(説明書の下から白くはみ出しているのがデカールです。)果たしてデカールの品質は改善されているんでしょうか?

説明書とデカールが一緒に封印されており、袋をカットしない限り説明書を見る事が出来ません。開封しようか少し迷いましたが、製作開始までは開封しないで置こうと決め、我慢する事にしました。デカールは説明書よりも大判サイズとなっています。(説明書の下から白くはみ出しているのがデカールです。)果たしてデカールの品質は改善されているんでしょうか?

マーキングです。良く見るマーキングですが、上の方が尾翼の赤が目立って模型映えしそうですね。透明パーツの窓枠塗装が大変かもしれません。マスキングシールをエデュアルド辺りから発売してくれませんかね?

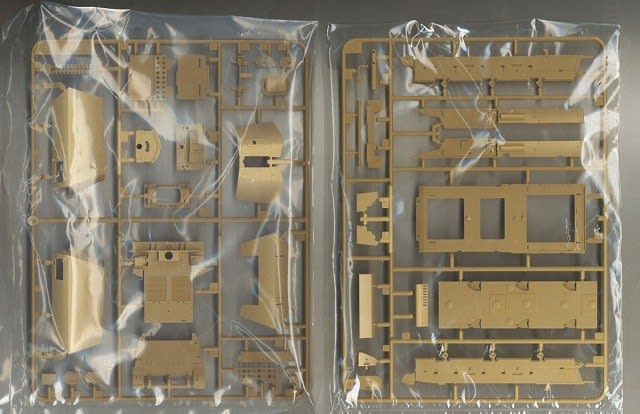

マーキングです。良く見るマーキングですが、上の方が尾翼の赤が目立って模型映えしそうですね。透明パーツの窓枠塗装が大変かもしれません。マスキングシールをエデュアルド辺りから発売してくれませんかね? 某サイトから写真を拝借しました。袋から出すとこんなパーツ構成になっているようです。右下のランナー枠が2枚ありますが、それでもパーツ数は少なく感じます。スジボリのモールドはサフを吹くと消えてしまいそうなくらい繊細ですが、彫り直すのは大変だと思います。シルバー塗装になるので、下地作りは大切ですね。

某サイトから写真を拝借しました。袋から出すとこんなパーツ構成になっているようです。右下のランナー枠が2枚ありますが、それでもパーツ数は少なく感じます。スジボリのモールドはサフを吹くと消えてしまいそうなくらい繊細ですが、彫り直すのは大変だと思います。シルバー塗装になるので、下地作りは大切ですね。