”接着剤転倒”で製作を断念したキットが手に入ったので、M10が完成したら作ろうと思っていたんですが、ここで1/48飛行機(ドイツ軍の双発機)を作ると年内の完成は難しいと思い、今まで通りの自分ルールに則って、1/72の飛行機(日本機)キットを作ることにしました。

年内10キット完成を目指そうと思い選択したのは「フジミ1/72 隼Ⅰ型」です。拙ブログ初のフジミのキットになります。製作を始めた途端、再販のニュースが聞こえて来て、偶然とは言え何だか不思議な縁?を感じなくもありません。狙った訳ではありません。増槽のオレンジ色が当時を物語っていますね。

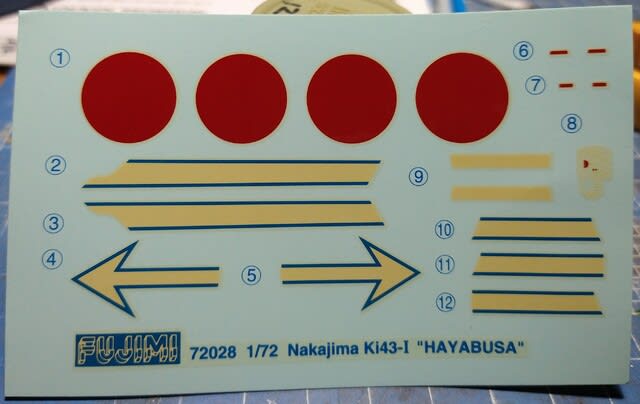

中身はこれだけです。昔、ちょっと弄っていたようで、胴体内を塗装しています。いつ塗装したのか、全く記憶ありません😅 デカールが若干黄ばんでいます。(計器盤のデカールのみ使用します。)

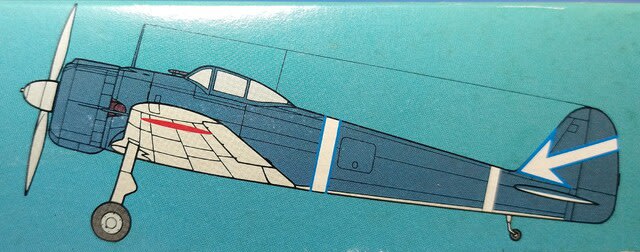

インストの表裏です。マーキングは、加藤建夫少佐搭乗機の1種類ですが、塗装図には誤りも散見できます。どこだかお分かりですよね。

上箱サイドに描かれているカラー塗装図ですが、こちらの塗装図の方が正解に近いです。但し、スピナーやプロペラ裏面の塗色が気になりますね。スピナーの色は実際何色?って思うほど、資料によってまちまちですね。ハセガワやニチモは白、このフジミのキットではシルバー、他の資料では緑となっているのもあります。この辺、私もちょっと混乱気味です。(時期によって異なるのかな?)

1/72の隼Ⅰ型のキットは、このフジミのキットが最初だったと言うことのようですが、レベルの100円キットってⅠ型じゃなかったっけ? だとしたら、レベルの方が先ってことになりますが…。 LSは1/75ですね。

インストには

1994.12と印刷されています。ちょうど30年前のキットと言うことになりますが、30年前に再販されたキットですかね? でないと、上の「最初」云々が胡散臭くなっちゃいます。

箱の中には写真のようなもの(こう言うのなんて言うんでしたっけ?)が入っていて、終戦50周年記念として、同社の大戦機キット一覧が表記されています。この中のいくつかは製作した経験のあるキットや、現在も積んだままになっているキットが存在します。

隼Ⅰ型の製作記は拙ブログではハセガワ1/48に次いで2度目ですが、1/72では初となります。(ニチモの1/48はブログ開設以前に製作していて、現在も残っています。)

それでは、製作開始です。

コクピットの製作から開始ですが、たったこれだけです。シートベルト(エデュアルドのエッチングパーツ)だけ追加しました。背もたれ部分の支柱を折ってしまったので、0.6mmの真鍮パイプに置き換えて補強しています。計器類はデカールですが、このデカール、計器の白部分だけしか印刷されていないので、パーツの方を黒く塗装してから貼り付けました。かなりデカくてスケール感は皆無ですが、殆ど見えなくなるので、このまま使用します。

エンジンの画像を取り忘れてしまいましたが、タミヤLP-19ガンメタルで塗装して、シルバーでドライブラシしました。その後、コクピット部分と一緒にはめ込み、胴体左右を張り合わせましたが、エンジンの取り付け方向が図示されていないので、シリンダーの位置を確かめながらの接着となりました。環状ラジエターも接着しましたが、センター位置が少々ずれてしまいました。 主翼は増槽を取り付けないので、そのまま上下を張り合わせています。

胴体と主翼を合体して接着乾燥中の図です。フィット感は悪くありませんが、フィレット後部にごく僅か隙間が生じたので、あとでパテ埋めしました。水平尾翼は仮付けです。

接着剤が乾燥したので、固定用のマステを除去しました。Ⅰ型には着陸灯はありませんので、ここはカバーを取り付けてから埋めてしまいます。

透明パーツです。照準器を取り付けるには第1風防の前面パネルを開口する必要があります。ここはちょっと気を使う部分ですね。

着陸灯カバーを接着後、イージーサンディングを塗布しました。各部の接着面処理と一緒にサンディングします。

上でも書きましたが、デカールはやや黄ばんでいて、そのまま使用するのはちょっと気が引けるので、別売デカールを用意しました。

Amazonで購入したモデルカステンの日本陸軍一式戦闘機“隼”一型 デカール Ver.1.5です。(私が買った後、現在は品切れ中です。) このデカールに入っている塗装図では、加藤建夫搭乗機のスピナーは濃緑色(機体と同色)になっています。ん~、益々わからん! 実機画像を探しましたが、良い画像がなくて判別できず! ただ、濃緑色でないのは間違いなさそうです。デカールと一緒に、キャノピーマスキングも購入しました。

と言うことで、スピナーの色に悩みながら、第1回はここまでとなります。

ここまでご覧頂き、ありがとうございました。🙇

次回は、サンディングが中心になりそうです。

次回に続く。

前方の主翼付け根の不要ラインを消すために溶きパテを塗布しました。この辺の接合部に少し隙間と段差が生じていたので、その修正も兼ねています。

前方の主翼付け根の不要ラインを消すために溶きパテを塗布しました。この辺の接合部に少し隙間と段差が生じていたので、その修正も兼ねています。 キャノピーのマスキングはこちらを使用しました。10キット分あって200円と言うのはお買い得だと思いますね。予備として考えれば安心感もあります。フジミの隼を10キット作れ!ってことでしょうか?(いくつか積んでいます。)

キャノピーのマスキングはこちらを使用しました。10キット分あって200円と言うのはお買い得だと思いますね。予備として考えれば安心感もあります。フジミの隼を10キット作れ!ってことでしょうか?(いくつか積んでいます。) キャノピーをマスキングしました。自分でちまちまマスキングすることを思うと楽に作業出来ました。

キャノピーをマスキングしました。自分でちまちまマスキングすることを思うと楽に作業出来ました。 エンジン前部の環状冷却器が邪魔で詰め物がやり辛いので、センター位置がちょっとずれていると言うのもあり、取り外してスポンジを詰め込みました。コクピット部分もスポンジを使用してサフ吹きを行ないました。サフはクレオスの1000番グレーサフ(缶スプレー)を使用しましたが、缶スプレーの欠点として、残量が少なくなるとどうしても断続的に吹き出して、塗面が粗くなりがちです。今回も残量の少ない缶スプレーでしたが、何とか無事にサフ吹き完了しました。(全部使い切りました。) 写真はありませんが、水平尾翼もサフ吹きしています。左翼にあった着陸灯部分は、透明パーツを取り付けてサンディングしています。(前回既報の通り。)

エンジン前部の環状冷却器が邪魔で詰め物がやり辛いので、センター位置がちょっとずれていると言うのもあり、取り外してスポンジを詰め込みました。コクピット部分もスポンジを使用してサフ吹きを行ないました。サフはクレオスの1000番グレーサフ(缶スプレー)を使用しましたが、缶スプレーの欠点として、残量が少なくなるとどうしても断続的に吹き出して、塗面が粗くなりがちです。今回も残量の少ない缶スプレーでしたが、何とか無事にサフ吹き完了しました。(全部使い切りました。) 写真はありませんが、水平尾翼もサフ吹きしています。左翼にあった着陸灯部分は、透明パーツを取り付けてサンディングしています。(前回既報の通り。)

![陸軍1式戦闘機 隼 (世界の傑作機№65[アンコール版])](https://m.media-amazon.com/images/I/51WJtAzkv1L._SL160_.jpg)