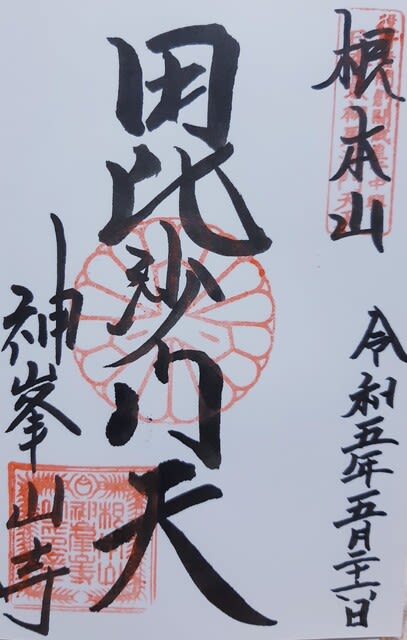

神峯山寺参拝後、更に山奥にある本山寺に行こうと思ったが、

かなり時間がかかるので今回は断念。

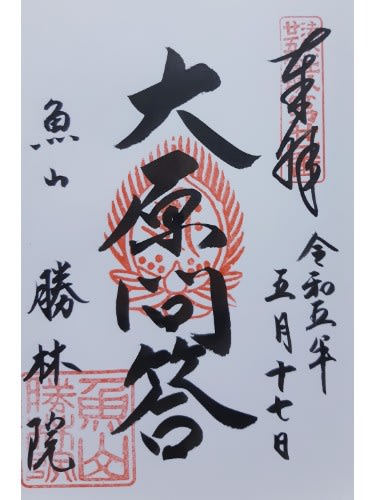

第二候補の茨木市にある古刹大門寺へ。

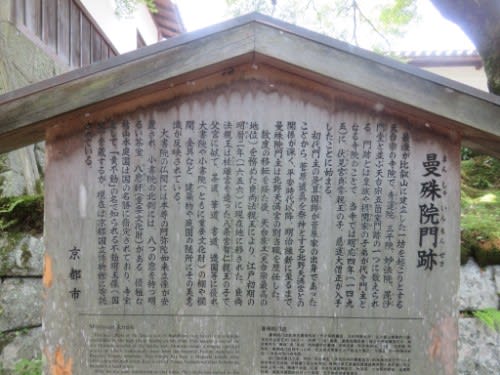

大門寺は有名ではありませんが、

開成皇子が開基し弘法大師が9年滞留されたという由緒ある寺院です。

所在地:大阪府茨木市大門寺97

宗派:真言宗御室派

御本尊:如意輪観世音菩薩

創建:(伝)宝亀2年(771)

開基 :(伝)開成皇子

札所:摂津国八十八箇所霊場、摂津国三十三箇所霊場

【縁起】

寺伝によれば宝亀2年(771)に開成皇子の開基とされる。

当初は寺号を青龍寺と称していた。

その後、空海がこの地を来訪して滞在9年間に及び、

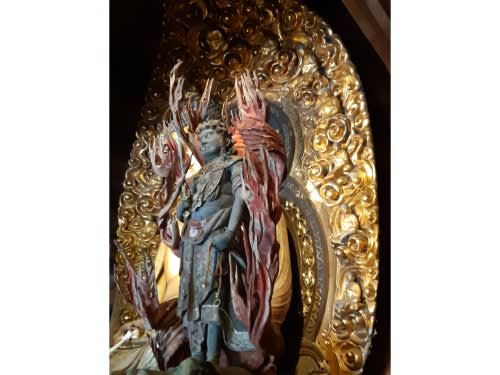

その際に金剛・蔵王の2像を彫刻し大門寺の守護神としたという。

開成皇子は光仁天皇の皇子とされ、大阪府北部の山間部には大門寺以外にも高槻市の本山寺、

同市の神峯山寺など、開成皇子開基伝承をもつ寺院が点在する。

貞観年間(859~877)には本堂・無量寿堂・御影堂・三重塔・鎮守十二社権現拝殿・

白山権現・護摩堂・中門・弁才天・経蔵・千手堂・楼門・奥院・薬王寺等の諸堂を境内に有し、

隆盛を極めていたと伝えられる。

平安時代末期~鎌倉時代中期の約100年間には経尊と長賢が願主となり一切経書写が行なわれ、

北摂を中心とした近隣諸国の善男善女の経済的な支援があった。

現在では78巻のみが現存している。

壮大な伽藍も建久の地震・元弘の兵火により荒廃した。

現在の伽藍は中興開山快我上人空寿により江戸時代初期に再建された。

その頃より光明講・観音講・山上講などの講社を持ち、祈願寺としても信仰を集めた。

かなり時間がかかるので今回は断念。

第二候補の茨木市にある古刹大門寺へ。

大門寺は有名ではありませんが、

開成皇子が開基し弘法大師が9年滞留されたという由緒ある寺院です。

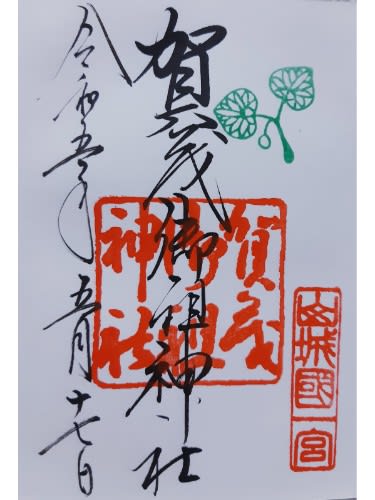

所在地:大阪府茨木市大門寺97

宗派:真言宗御室派

御本尊:如意輪観世音菩薩

創建:(伝)宝亀2年(771)

開基 :(伝)開成皇子

札所:摂津国八十八箇所霊場、摂津国三十三箇所霊場

【縁起】

寺伝によれば宝亀2年(771)に開成皇子の開基とされる。

当初は寺号を青龍寺と称していた。

その後、空海がこの地を来訪して滞在9年間に及び、

その際に金剛・蔵王の2像を彫刻し大門寺の守護神としたという。

開成皇子は光仁天皇の皇子とされ、大阪府北部の山間部には大門寺以外にも高槻市の本山寺、

同市の神峯山寺など、開成皇子開基伝承をもつ寺院が点在する。

貞観年間(859~877)には本堂・無量寿堂・御影堂・三重塔・鎮守十二社権現拝殿・

白山権現・護摩堂・中門・弁才天・経蔵・千手堂・楼門・奥院・薬王寺等の諸堂を境内に有し、

隆盛を極めていたと伝えられる。

平安時代末期~鎌倉時代中期の約100年間には経尊と長賢が願主となり一切経書写が行なわれ、

北摂を中心とした近隣諸国の善男善女の経済的な支援があった。

現在では78巻のみが現存している。

壮大な伽藍も建久の地震・元弘の兵火により荒廃した。

現在の伽藍は中興開山快我上人空寿により江戸時代初期に再建された。

その頃より光明講・観音講・山上講などの講社を持ち、祈願寺としても信仰を集めた。