京都にはもう一つの恋塚という名前が付いたお寺があるのを、

ご存知だろうか。

恋塚浄禅寺というのですが、

むしろ京都六地蔵巡りの鳥羽地蔵の方が圧倒的に名が知れています。

どうやら先に参拝した恋塚寺と同じ縁起があるようで、

どちらが本当なんでしょうかね。

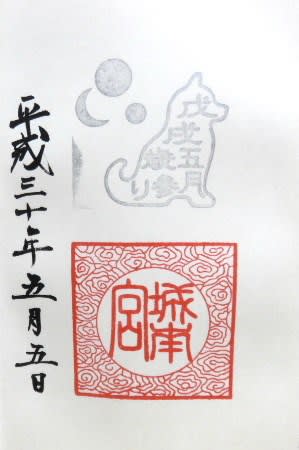

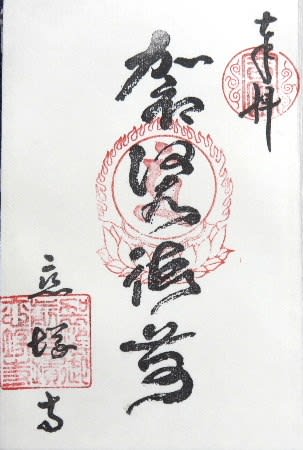

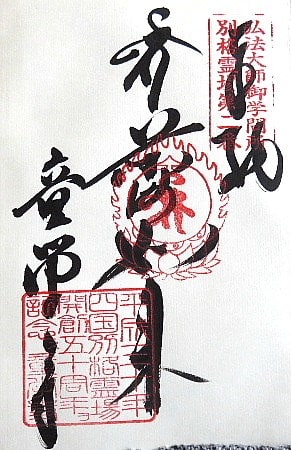

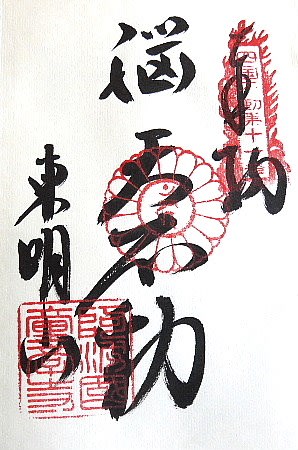

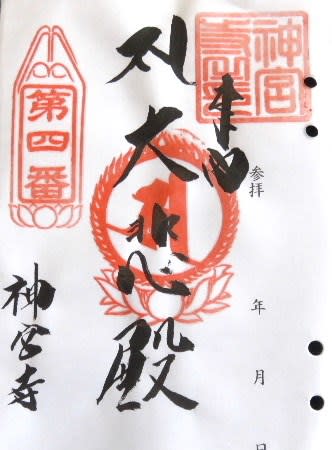

御朱印は六地蔵まつりの時以外は要予約でめんどくさいので、

今回はハナから御朱印は諦めています。(笑)

無料駐車場は山門横に7台分ありました。

所在地:京都府京都市南区上鳥羽岩ノ本町93

宗派:浄土宗西山禅林寺派

御本尊:阿弥陀如来

創建:寿永元年(1182)

開山:文覚上人

札所:京都六地蔵巡り

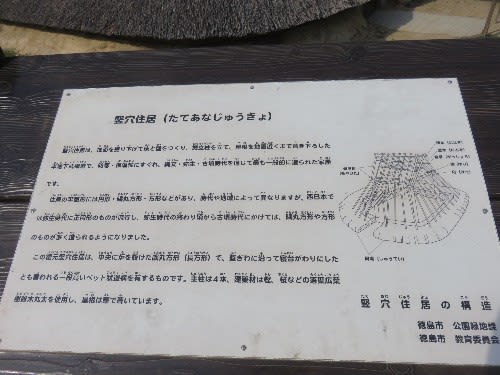

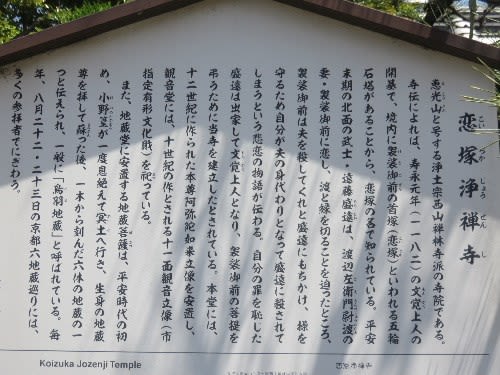

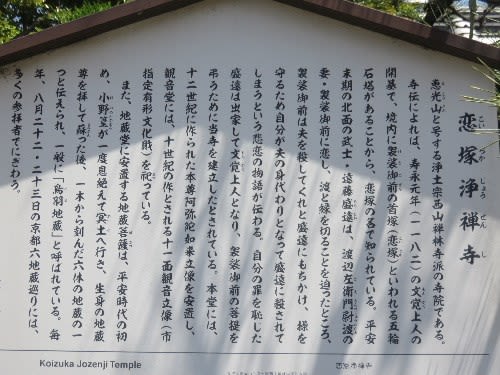

【縁起】

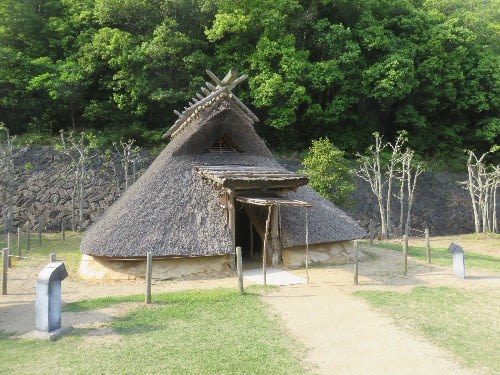

【全景】

【赤門】

こちらは通れないようになっていました。

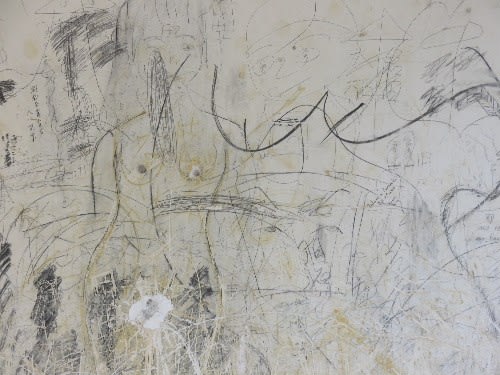

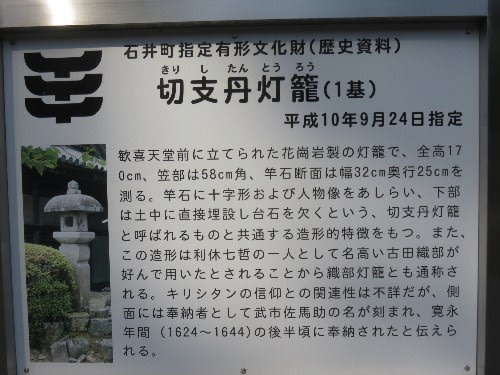

【石碑】

ガラスで保護されているとは、

この石碑は重要なものなんでしょうね。

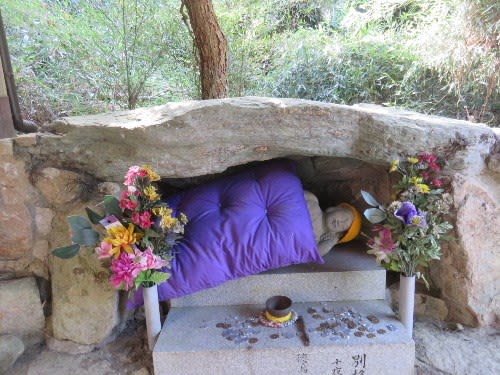

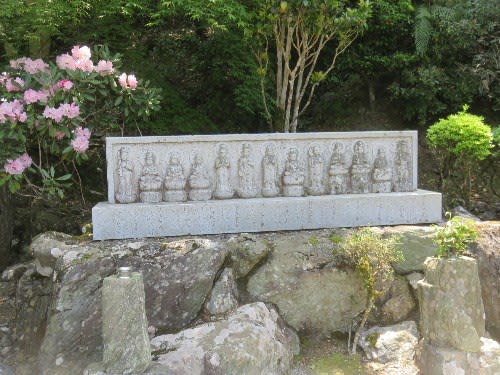

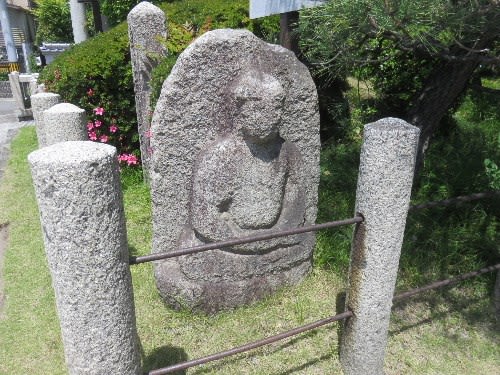

【石仏】

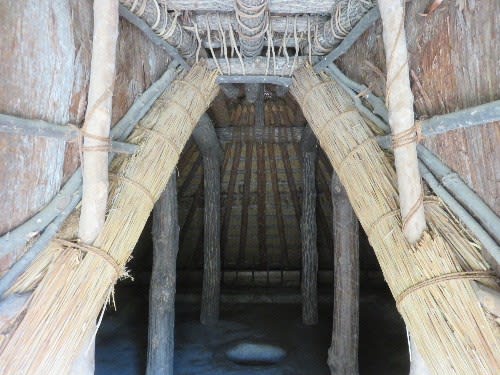

【山門】

【境内】

狭苦しい印象を感じる境内です。

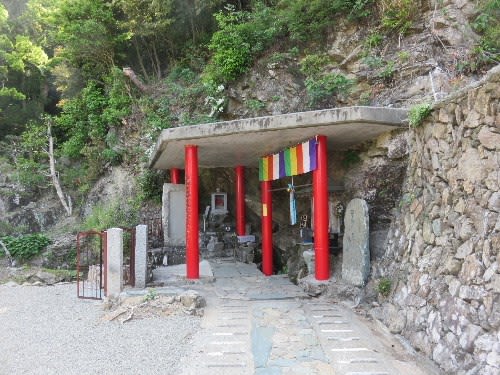

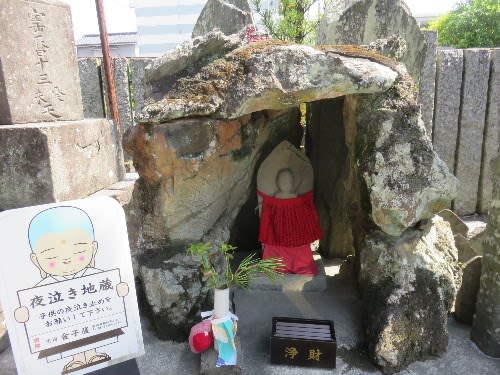

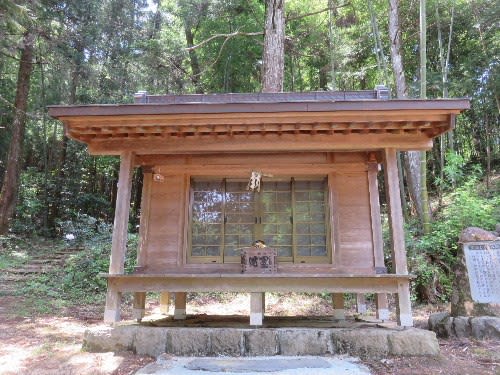

【地蔵堂】

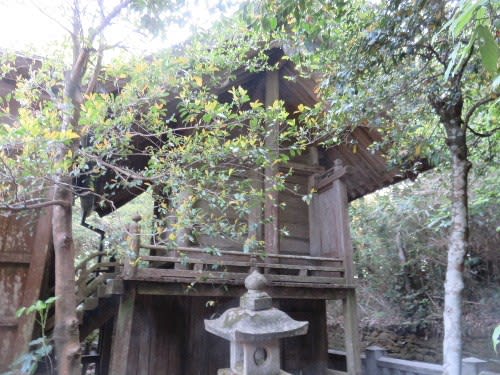

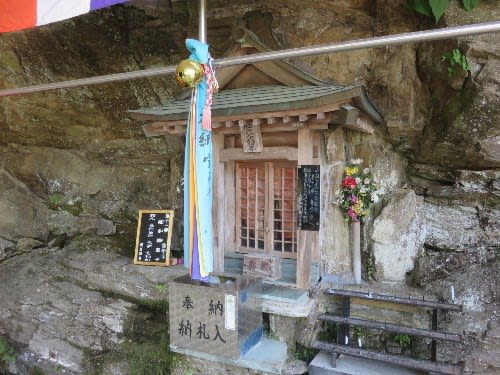

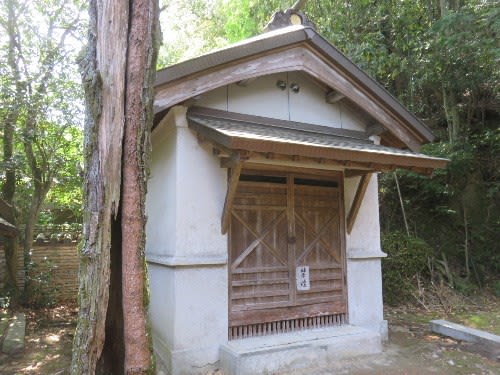

【観音堂】

十一面観世音菩薩等が祀られていました。

【本堂】

本堂だけが何故かシャットアウト。

残念です。

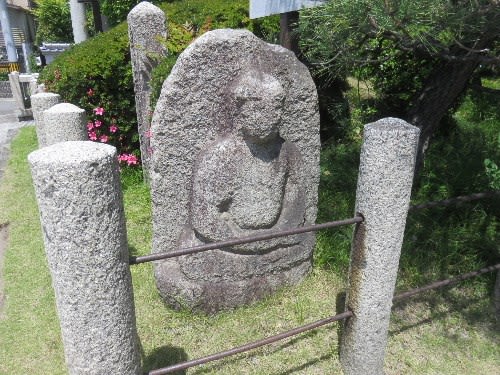

【石仏】

御朱印対応といい、排他的な境内の雰囲気といい、

余り良い気はしないお寺でした。

ご存知だろうか。

恋塚浄禅寺というのですが、

むしろ京都六地蔵巡りの鳥羽地蔵の方が圧倒的に名が知れています。

どうやら先に参拝した恋塚寺と同じ縁起があるようで、

どちらが本当なんでしょうかね。

御朱印は六地蔵まつりの時以外は要予約でめんどくさいので、

今回はハナから御朱印は諦めています。(笑)

無料駐車場は山門横に7台分ありました。

所在地:京都府京都市南区上鳥羽岩ノ本町93

宗派:浄土宗西山禅林寺派

御本尊:阿弥陀如来

創建:寿永元年(1182)

開山:文覚上人

札所:京都六地蔵巡り

【縁起】

【全景】

【赤門】

こちらは通れないようになっていました。

【石碑】

ガラスで保護されているとは、

この石碑は重要なものなんでしょうね。

【石仏】

【山門】

【境内】

狭苦しい印象を感じる境内です。

【地蔵堂】

【観音堂】

十一面観世音菩薩等が祀られていました。

【本堂】

本堂だけが何故かシャットアウト。

残念です。

【石仏】

御朱印対応といい、排他的な境内の雰囲気といい、

余り良い気はしないお寺でした。