今日は家族で鉄板焼を食べに大阪天満宮近くの鉄板焼 GUMPにやってきました。

ランチ、ディナーともにコースやアラカルトがありますが、

鉄板焼だとやはり目の前で肉を焼いてるのが見たいので、

黒毛和牛サーロインの大阪天満宮ランチコース(6千円)をチョイス。

こちらのお店のお肉は市場になかなか出ないという、

なにわ黒牛(A5ランク)です。

月5頭しか出荷出来ない希少純粋黒毛和牛で、

有名ホテルやミュシュラン店で使われているお肉で楽しみ。

車は近隣の有料駐車場が幾つかありましたが、

お店の隣に2台の有料駐車場が一番近いです。(笑)

所在地:大阪府大阪市北区天神橋2丁目5-3 第五新興ビル1F

予約専用番号:050-5232-9387

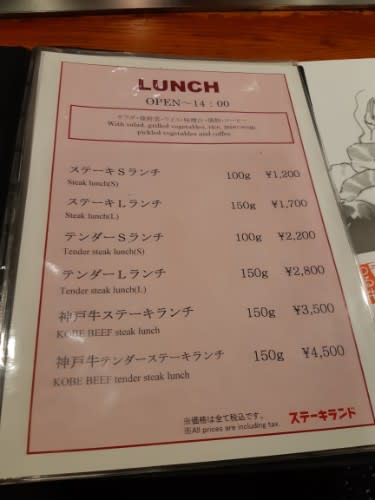

営業時間:【昼】11:00~14:30(最終来店時間14:00)

【夜】17:00~23:00(最終来店時間21:00)

定休日:月曜・第2,4日曜

駐車場:無し

【大阪天満宮ランチコース】

●自家製オニオンドレッシングミニサラダ

●季節のポタージュ

●鉄板ミニハンバーグ

●メイン 黒毛和牛サーロイン

(・ハラミステーキ・黒毛和牛おすすめ部位・黒毛和牛サーロイン・黒毛和牛フィレ)

●旬の焼野菜4種

●ローストオニオン

●ミニデザート

●ご飯

●1ドリンク

【店内】

店内はスタイリッシュでカウンター席と半個室のテーブル一つとなります。

【自家製オニオンドレッシングミニサラダ 】

ドレッシング美味し。

【旬の焼野菜4種・鉄板ミニハンバーグ】

焼きが始まりました。

しかしトマトを焼いたのは今までの食ったことないな。(笑)

【季節のポタージュ 】

これも美味し。

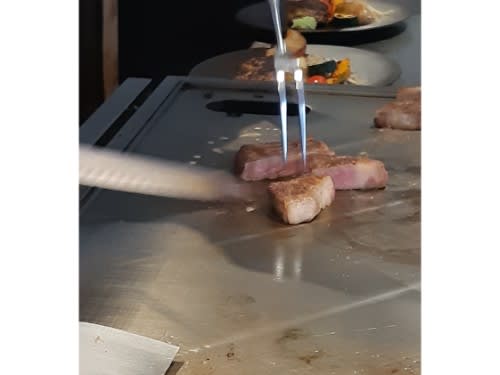

【黒毛和牛サーロイン】

鉄板焼といえばこのフランベはかかせない。

軽くシュッと切れるので食う前から肉の柔らかさが分かります。

いざ実食。

早速サーロインから。

めっちゃ柔らかくて美味すぎる。

うん、下手な神戸牛の赤身より和牛サーロインの方が美味いね。

ハンバーグは普通デミグラスソースとかが定番ですけど、

こちらは塩やポン酢で食べるスタイル。

味付け無しでも充分美味いハンバーグでした。

焼きトマトはシェフの言う通り焼くと甘かったです。

【赤ブドウジュース】

車なので赤ブドウジュースです。

他にビールやグラスワイン、ジュース等選べました。

一般的にブドウジュースは甘くて本当にジュースな感じなんですけど、

こちらのは結構ワインテーストで美味しかったです。

【デザート】

シャーベットでスッキリ。

写真は写していませんが他にご飯と汁物もあり。

ご飯はオプションでガーリックライス、和牛カレー、卵かけご飯に変更出来ます。

今回のサーロインステーキのコースは一人6千円也。

全部美味くて大変満足しました。

★5つです。(笑)