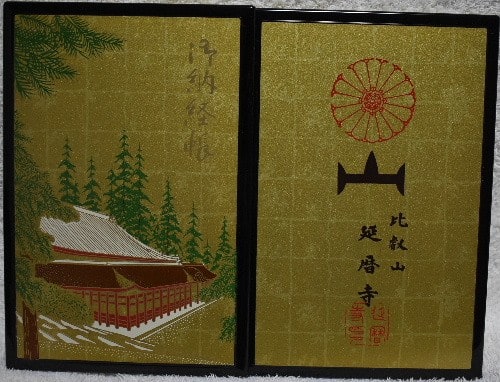

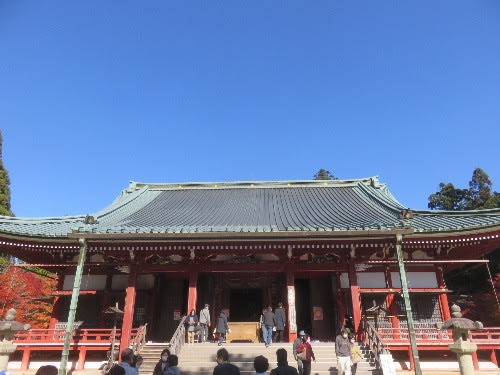

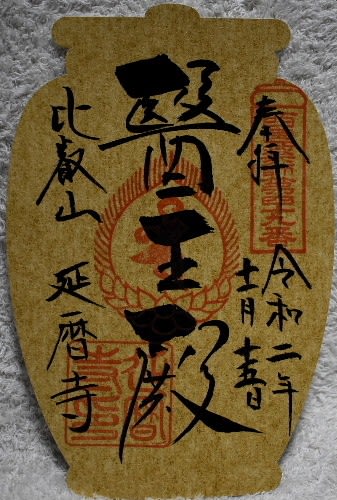

延暦寺の主要箇所はだいたい参拝したので、

今日はこのぐらいにして紅葉と景色を楽しむことにしよう。

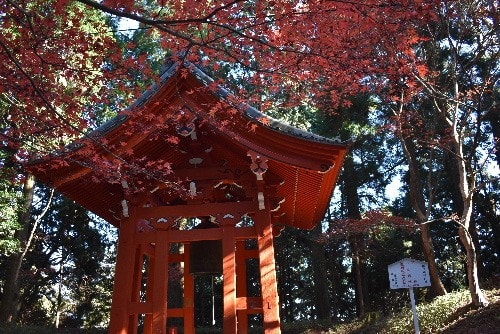

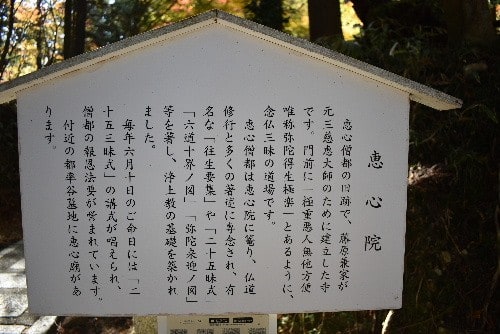

【紅葉】

横川地区の無料駐車場から見た紅葉と琵琶湖。

比叡山ドライブウェイを暫く走り、

ちびっこ広場がある夢見が丘に到着。

【風景】

駐車場に車を停めると雄大な風景が楽しめます。

標高800メートルから見る琵琶湖。

この風景を見ながら飲んだコーヒーがバリうまでした。

【夢見が丘】

ここの紅葉が見事。

一足早い紅葉を堪能した。

これから京都市内も次第に紅葉が進むでしょう。

今年はどこに行こうかな。

コロナもあるから行くか迷うな。

今日はこのぐらいにして紅葉と景色を楽しむことにしよう。

【紅葉】

横川地区の無料駐車場から見た紅葉と琵琶湖。

比叡山ドライブウェイを暫く走り、

ちびっこ広場がある夢見が丘に到着。

【風景】

駐車場に車を停めると雄大な風景が楽しめます。

標高800メートルから見る琵琶湖。

この風景を見ながら飲んだコーヒーがバリうまでした。

【夢見が丘】

ここの紅葉が見事。

一足早い紅葉を堪能した。

これから京都市内も次第に紅葉が進むでしょう。

今年はどこに行こうかな。

コロナもあるから行くか迷うな。