国会議事堂の次は日枝神社へ。

徳川家ゆかりの由緒ある神社であります。

裏鬼門として江戸城と江戸を守る神社の参拝が楽しみです。

所在地:東京都千代田区永田町2丁目10番5号

御祭神:大山咋神

相殿神:国常立神、伊弉冉神、足仲彦尊

創建:不明

社格:官幣大社・別表神社

札所:東京十社巡り

【由緒】

創建の年代は不詳。

文明10年(1478)太田道灌が江戸城築城にあたり、

川越の無量寿寺(現在の喜多院・中院)の鎮守である川越日枝神社を勧請したのに始まるという。

徳川家康が江戸に移封された時、城内の紅葉山に遷座し、江戸城の鎮守とした。

慶長9年(1604年)からの徳川秀忠による江戸城改築の際、

社地を江戸城外の麹町隼町に遷座し、庶民が参拝できるようになった。

社地は家康により5石、元和3年(1617)に秀忠により100石、

そして寛永12年(1635)に徳川家光からの寄付を加えて600石となった。

明暦3年(1657)明暦の大火により社殿を焼失した為、万治2年(1659)、

将軍家綱が赤坂の松平忠房の邸地を社地にあて現在地に遷座した。

この地は江戸城から見て裏鬼門に位置する。

明治元年(1868)11月の東京奠都の際に准勅祭社に指定された。

その後明治3年(1871)に神祇官直下から東京府管轄に移され、

明治5年(1873)の官国幣社の選定時にも漏れ、そのまま東京府の府社となった。

明治14年(1881)に氷川神社宮司で日枝神社の祠官を兼ねていた平山省斎が、

皇城鎮護の神社が府社であっていいはずがないので、官幣大社にしてほしいと願い出た。

この時は官幣大社にならなかったが、東京府・内務省の賛成を得て、

明治15年(1882)1月9日に官幣中社になった。

大正元年(1912)には官幣大社に昇格した。

昭和20年(1945)の東京大空襲で社殿が焼失し、昭和33年(1958)に再建された。

【山王鳥居】

面白い形をした鳥居です。

【山王男坂】

思っていたよりなかなか急な石段でした。

【神門】

これは美しい神門です。

東京はこのような派手な色使いの社殿が多いですけど、

決して嫌味には感じないのが素晴らしい。

【手水舎】

【宝物殿】

無料で拝観出来るということで余り期待していなかったけど、

入ってみてビックリした。

【太田道灌像】

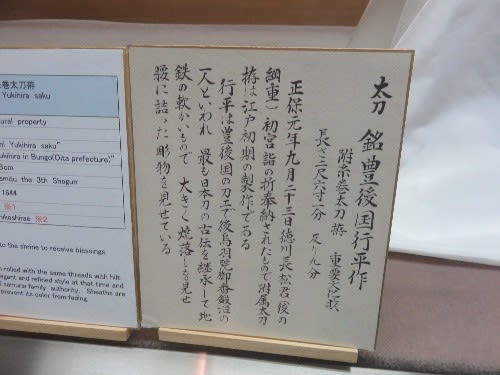

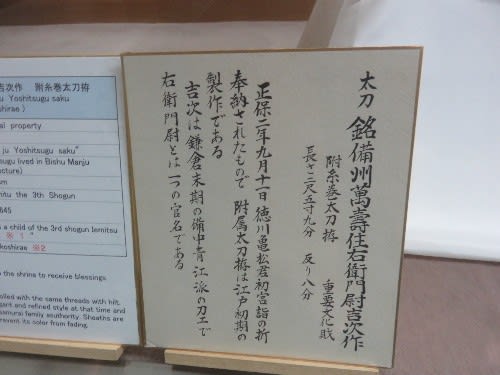

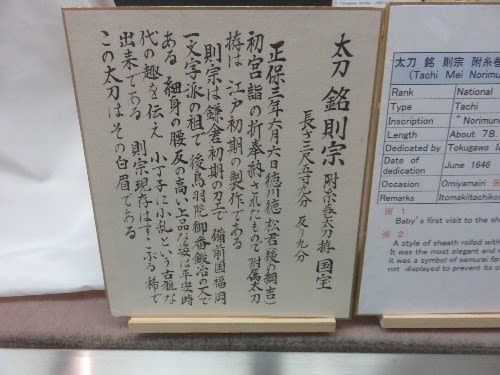

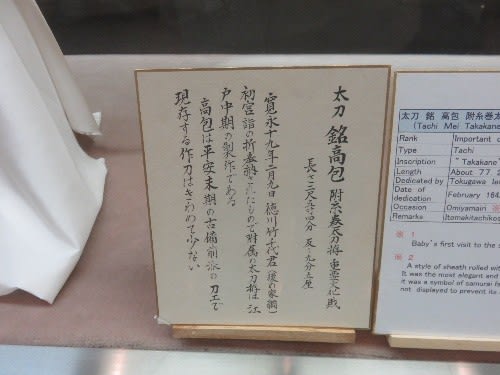

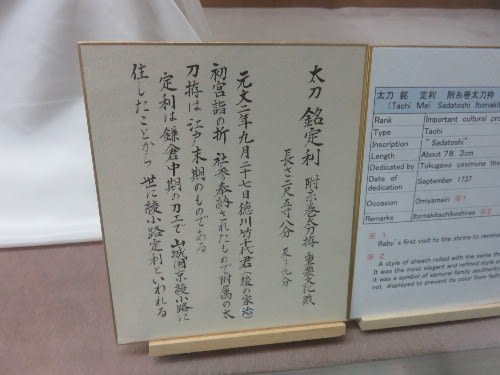

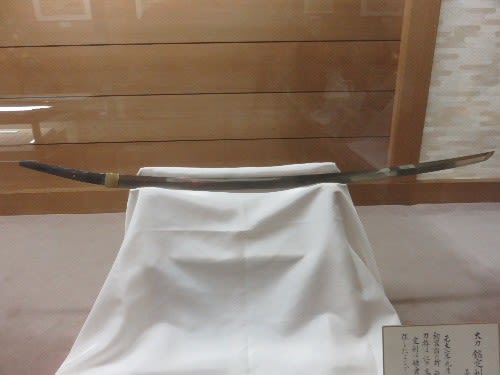

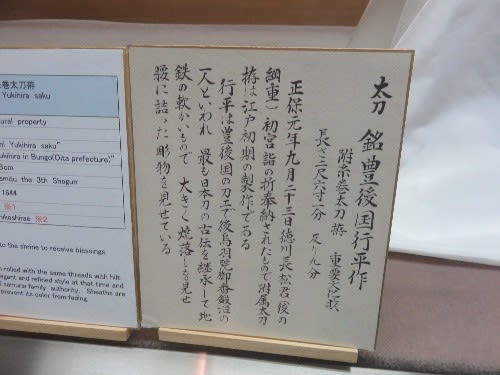

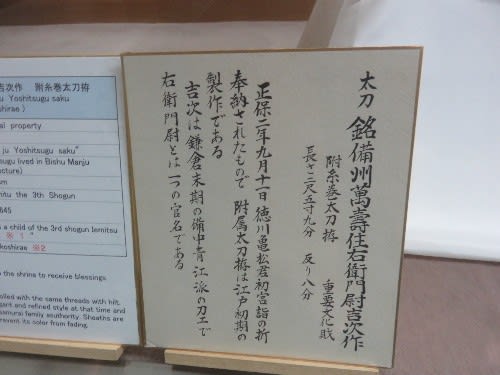

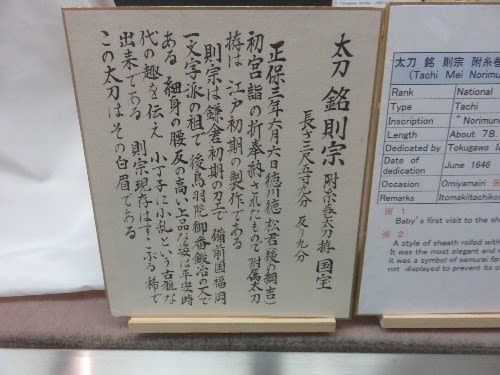

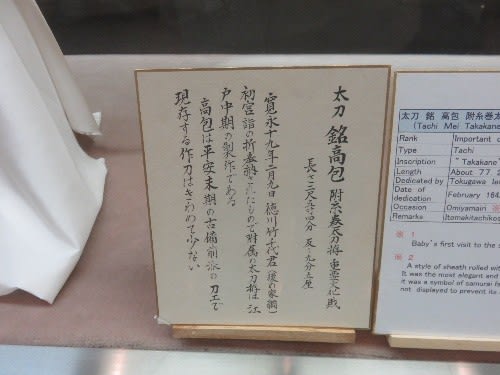

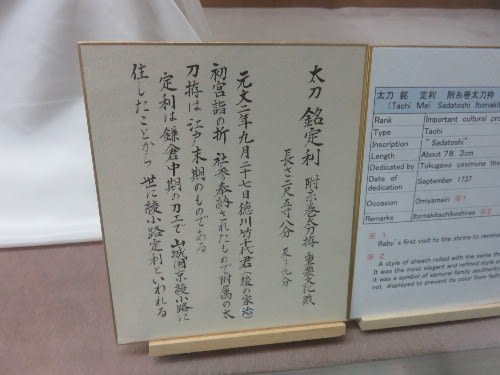

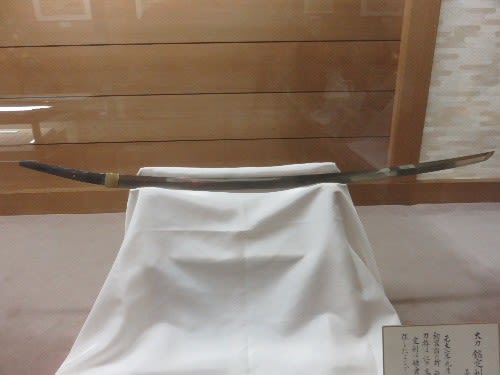

【刀剣】

まさか無料で国宝と重文の刀剣が見れるとは。

というか国宝の則宗が無料で拝めるなんて凄過ぎ。

ここだけで拝観料を取っていいレベルですよ。

本当に嬉しい誤算でした。

さて、気分が上がったところでお参りをしよう。

【拝殿】

後ろに高層ビルがあるのが東京の神社の特徴の一つです。

この色使いは関西の社殿では余り見ないタイプです。

【狛狛猿】

こんな所にお猿さんが。

しかもオスとメスがいました。

あ、よく見ると子ザルもいた。(^^

猿は鬼門を守る神の使いとされる。

【神輿庫】

【蔵】

【山王稲荷神社・猿田彦神社】

【紫陽花】

【鳥居】

稲荷神社の鳥居が良い雰囲気です。

【大鳥居】

こちらが正鳥居かと思ったが裏鳥居なのね。

【狛犬】

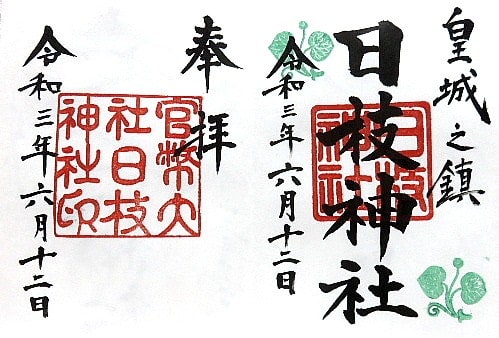

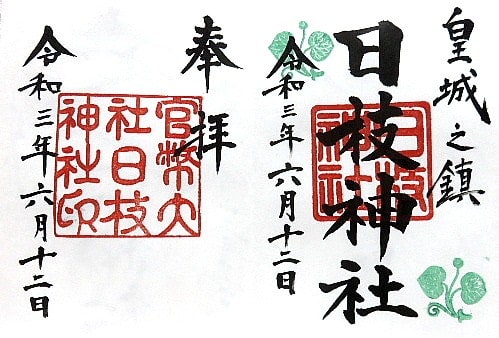

【御朱印】

四体のうち二体をいただきました。

東京の神社の御朱印代は500円がデフォルトになってきてますね。

さすが物価の高い東京だけある。

しかし日枝神社はおまけを貰えました。(^^

徳川家ゆかりの由緒ある神社であります。

裏鬼門として江戸城と江戸を守る神社の参拝が楽しみです。

所在地:東京都千代田区永田町2丁目10番5号

御祭神:大山咋神

相殿神:国常立神、伊弉冉神、足仲彦尊

創建:不明

社格:官幣大社・別表神社

札所:東京十社巡り

【由緒】

創建の年代は不詳。

文明10年(1478)太田道灌が江戸城築城にあたり、

川越の無量寿寺(現在の喜多院・中院)の鎮守である川越日枝神社を勧請したのに始まるという。

徳川家康が江戸に移封された時、城内の紅葉山に遷座し、江戸城の鎮守とした。

慶長9年(1604年)からの徳川秀忠による江戸城改築の際、

社地を江戸城外の麹町隼町に遷座し、庶民が参拝できるようになった。

社地は家康により5石、元和3年(1617)に秀忠により100石、

そして寛永12年(1635)に徳川家光からの寄付を加えて600石となった。

明暦3年(1657)明暦の大火により社殿を焼失した為、万治2年(1659)、

将軍家綱が赤坂の松平忠房の邸地を社地にあて現在地に遷座した。

この地は江戸城から見て裏鬼門に位置する。

明治元年(1868)11月の東京奠都の際に准勅祭社に指定された。

その後明治3年(1871)に神祇官直下から東京府管轄に移され、

明治5年(1873)の官国幣社の選定時にも漏れ、そのまま東京府の府社となった。

明治14年(1881)に氷川神社宮司で日枝神社の祠官を兼ねていた平山省斎が、

皇城鎮護の神社が府社であっていいはずがないので、官幣大社にしてほしいと願い出た。

この時は官幣大社にならなかったが、東京府・内務省の賛成を得て、

明治15年(1882)1月9日に官幣中社になった。

大正元年(1912)には官幣大社に昇格した。

昭和20年(1945)の東京大空襲で社殿が焼失し、昭和33年(1958)に再建された。

【山王鳥居】

面白い形をした鳥居です。

【山王男坂】

思っていたよりなかなか急な石段でした。

【神門】

これは美しい神門です。

東京はこのような派手な色使いの社殿が多いですけど、

決して嫌味には感じないのが素晴らしい。

【手水舎】

【宝物殿】

無料で拝観出来るということで余り期待していなかったけど、

入ってみてビックリした。

【太田道灌像】

【刀剣】

まさか無料で国宝と重文の刀剣が見れるとは。

というか国宝の則宗が無料で拝めるなんて凄過ぎ。

ここだけで拝観料を取っていいレベルですよ。

本当に嬉しい誤算でした。

さて、気分が上がったところでお参りをしよう。

【拝殿】

後ろに高層ビルがあるのが東京の神社の特徴の一つです。

この色使いは関西の社殿では余り見ないタイプです。

【狛狛猿】

こんな所にお猿さんが。

しかもオスとメスがいました。

あ、よく見ると子ザルもいた。(^^

猿は鬼門を守る神の使いとされる。

【神輿庫】

【蔵】

【山王稲荷神社・猿田彦神社】

【紫陽花】

【鳥居】

稲荷神社の鳥居が良い雰囲気です。

【大鳥居】

こちらが正鳥居かと思ったが裏鳥居なのね。

【狛犬】

【御朱印】

四体のうち二体をいただきました。

東京の神社の御朱印代は500円がデフォルトになってきてますね。

さすが物価の高い東京だけある。

しかし日枝神社はおまけを貰えました。(^^