松坂牛を食ってパワー充填し神社仏閣巡り再開。

次は松阪駅に近い場所にある継松寺という厄除観音のお寺へ。

ここは聖武天皇が勅願により行基菩薩が創建されたとされる、

とても由緒のあるお寺です。

お寺には無料駐車場がありました。

所在地:三重県松阪市中町1952

宗派:高野山真言宗

御本尊:如意輪観世音菩薩

創建:(伝)天平15年(743)

開山 :(伝)行基菩薩

勅願:(伝)聖武天皇

札所:三重四国八十八ヶ所霊場、伊勢西国三十三所観音霊場、東海三十六不動尊霊場、

東海新西国霊場

【縁起】

聖武天皇は伊勢神宮へ行基を遣わし、奈良大仏建立の神勅を奉伺せられた。

行基は霊告を蒙り当地方に四ヵ寺を建て、本尊に如意輪観音を祀り、

事業達成を祈願なされた。当山はその内今に残る随一の霊場である。

さらに本尊より無事達成を守護するとのお告げを感得、その旨天皇に報告。

天皇は42歳の厄年にあたり、本尊如意輪観音を宮中に迎え厄除祈願の上、

伽藍造営を詔勅され、如意輪院の勅額を下賜せられた。

当山が日本最初の厄除霊場といわれる所以がここにある。

天平勝宝2年(750)大洪水被害のあと、再建なされた継松法師の名にちなみ、

寺号を継松寺と称することになったと伝える。

延暦21年(802)弘法大師が当山に逗留され、

不動明王、毘沙門天王を刻み本尊の脇侍として祀られ、

この大師との仏縁により真言宗の寺院となった。

天正9年(1581)松阪城主蒲生氏郷より寺地を拝領し、飯高郡石津卿より現在地へ移った。

この時今の継松寺が始まった。時の住職政算上人を中興第一世とし、今日に至っている。

平成9年8月、230年ぶりに本堂及び隣接する堂宇、山門等解体大修理が施行された。

当山は通称岡寺観音と呼ばれ、厄除の観音霊場として広く親しまれている。

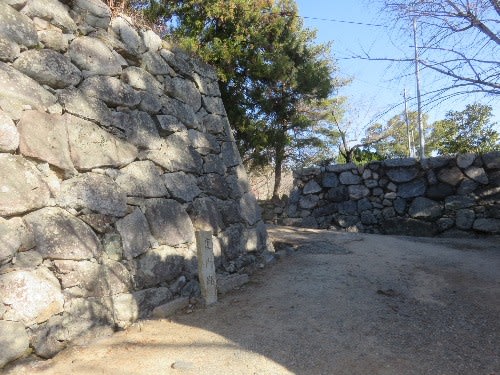

【赤門】

こちらは開かずの門のようです。

【山門】

これは豪壮なる見事な山門ですね。

威圧感がありました。

【境内】

【本堂】

観音霊場らしい造りの本堂です。

内陣は見ることが出来ませんでした。

オフィシャルHPを見ると凄い良い内陣でしたので残念。

【地蔵堂】

本堂の左右には地蔵堂と大師堂があります。

【三面大黒天】

【大師堂】

向かって左側に大師堂があり、

弘法大師が祀られていました。

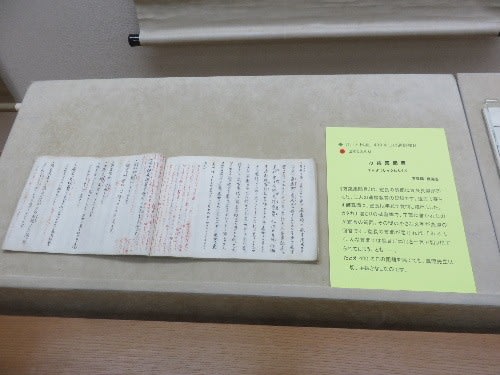

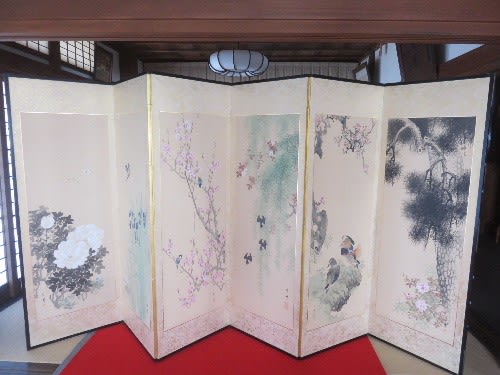

【書院】

寛永6年(1629)建立されたもの。

【香炉】

小津家当主が安永6年(1777)に寄進されたもの。

小津家は伊勢国司北畠家の一族の木造家に仕え、

松阪においては数多い江戸店持ちの豪商の中でも筆頭格に挙げられ、

宝暦5年(1755)には三井、長谷川、長井等と共に、

紀州藩の御為替御用を命じられています。

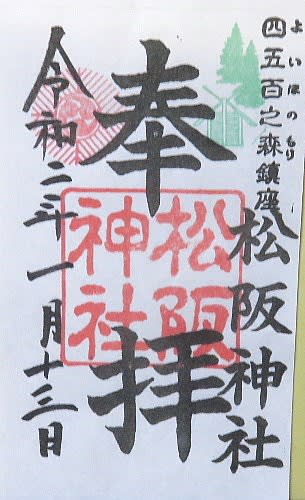

【鎮守社】

【鐘楼堂】

寛永16年(1639)建立されたもの。

【宝塔】

【庚申堂】

【石仏】

これにて継松寺の参拝終了。

御朱印はご坐剤でしたのでいただいておりません。

次は松阪駅に近い場所にある継松寺という厄除観音のお寺へ。

ここは聖武天皇が勅願により行基菩薩が創建されたとされる、

とても由緒のあるお寺です。

お寺には無料駐車場がありました。

所在地:三重県松阪市中町1952

宗派:高野山真言宗

御本尊:如意輪観世音菩薩

創建:(伝)天平15年(743)

開山 :(伝)行基菩薩

勅願:(伝)聖武天皇

札所:三重四国八十八ヶ所霊場、伊勢西国三十三所観音霊場、東海三十六不動尊霊場、

東海新西国霊場

【縁起】

聖武天皇は伊勢神宮へ行基を遣わし、奈良大仏建立の神勅を奉伺せられた。

行基は霊告を蒙り当地方に四ヵ寺を建て、本尊に如意輪観音を祀り、

事業達成を祈願なされた。当山はその内今に残る随一の霊場である。

さらに本尊より無事達成を守護するとのお告げを感得、その旨天皇に報告。

天皇は42歳の厄年にあたり、本尊如意輪観音を宮中に迎え厄除祈願の上、

伽藍造営を詔勅され、如意輪院の勅額を下賜せられた。

当山が日本最初の厄除霊場といわれる所以がここにある。

天平勝宝2年(750)大洪水被害のあと、再建なされた継松法師の名にちなみ、

寺号を継松寺と称することになったと伝える。

延暦21年(802)弘法大師が当山に逗留され、

不動明王、毘沙門天王を刻み本尊の脇侍として祀られ、

この大師との仏縁により真言宗の寺院となった。

天正9年(1581)松阪城主蒲生氏郷より寺地を拝領し、飯高郡石津卿より現在地へ移った。

この時今の継松寺が始まった。時の住職政算上人を中興第一世とし、今日に至っている。

平成9年8月、230年ぶりに本堂及び隣接する堂宇、山門等解体大修理が施行された。

当山は通称岡寺観音と呼ばれ、厄除の観音霊場として広く親しまれている。

【赤門】

こちらは開かずの門のようです。

【山門】

これは豪壮なる見事な山門ですね。

威圧感がありました。

【境内】

【本堂】

観音霊場らしい造りの本堂です。

内陣は見ることが出来ませんでした。

オフィシャルHPを見ると凄い良い内陣でしたので残念。

【地蔵堂】

本堂の左右には地蔵堂と大師堂があります。

【三面大黒天】

【大師堂】

向かって左側に大師堂があり、

弘法大師が祀られていました。

【書院】

寛永6年(1629)建立されたもの。

【香炉】

小津家当主が安永6年(1777)に寄進されたもの。

小津家は伊勢国司北畠家の一族の木造家に仕え、

松阪においては数多い江戸店持ちの豪商の中でも筆頭格に挙げられ、

宝暦5年(1755)には三井、長谷川、長井等と共に、

紀州藩の御為替御用を命じられています。

【鎮守社】

【鐘楼堂】

寛永16年(1639)建立されたもの。

【宝塔】

【庚申堂】

【石仏】

これにて継松寺の参拝終了。

御朱印はご坐剤でしたのでいただいておりません。