東尋坊の雄島に鎮座する大湊神社から、

坂井市三国町にある瀧谷寺へ。

瀧谷と書いて「たきだん」と読む、

北陸三十三観音霊場の一つです。

所在地:福井県坂井市三国町滝谷1-7-15

宗派:真言宗智山派

御本尊:薬師如来

創建:永和元年(1375)

開基:睿憲上人

札所:北陸三十三観音霊場、北陸白寿観音霊場、越之国震災復興三十三ヶ所観音霊場

【縁起】

南北朝時代の末、永和元年(1375)に紀州根来寺の睿憲上人が創建。

この地を支配していた奈良大乗院が寺領五百石を寄進して伽藍造営、

以来、朝倉・柴田・松平氏など歴代領主の祈願寺として栄えました。

幕末には京都より勤王僧道雅が来て法統を継いだことで、

梁川星巌や梅田雲浜らの志士がしばしば当寺を訪ねて国事を論じました。

江戸期建築の観音堂には理源大師作で鳥羽法皇念持仏の聖如意輪観世音菩薩が祀られ、

本堂の泰澄大師作と伝えられる薬師如来や不動明王・愛染明王等と共に信仰を集め、

国宝の金銅毛彫宝相華文磬や重文の地蔵菩薩図像ほか数多くの寺宝が保存されています。

観音堂前の石庭は北陸随一といわれています。

【参道】

大型の無料駐車場に車を停め、

近くにある拝観受付で500円を支払い参道を進む。

【地蔵堂】

【修行大師】

南無大師遍照金剛

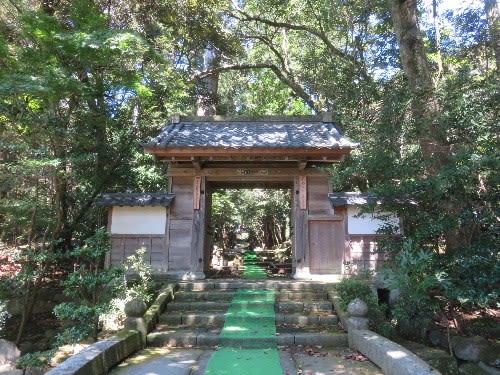

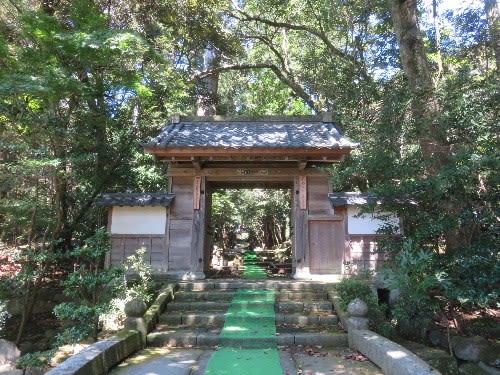

【総門】

【参道】

長い参道の真ん中に緑の敷物が。

滑り止めか知らないけど、緑色は無いわ~。(^^;

折角の参道の雰囲気も台無し。

もうちょっと焦げ茶色とか渋い色にしてほしい。(苦笑)

【龍】

口から水が出るらしいが、

今日は出ていませんでした。

【不動明王】

【龍泉院】

子院で御本尊は薬師如来。

【参道】

やっぱ緑は無いわ~。(^^;

【現代アート】

こんな所にゴミが放置してるなんて、

全くもってけしからんと思っていたら、

JKの作品だったとは。(^^;

狙った作品だと思うけど、あれはやり過ぎコージー。

どう見てもゴミです。

【山門】

天正年間に柴田勝家の寄進によって建立されたそうです。

山門横にも数台分の駐車場がありました。

足腰が悪い人には良い配慮です。

【本堂】

立派な本堂です。

さすが重要文化財。

【観音堂】

こちらも重要文化財。

本堂横の入口からまずは本堂内陣へ。

【本堂】

本堂と観音堂の御本尊様と襖絵は撮影禁止ですが、

それ以外は撮影OKです。

【本堂前庭】

桜が咲いたら最高でしょうね。

次回は春に訪れることにしよう。

【石庭】

本堂横の観音堂へ移動。

観音堂から座って石庭を見てるととても落ち着けました。

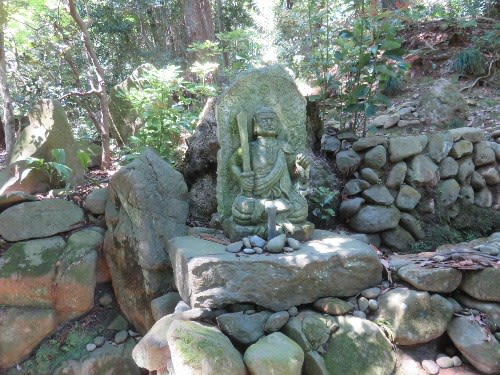

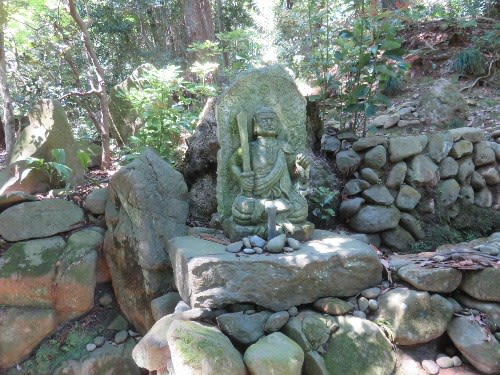

【石仏】

【宝篋印塔】

【開山堂】

【鎮守堂】

重要文化財。

開山睿憲上人により勧請された安島雄島の三保明神等が、

祀られています。

【名勝庭園】

京都のお寺のような良い庭園です。

癒されるわ~。(^^

【客殿】

【猫】

続いて少し離れた宝物殿へ。

【宝物殿】

こちらも撮影禁止でした。

今となっては何を見たか覚えていない。(^^;

これにて瀧谷寺の参拝終了。

【山門】

ここから見る山門が良いね。

【鐘楼】

上を何気に見ると鐘楼が。

鐘楼門だったのね。

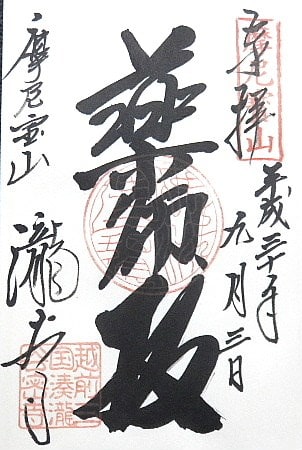

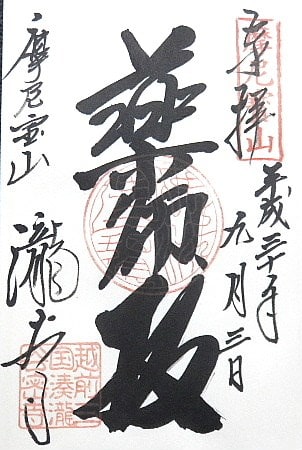

【御朱印】

三体の御朱印がありましたが、

全部いただくのは節操が無いので二体をいただきました。

それにしても参道の緑の敷物だけは何とかならないかな。

坂井市三国町にある瀧谷寺へ。

瀧谷と書いて「たきだん」と読む、

北陸三十三観音霊場の一つです。

所在地:福井県坂井市三国町滝谷1-7-15

宗派:真言宗智山派

御本尊:薬師如来

創建:永和元年(1375)

開基:睿憲上人

札所:北陸三十三観音霊場、北陸白寿観音霊場、越之国震災復興三十三ヶ所観音霊場

【縁起】

南北朝時代の末、永和元年(1375)に紀州根来寺の睿憲上人が創建。

この地を支配していた奈良大乗院が寺領五百石を寄進して伽藍造営、

以来、朝倉・柴田・松平氏など歴代領主の祈願寺として栄えました。

幕末には京都より勤王僧道雅が来て法統を継いだことで、

梁川星巌や梅田雲浜らの志士がしばしば当寺を訪ねて国事を論じました。

江戸期建築の観音堂には理源大師作で鳥羽法皇念持仏の聖如意輪観世音菩薩が祀られ、

本堂の泰澄大師作と伝えられる薬師如来や不動明王・愛染明王等と共に信仰を集め、

国宝の金銅毛彫宝相華文磬や重文の地蔵菩薩図像ほか数多くの寺宝が保存されています。

観音堂前の石庭は北陸随一といわれています。

【参道】

大型の無料駐車場に車を停め、

近くにある拝観受付で500円を支払い参道を進む。

【地蔵堂】

【修行大師】

南無大師遍照金剛

【総門】

【参道】

長い参道の真ん中に緑の敷物が。

滑り止めか知らないけど、緑色は無いわ~。(^^;

折角の参道の雰囲気も台無し。

もうちょっと焦げ茶色とか渋い色にしてほしい。(苦笑)

【龍】

口から水が出るらしいが、

今日は出ていませんでした。

【不動明王】

【龍泉院】

子院で御本尊は薬師如来。

【参道】

やっぱ緑は無いわ~。(^^;

【現代アート】

こんな所にゴミが放置してるなんて、

全くもってけしからんと思っていたら、

JKの作品だったとは。(^^;

狙った作品だと思うけど、あれはやり過ぎコージー。

どう見てもゴミです。

【山門】

天正年間に柴田勝家の寄進によって建立されたそうです。

山門横にも数台分の駐車場がありました。

足腰が悪い人には良い配慮です。

【本堂】

立派な本堂です。

さすが重要文化財。

【観音堂】

こちらも重要文化財。

本堂横の入口からまずは本堂内陣へ。

【本堂】

本堂と観音堂の御本尊様と襖絵は撮影禁止ですが、

それ以外は撮影OKです。

【本堂前庭】

桜が咲いたら最高でしょうね。

次回は春に訪れることにしよう。

【石庭】

本堂横の観音堂へ移動。

観音堂から座って石庭を見てるととても落ち着けました。

【石仏】

【宝篋印塔】

【開山堂】

【鎮守堂】

重要文化財。

開山睿憲上人により勧請された安島雄島の三保明神等が、

祀られています。

【名勝庭園】

京都のお寺のような良い庭園です。

癒されるわ~。(^^

【客殿】

【猫】

続いて少し離れた宝物殿へ。

【宝物殿】

こちらも撮影禁止でした。

今となっては何を見たか覚えていない。(^^;

これにて瀧谷寺の参拝終了。

【山門】

ここから見る山門が良いね。

【鐘楼】

上を何気に見ると鐘楼が。

鐘楼門だったのね。

【御朱印】

三体の御朱印がありましたが、

全部いただくのは節操が無いので二体をいただきました。

それにしても参道の緑の敷物だけは何とかならないかな。