36番札所青龍寺から15キロ程離れた34番札所種間寺へ。

こちらには大型の無料駐車場がありました。

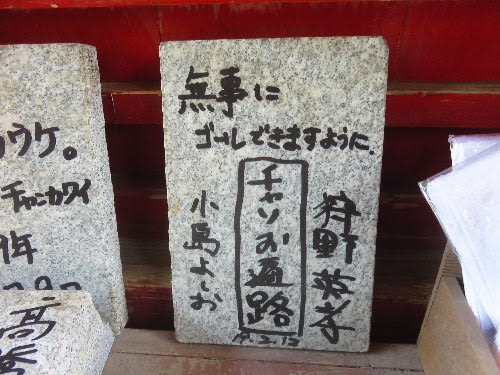

いざ参拝開始。

所在地:高知県高知市春野町秋山72

宗派:真言宗豊山派

御本尊:薬師如来

創建:(伝)弘仁年間(810-824)

開基:(伝)弘法大師

札所:四国八十八ヶ所霊場

【縁起】

敏達天皇の6年(577)百済の皇子から多くの経論とともに、

仏師や造寺工を贈る旨の勅書が届いた。

彼らが渡来したのは用明天皇の時代、大阪・四天王寺の造営にあたり落慶。

その帰途の航海中の土佐沖で強烈な暴風雨に襲われ、

種間寺が建つ本尾山にほど近い秋山の港に難を逃れて寄港した。

彼らは海上の安全を祈って薬師如来坐像を彫造し本尾山の山頂に祀った。

これが寺の起源とされている。

その後、200年以上が経過して唐から帰朝した弘法大師が、

この地を訪ねたのは弘仁年間である。

大師はその薬師如来像を本尊として安置し、諸堂を建てて開創された。

その折に唐からもち帰った種子の米、麦、あわ、きび、豆、

または稗の五穀を境内に蒔いたことから、種間寺と名付けたといわれる。

天暦年間(947〜957)、時の村上天皇が種間の勅額を下賜された。

また土佐藩主の山内公からの加護が厚く、広大な田畑や山林を寄贈されており、

堂舎の修築も行われている。

神仏分離令で廃寺となるが、明治13年(1880)に再興され現在に至る。

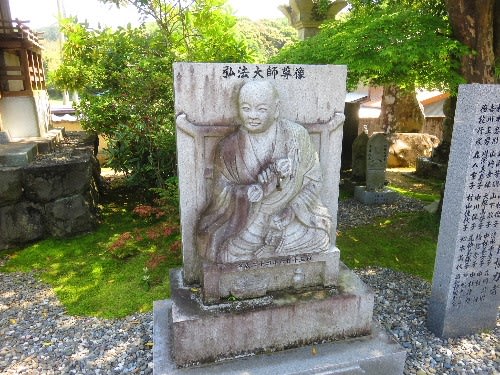

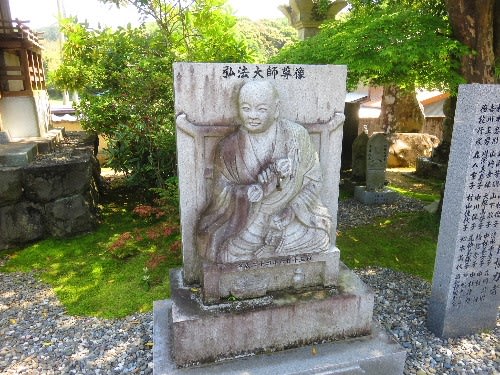

【修行大師】

【石仏】

【本堂】

【御本尊】

平安時代後期に造立された薬師如来。

重要文化財。

画像はネットで拾ったもの。

【石鎚神社】

【弘法大師尊像】

【宝篋印塔】

【鐘楼堂】

【子安観音】

【大師堂】

ありがたや ありがたや

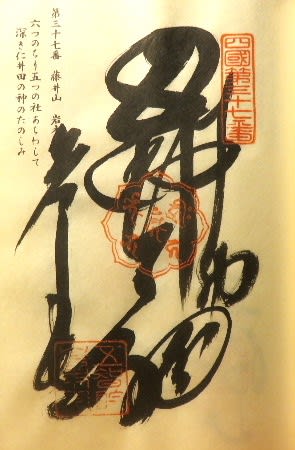

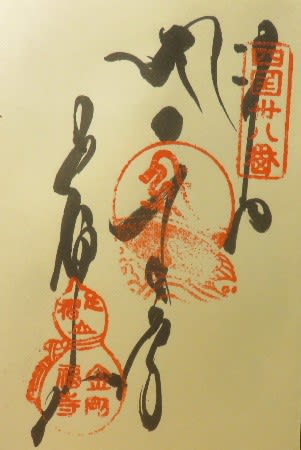

【御朱印】

番外霊場の本尾山奥の院の御朱印もいただけるようです。

種間寺の売店で売っていたメロンが安くて旨かった。(^^

こちらには大型の無料駐車場がありました。

いざ参拝開始。

所在地:高知県高知市春野町秋山72

宗派:真言宗豊山派

御本尊:薬師如来

創建:(伝)弘仁年間(810-824)

開基:(伝)弘法大師

札所:四国八十八ヶ所霊場

【縁起】

敏達天皇の6年(577)百済の皇子から多くの経論とともに、

仏師や造寺工を贈る旨の勅書が届いた。

彼らが渡来したのは用明天皇の時代、大阪・四天王寺の造営にあたり落慶。

その帰途の航海中の土佐沖で強烈な暴風雨に襲われ、

種間寺が建つ本尾山にほど近い秋山の港に難を逃れて寄港した。

彼らは海上の安全を祈って薬師如来坐像を彫造し本尾山の山頂に祀った。

これが寺の起源とされている。

その後、200年以上が経過して唐から帰朝した弘法大師が、

この地を訪ねたのは弘仁年間である。

大師はその薬師如来像を本尊として安置し、諸堂を建てて開創された。

その折に唐からもち帰った種子の米、麦、あわ、きび、豆、

または稗の五穀を境内に蒔いたことから、種間寺と名付けたといわれる。

天暦年間(947〜957)、時の村上天皇が種間の勅額を下賜された。

また土佐藩主の山内公からの加護が厚く、広大な田畑や山林を寄贈されており、

堂舎の修築も行われている。

神仏分離令で廃寺となるが、明治13年(1880)に再興され現在に至る。

【修行大師】

【石仏】

【本堂】

【御本尊】

平安時代後期に造立された薬師如来。

重要文化財。

画像はネットで拾ったもの。

【石鎚神社】

【弘法大師尊像】

【宝篋印塔】

【鐘楼堂】

【子安観音】

【大師堂】

ありがたや ありがたや

【御朱印】

番外霊場の本尾山奥の院の御朱印もいただけるようです。

種間寺の売店で売っていたメロンが安くて旨かった。(^^