美保関は未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選に認定され、

高浜虚子、与謝野鉄幹、晶子等の文人も訪れている地です。

美保神社の近くには青石畳通りがあり、

そこを進むと仏谷寺に行けます。

【青石畳通り】

趣のある建物がありますね。

普段はこんな色の石畳ですが、

雨に濡れると青みかかった色になるそうです。

所在地:松江市美保関町美保関661

宗派:浄土宗

御本尊:薬師如来

創建:不明

開基:行基菩薩

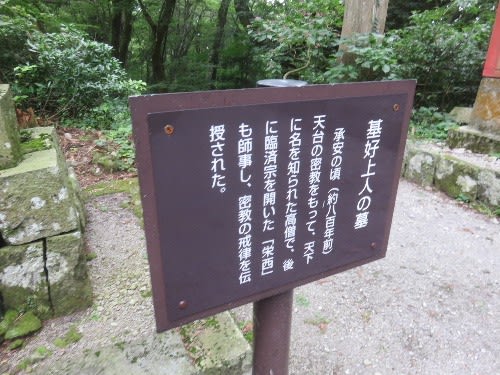

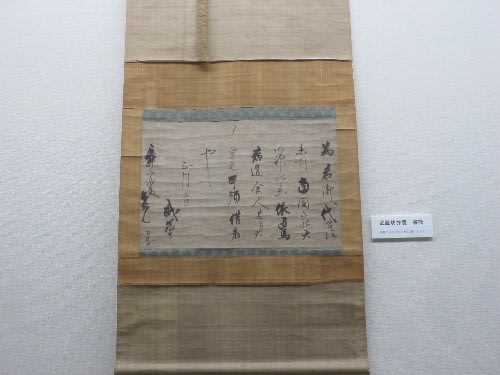

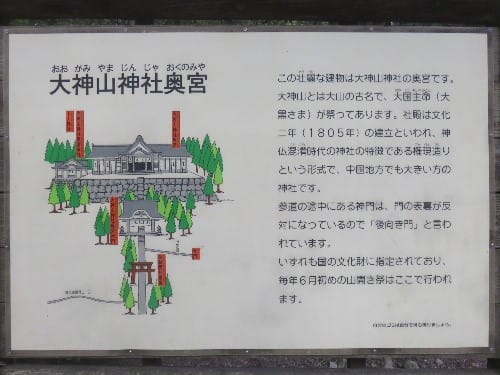

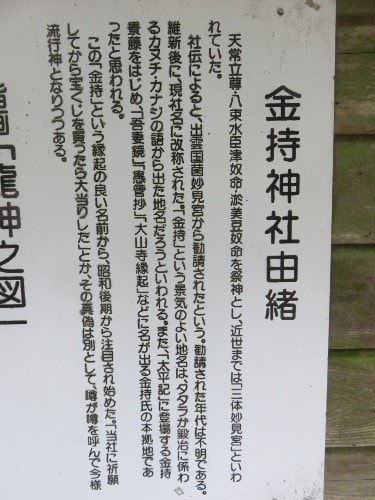

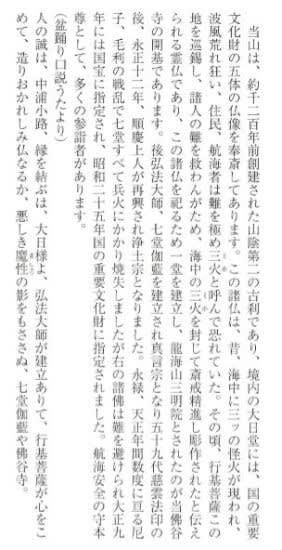

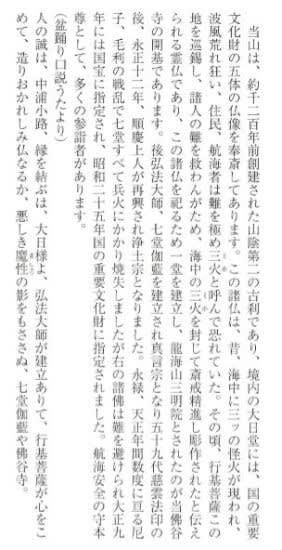

【縁起】

【山門】

こじんまりとしたお寺のようですが、

行基菩薩や弘法大師といったビッグネームが、

開基・創建されたというお寺です。

尚且つ、後鳥羽上皇や後醍醐天皇の行在所跡というから驚きです。

二人とも隠岐へ行く前に行在所とされたそうです。

【境内】

境内に入るとまぁまぁ広いやんと感じました。

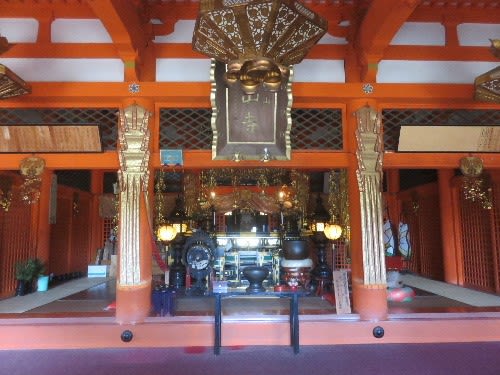

【本堂】

まずは本堂でお参り。

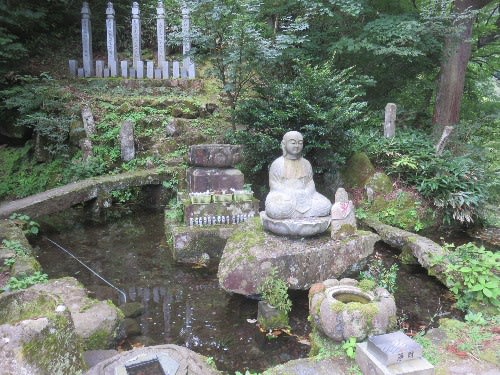

【吉三地蔵】

八百屋お七は恋人の吉三(生田庄之介)に会いたいが為に自宅を放火し、

放火の罪で捕縛されて鈴ヶ森刑場で火あぶりにされた。

吉三は西運と称して巡礼の旅に出て、

各地の名刹にお七の地蔵を建立していき、

この仏谷寺で生涯を閉じました。

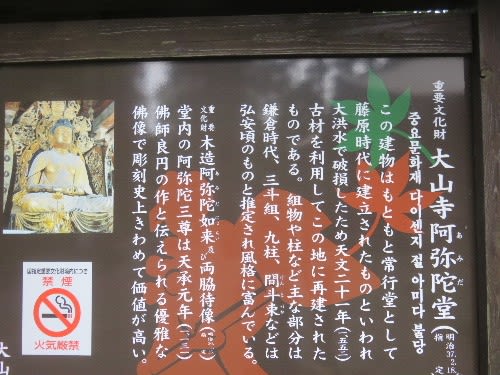

【大日堂】

こちらに5体の重文の仏様達が安置されています。

大日堂ではあるが大日如来は祀られていません。

真言宗時代には大日如来が祀られていたんでしょうか。

拝観は予約無しで大丈夫でした。

拝観料300円。

奥様に開けていただき堂内に入ると凄いと唸ってしまった。

撮影は特別な許可は不要で幾らでも撮ってくださいとのこと。

フラッシュ撮影は普段から絶対やってませんけど。

さすがです!

地方のこういうおおらかさが好きです。

黒い身体から発せられるオーラから威圧感を感じる程。

これほどの仏様達はそうそう拝めるものではありません。

素晴らしい。

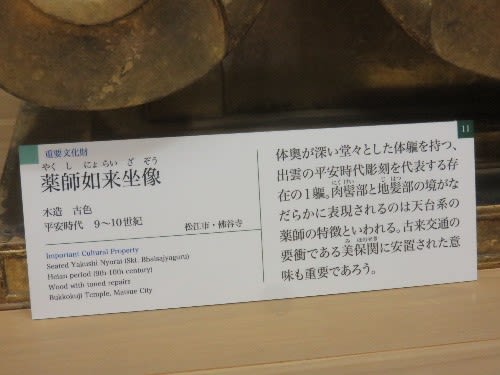

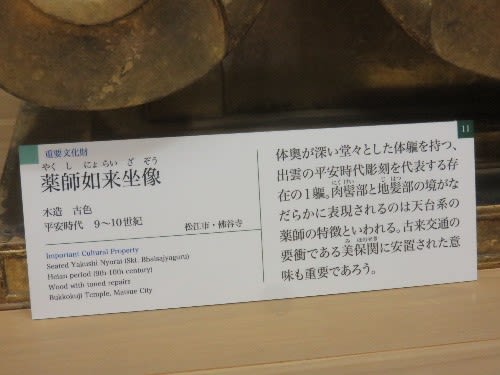

【薬師如来】

重要文化財。

平安初期の出雲様式の代表的かつ山陰最古の仏像です。

後ろから見れるのもポイント高しですね。

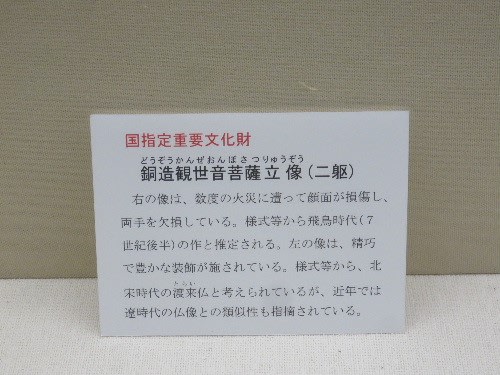

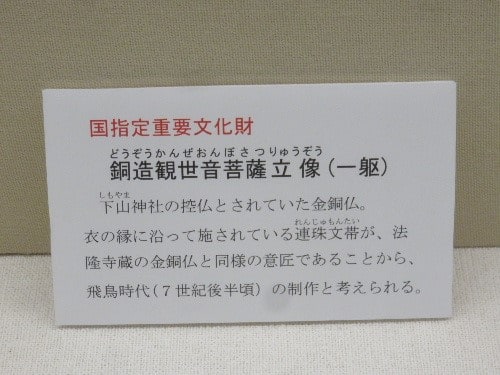

【虚空蔵菩薩・聖観世音菩薩】

向かって左側の二体も重要文化財。

【聖観世音菩薩】

衣の彫りが素晴らしいですね。

【虚空蔵菩薩】

こちらも衣紋の彫りが素晴らしい。

【日光菩薩・月光菩薩】

向かって右側に日光・月光菩薩。

うん?

普通薬師如来を両隣から守るように配置されるべき両菩薩が、

薬師如来の左側に安置されているのは何故だろう。

【月光菩薩】

重要文化財。

【日光菩薩】

重要文化財。

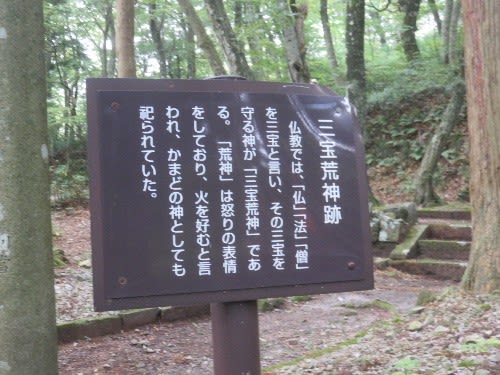

【毘沙門天】

【阿弥陀如来】

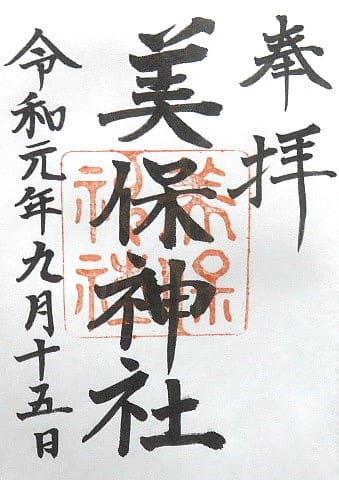

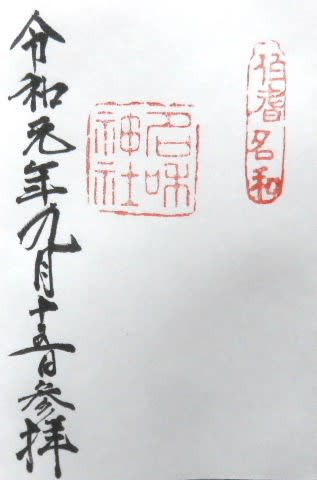

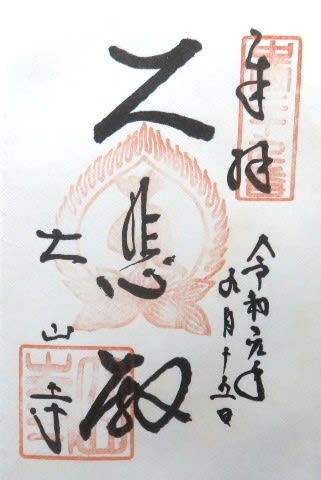

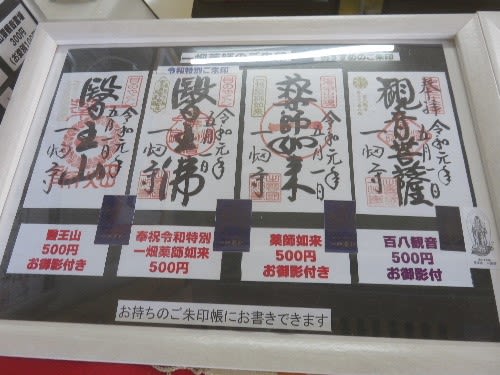

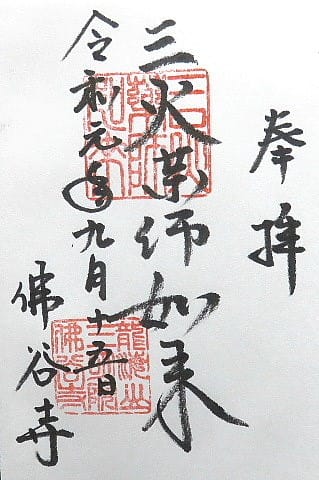

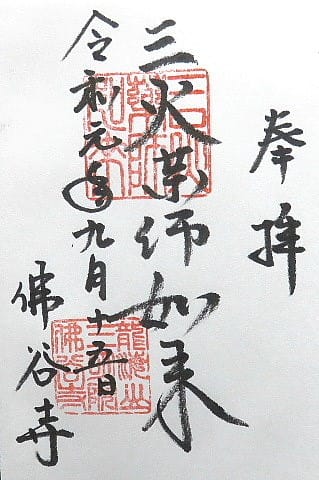

【御朱印】

最後に名残り惜しむかのように拝んで仏谷寺を去りました。

実に至福の時を過ごせて幸せでした。

たった300円とは安すぎですよ。(^^

高浜虚子、与謝野鉄幹、晶子等の文人も訪れている地です。

美保神社の近くには青石畳通りがあり、

そこを進むと仏谷寺に行けます。

【青石畳通り】

趣のある建物がありますね。

普段はこんな色の石畳ですが、

雨に濡れると青みかかった色になるそうです。

所在地:松江市美保関町美保関661

宗派:浄土宗

御本尊:薬師如来

創建:不明

開基:行基菩薩

【縁起】

【山門】

こじんまりとしたお寺のようですが、

行基菩薩や弘法大師といったビッグネームが、

開基・創建されたというお寺です。

尚且つ、後鳥羽上皇や後醍醐天皇の行在所跡というから驚きです。

二人とも隠岐へ行く前に行在所とされたそうです。

【境内】

境内に入るとまぁまぁ広いやんと感じました。

【本堂】

まずは本堂でお参り。

【吉三地蔵】

八百屋お七は恋人の吉三(生田庄之介)に会いたいが為に自宅を放火し、

放火の罪で捕縛されて鈴ヶ森刑場で火あぶりにされた。

吉三は西運と称して巡礼の旅に出て、

各地の名刹にお七の地蔵を建立していき、

この仏谷寺で生涯を閉じました。

【大日堂】

こちらに5体の重文の仏様達が安置されています。

大日堂ではあるが大日如来は祀られていません。

真言宗時代には大日如来が祀られていたんでしょうか。

拝観は予約無しで大丈夫でした。

拝観料300円。

奥様に開けていただき堂内に入ると凄いと唸ってしまった。

撮影は特別な許可は不要で幾らでも撮ってくださいとのこと。

フラッシュ撮影は普段から絶対やってませんけど。

さすがです!

地方のこういうおおらかさが好きです。

黒い身体から発せられるオーラから威圧感を感じる程。

これほどの仏様達はそうそう拝めるものではありません。

素晴らしい。

【薬師如来】

重要文化財。

平安初期の出雲様式の代表的かつ山陰最古の仏像です。

後ろから見れるのもポイント高しですね。

【虚空蔵菩薩・聖観世音菩薩】

向かって左側の二体も重要文化財。

【聖観世音菩薩】

衣の彫りが素晴らしいですね。

【虚空蔵菩薩】

こちらも衣紋の彫りが素晴らしい。

【日光菩薩・月光菩薩】

向かって右側に日光・月光菩薩。

うん?

普通薬師如来を両隣から守るように配置されるべき両菩薩が、

薬師如来の左側に安置されているのは何故だろう。

【月光菩薩】

重要文化財。

【日光菩薩】

重要文化財。

【毘沙門天】

【阿弥陀如来】

【御朱印】

最後に名残り惜しむかのように拝んで仏谷寺を去りました。

実に至福の時を過ごせて幸せでした。

たった300円とは安すぎですよ。(^^