華厳寺の次は初めて参拝する横蔵寺。

横蔵寺は即身仏が祀られ尚且つガラス越しに見て拝める、

非常にレアな経験が出来るお寺である。

即身仏は山形県が多いですが、

全国に18体ほどが現存している。

通常は3年後に掘り起こされ即身仏になるが、

中には掘り出されずにいる即身仏も多いとされています。

しかし、即身仏になる僧侶達の生き様は凄まじいものがある。

エジプトのミイラとは動機が余りにも違い過ぎる。

人々を未来永劫救おうとしてミイラ化となるなんて、

まさに究極の修行ですね。

畏敬の念を抱いて参拝したいと思います。

所在地:岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲神原1160

宗派 天台宗

御本尊:薬師如来

創建:伝・延暦20年(801)又は延暦24年(805)

開基:伝・三和次郎大夫藤原助基

札所:西美濃三十三観音霊場

【縁起】

平安時代から鎌倉時代の仏像等、多くの文化財を有する古寺であるが、

草創や沿革については史料が乏しく、平安時代末期頃までの寺史はほとんど不明。

寺伝によれば横蔵寺は天台宗宗祖最澄が自作の薬師如来を安置して創建した寺とされている。

伝承によれば最澄は比叡山延暦寺を開創する際に本尊薬師如来像を自ら刻んだが、

その薬師如来像を造ったのと同じ霊木からもう1体の薬師如来像を造った。

最澄はその2体目の薬師如来像を笈に入れて背負いながら諸国を旅したが、

延暦22年(803)横蔵寺のある地まで来た時に薬師如来像が動かなくなったので、

ここに一寺を建立して薬師如来像を祀ることにし、

地元の三和次郎大夫藤原助基が寺を建立したという。

鎌倉時代には38坊を有する大寺院だったというが、

鎌倉時代から室町時代の寺史も断片的にしか分かっていない。

元亀2年(1571)織田信長の兵火で焼失し現在ある本堂、三重塔、

仁王門等の主要伽藍は江戸時代の復興である。

織田信長の比叡山焼き討ちによって延暦寺の伽藍が灰になった後、

横蔵寺の本尊薬師如来像は延暦寺本尊と同じ霊木から造られた、

最澄自作の像という由緒ある像だということで延暦寺に移された。

その代わりに洛北の御菩薩池から移されたのが、

横蔵寺の現本尊である薬師如来像であるという。

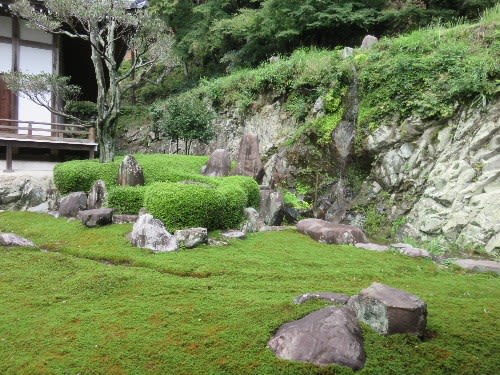

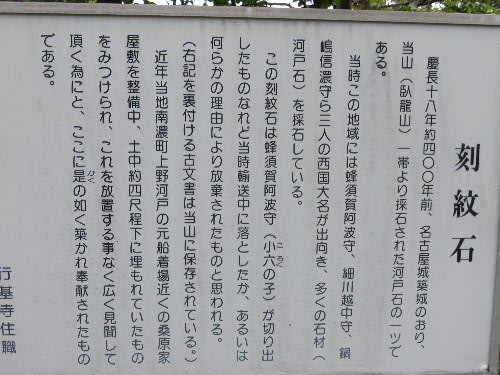

【石垣】

駐車場はこんな田舎なのに300円と有料でした。

まぁ、観光寺院でもあるので仕方ない。

少し離れた場所の駐車場は無料っぽかった。

【医王橋】

境内入口。

風情があって良い。

【石垣】

苔むした石垣がたまらない。

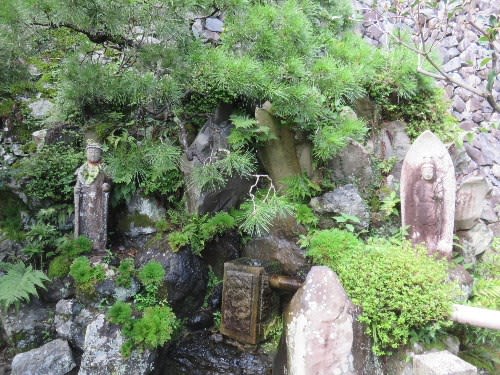

【境内社】

【本坊門】

渋い。

【仁王門】

こちらも渋い。

まさにいぶし銀といった渋さですね。

延宝3年(1675)再建されたもの。

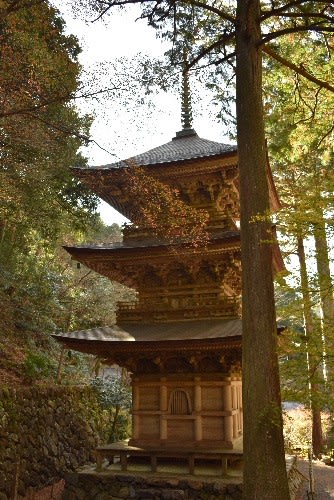

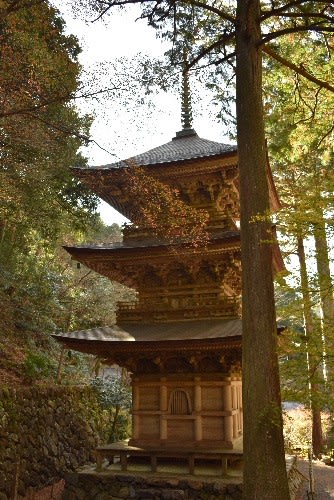

【三重塔】

渋い。

このお寺は何もかも渋い。

渋いものばっかりだわ。(笑)

もし霧があったら幽玄な雰囲気で更に最高でしょうね。

【本堂】

本堂も渋い。

渋いしか書いてない。(笑)

御本尊は厨子に安置され60年に一度の秘仏。

【鎮守社】

【境内社】

【参道】

【観音堂】

【宝物館】

【境内】

【瑠璃殿】

こちらに20数体もの重文の仏様達が安置されていて、

見応えたっぷりで堪能できました。

残念ながら撮影禁止でした。

拝観料500円要。

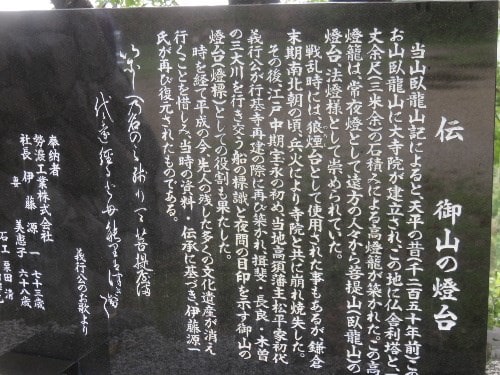

【舎利堂】

こちらに舎利仏が祀られていて近くで見れます。

カッパのミイラは見たことがありますが、

舎利仏は初めて見ました。

黒く小さくなった舎利仏は畏怖の念を抱かざるを得ない。

凄まじいものを感じました。

画像は勿論撮影禁止なのでありませんが、

ネットでは見ることが出来ます。

【舎利仏】

舎利堂に安置される舎利仏は妙心法師という人物の遺体である。

妙心法師は横蔵寺の地元の村の出身で俗名を古野小市良と言った。

天明元年(1781)に生まれ諸国を巡って仏道修行をし、

文化14年(1817)断食修行の後、今の山梨県都留市の御正体山で即身成仏したという。

遺体は何らの加工もなく自然にミイラ化したとされ、日本のミイラ仏の中では最も若い。

当初は成仏した地の山梨県都留郡鹿留村で保存されていたが、明治初年に山梨県庁に移され、

明治13年(1880)に明治天皇が天覧になられた際に、故郷へ戻すようにとのお言葉があり、

明治23年(1890)本人の出身地の横蔵寺に移された。

【御堂】

【境内】

【御朱印】

書置きを二体いただきました。

横蔵寺はこれにて参拝終了。

渋い伽藍と素晴らしい仏様と舎利仏があり、

とても充実した参拝が出来ました。

全くケチのつけようが無いお寺で、

個人的に華厳寺より横蔵寺の方が凄いと思いました。

横蔵寺は即身仏が祀られ尚且つガラス越しに見て拝める、

非常にレアな経験が出来るお寺である。

即身仏は山形県が多いですが、

全国に18体ほどが現存している。

通常は3年後に掘り起こされ即身仏になるが、

中には掘り出されずにいる即身仏も多いとされています。

しかし、即身仏になる僧侶達の生き様は凄まじいものがある。

エジプトのミイラとは動機が余りにも違い過ぎる。

人々を未来永劫救おうとしてミイラ化となるなんて、

まさに究極の修行ですね。

畏敬の念を抱いて参拝したいと思います。

所在地:岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲神原1160

宗派 天台宗

御本尊:薬師如来

創建:伝・延暦20年(801)又は延暦24年(805)

開基:伝・三和次郎大夫藤原助基

札所:西美濃三十三観音霊場

【縁起】

平安時代から鎌倉時代の仏像等、多くの文化財を有する古寺であるが、

草創や沿革については史料が乏しく、平安時代末期頃までの寺史はほとんど不明。

寺伝によれば横蔵寺は天台宗宗祖最澄が自作の薬師如来を安置して創建した寺とされている。

伝承によれば最澄は比叡山延暦寺を開創する際に本尊薬師如来像を自ら刻んだが、

その薬師如来像を造ったのと同じ霊木からもう1体の薬師如来像を造った。

最澄はその2体目の薬師如来像を笈に入れて背負いながら諸国を旅したが、

延暦22年(803)横蔵寺のある地まで来た時に薬師如来像が動かなくなったので、

ここに一寺を建立して薬師如来像を祀ることにし、

地元の三和次郎大夫藤原助基が寺を建立したという。

鎌倉時代には38坊を有する大寺院だったというが、

鎌倉時代から室町時代の寺史も断片的にしか分かっていない。

元亀2年(1571)織田信長の兵火で焼失し現在ある本堂、三重塔、

仁王門等の主要伽藍は江戸時代の復興である。

織田信長の比叡山焼き討ちによって延暦寺の伽藍が灰になった後、

横蔵寺の本尊薬師如来像は延暦寺本尊と同じ霊木から造られた、

最澄自作の像という由緒ある像だということで延暦寺に移された。

その代わりに洛北の御菩薩池から移されたのが、

横蔵寺の現本尊である薬師如来像であるという。

【石垣】

駐車場はこんな田舎なのに300円と有料でした。

まぁ、観光寺院でもあるので仕方ない。

少し離れた場所の駐車場は無料っぽかった。

【医王橋】

境内入口。

風情があって良い。

【石垣】

苔むした石垣がたまらない。

【境内社】

【本坊門】

渋い。

【仁王門】

こちらも渋い。

まさにいぶし銀といった渋さですね。

延宝3年(1675)再建されたもの。

【三重塔】

渋い。

このお寺は何もかも渋い。

渋いものばっかりだわ。(笑)

もし霧があったら幽玄な雰囲気で更に最高でしょうね。

【本堂】

本堂も渋い。

渋いしか書いてない。(笑)

御本尊は厨子に安置され60年に一度の秘仏。

【鎮守社】

【境内社】

【参道】

【観音堂】

【宝物館】

【境内】

【瑠璃殿】

こちらに20数体もの重文の仏様達が安置されていて、

見応えたっぷりで堪能できました。

残念ながら撮影禁止でした。

拝観料500円要。

【舎利堂】

こちらに舎利仏が祀られていて近くで見れます。

カッパのミイラは見たことがありますが、

舎利仏は初めて見ました。

黒く小さくなった舎利仏は畏怖の念を抱かざるを得ない。

凄まじいものを感じました。

画像は勿論撮影禁止なのでありませんが、

ネットでは見ることが出来ます。

【舎利仏】

舎利堂に安置される舎利仏は妙心法師という人物の遺体である。

妙心法師は横蔵寺の地元の村の出身で俗名を古野小市良と言った。

天明元年(1781)に生まれ諸国を巡って仏道修行をし、

文化14年(1817)断食修行の後、今の山梨県都留市の御正体山で即身成仏したという。

遺体は何らの加工もなく自然にミイラ化したとされ、日本のミイラ仏の中では最も若い。

当初は成仏した地の山梨県都留郡鹿留村で保存されていたが、明治初年に山梨県庁に移され、

明治13年(1880)に明治天皇が天覧になられた際に、故郷へ戻すようにとのお言葉があり、

明治23年(1890)本人の出身地の横蔵寺に移された。

【御堂】

【境内】

【御朱印】

書置きを二体いただきました。

横蔵寺はこれにて参拝終了。

渋い伽藍と素晴らしい仏様と舎利仏があり、

とても充実した参拝が出来ました。

全くケチのつけようが無いお寺で、

個人的に華厳寺より横蔵寺の方が凄いと思いました。