風呂入って、風呂屋の休憩用のソファーで思いっきり居眠りしてやりました。

今日は昨日と反対側に行きます。

次の駅は「恋し浜」、素敵な駅名ですね。

「吉浜駅」

まずは川沿いを歩いていきます。

ボーボーだという情報でしたが、昨日に比べるとかわいいもんでした。

あ、蝶だ!

ルート合っているか心配になるほどの森、森、森。

出ました。安心材料。

テープなどにより、難しいルートとは全く感じられませんでした。

わかりました。見守ってください。

名物。イス。

まあ、こうなりますよね。

てんとう虫の模型。色々考えますね。

と思ったその時⋯

背後から声をかけられました。

越喜来の「潮目」

なんとも印象的な建物です。

潮目に立ち寄らずに駒を進めました。

こんな案内板もありました。

暑い中、座り込んでお仕事。ご苦労さまです。

「小石浜」なるほど、これが「恋し浜」になったんですね?

日が陰って少し涼しくなったころに綾里駅に戻りました。今夜のねぐらもここにします。

窓に網をかけ窓を5cmぐらい両側開けて、扇風機回しました。

22時には寝たので、自然に4時30分に目が覚めました。

綾里駅はホームが分かれています。下り線に渡ります。

1人の少年が4時半過きから上り列車を待っていました。

2時間近く待つことになるけど、どうした?

今日は昨日と反対側に行きます。

次の駅は「恋し浜」、素敵な駅名ですね。

恋人たちの聖地(? 使い方間違ってない?)なのか、待合室もなんだか凄そう。

車窓から撮ったので、よくわかりませんでした。

ルート付近にあるので、歩いて寄ってみましょう。

「吉浜駅」

なかなか綺麗な待合室でした。

まずは川沿いを歩いていきます。

ボーボーだという情報でしたが、昨日に比べるとかわいいもんでした。

これ以上ボーボーの箇所はありませんでした。

あ、蝶だ!

上手く撮れるかな?

ルート合っているか心配になるほどの森、森、森。

出ました。安心材料。

テープなどにより、難しいルートとは全く感じられませんでした。

わかりました。見守ってください。

名物。イス。

まあ、こうなりますよね。

ここに何人の人が尻跡つけたのかな?

てんとう虫の模型。色々考えますね。

ありがとうございます。

「ぜ」の意味は?

越喜来の皆さん、ベンチをありがとう。

舗装路が見えてきました。

気持ちよく歩けました。

鹿よけネットを越えると、住宅地になりました。

あとはオンロードになります。

「お勧めコース」

正規ルート以外にも、こういったバリエーションルートを提案してくれるのが越喜来のローカルたちの良いところです。

と思ったその時⋯

背後から声をかけられました。

『あのーすみません、トレイルの方ですか?』

交差点で右手から来た学生とおぼしき少年が追いついてきて僕にこう問いかけてきました。

僕『ええ、そうです』

少年『あのー僕、トレイル事務局で働いている○○の息子です。頑張って下さい!』

と激励されました。

母親がこのトレイルの運営に関わっていて、色んな方に声をかけ、かけられ、大人たちに混じっているうちに人格が形成されていったのでしょう。

普通じゃ知らない人に声なんて簡単にかけられるものではないですよね。

高校生ぐらいでした。

あっという間にどんどん歩いて行きました。

越喜来の「潮目」

ハイカーのオアシスとして多くの人が立ち寄ります。

なんとも印象的な建物です。

震災遺品などが展示されているようです。

潮目に立ち寄らずに駒を進めました。

今日は孤独になりたい日でした。

テーブルと切り株のチェアがありました。

ここでグレープフルーツを食べました。

とにかく暑い。

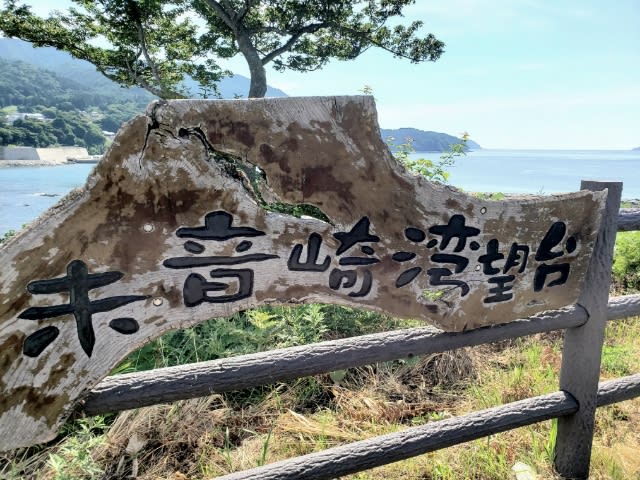

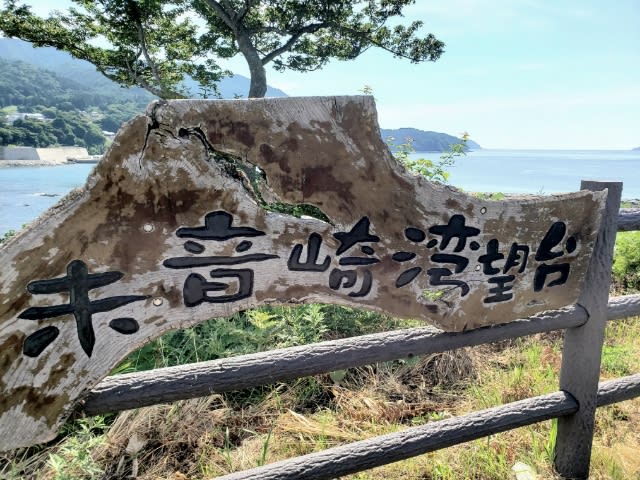

展望台ならぬ「湾望台」。

こんな案内板もありました。

暑い中、座り込んでお仕事。ご苦労さまです。

「小石浜」なるほど、これが「恋し浜」になったんですね?

ルートから少し入って恋し浜駅。

あとから一組の男女が来ました。

「いい眺め〜」と女性が言いました。

待合室の内部はこうなっていました。

すごいですね。

そして綾里駅に到着しました。

暑さのせいか、ものすごく疲れました。

そのあと、トイレ前の水道でひとっ風呂浴びました。

歩きながら(山道は別として)朗読アプリで物語を聞いています。

この2日間は「湊かなえ さんの 告白」を聞きました。

トレイルを歩く理由の一つは、物語を聴く時間を作りたいからなのかもしれません。

様々な思考や感覚が浮かび、僕の心や考え方に影響を与えています。

本を読む時間がとれない僕にとって、心と身体の鍛錬になるこの時がとても大切なものとなりました。

今は外の音が聞こえるイヤホンもたくさん出ていますよ。

おしまい。

歩行距離 20.8km

累計登坂標高差 +906m

所要時間 6時間

33,000歩

2日間合計

歩行距離 48.9km

累計登坂標高差 +2,209m

所要時間 14時間50分

85,300歩