2018年『ルーヴル美術館展』_「ムガル朝インドの絵画」

https://blog.goo.ne.jp/ahanben1339/e/a840f23a90d83e5b36d37254e889a0e4

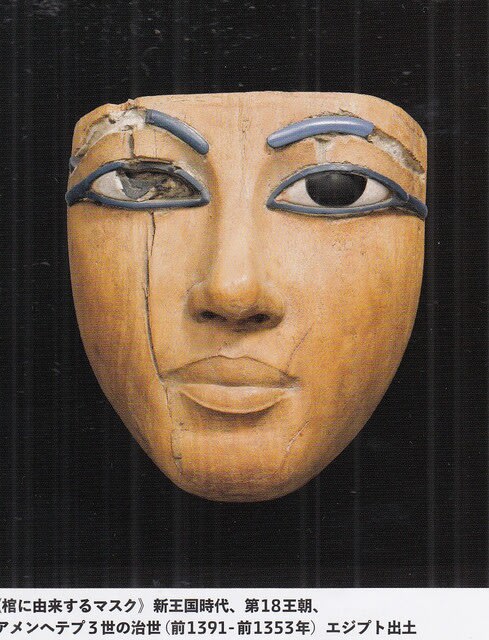

《棺に由来するマスク》

エジプト出土

新王国時代、第18王朝、アメンヘテプ3世の治世(前1391-前1353年)

木、黒色・白色の石、青色のガラス

古代エジプト美術部門

「およそ3400年前、この作品が作られた時代のエジプトでは、亡くなった人の顔立ちを再現するのではなく、その人が死後の世界を永遠にいきるための、理想の顔が表現されました。あなたは、このマスクのどんなところが、「理想的」だと思いますか?」

(会場で配布されていた『ルーヴル美術館展-ジュニアガイド』より)

《女性の肖像》

エジプト、テーベ(?)出土

2世紀後半

蠟(ろう)画/板(シナノキ)

古代エジプト美術部門

会場に入ると最初に出会ったのは、古代エジプト美術部門より出展された2点でした。プロローグで「マスクー肖像の起源」として紹介されていました。《女性の肖像》の写真は公式HPに紹介されています。

公式サイトには、二つの異なるマスクについてこう紹介されています。先日『古代エジプト展-美しき棺のメッセージ』で「死者の書」などをみたあとでこうして振り返ると、来世で永遠に豊かに楽しく暮らしたいと願った古代エジプトの世界観がより深く理解できます。

「古代エジプトでは、来世での生を死者に確約するために、亡骸をミイラにしました。古王国・中王国時代(前2700頃-前1710頃)はミイラの頭を直接マスクで覆いましたが、新王国時代(前1570頃-前1070頃)にはミイラをかたどった人型棺が普及し、その蓋の頭部がマスクで飾られるようになります。この時代のマスクの顔は、故人の容貌に似せたものではなく、理想化・様式化された顔でした。

しかし時代が下って1-3世紀頃になると、ミイラの顔は板に描かれた肖像画で覆われるようになります。「ファイユームの肖像画」と通称されるこのタイプのミイラ肖像画では、写実性・肖似性が重視され、故人の顔立ちが生き生きと描写されました。

来世で生き永らえるという同じ願いに根ざし、同じエジプトで制作されながら、対極的な表現をなす2つのマスクは、あらゆる肖像作品に通底する「理想化・様式化」と「写実性・肖似性」という問題を象徴的に示しています。」

2018年ルーヴル美術館展公式HP

https://www.ntv.co.jp/louvre2018/gallery/

古代ギリシャ・エトルリア・ローマ美術部門からの出展で「権威ある女性」として紹介されていたのはクレオパトラ7世の祖先にあたる女性の肖像でした。こちらも画像はありませんが「クレオパトラ2世」で検索するとすぐにでてきます。

《クレオパトラ2世、またはクレオパトラ3世の肖像》

出土地不詳

エジプトで制作

前2世紀後半

大理石

古代ギリシャ・エトルリア・ローマ美術部門

訪れた当日の記事にも書きましたが、クレオパトラの祖先にあたる女性のきっとした彫像も印象的でした。血を絶やさないために血縁結婚を繰り返して、そのために血縁同士の争いもすさまじくて、自分の兄と結婚したクレオパトラは、弟に兄を殺されるとその弟と結婚したというイヤホンガイドの説明でした。すごいですね、すごくきつくきりっとした表情でした。

一般的にクレオパトラとして知られるのはクレオパトラ7世、花組『アウグストゥス』で凪七瑠海さんが演じていました。小さいお顔と筋肉で引き締まった美脚、そして国を守る強さとアントニウスに惹かれていく孤独、古代エジプトの扮装がよくお似合いですごくきれいでした。

今振り返るとこの頃すでに右足が短くなっていたであろうから、訪問で歩き続けたのは相当足腰にこたえていたはず。それでもって休日に美術館展に出かけたことは正常にはまっていない股関節の骨をすり減らしたいうことでした。それでも仕事することは必要だったし(今もですが・・・)、休日に非日常的な時間を過ごすことも必要でした。リハビリは順調にいっていると思います。時間ないとできなかった楽しい思い出、少しずつ振り返り・・・。

https://blog.goo.ne.jp/ahanben1339/e/a840f23a90d83e5b36d37254e889a0e4

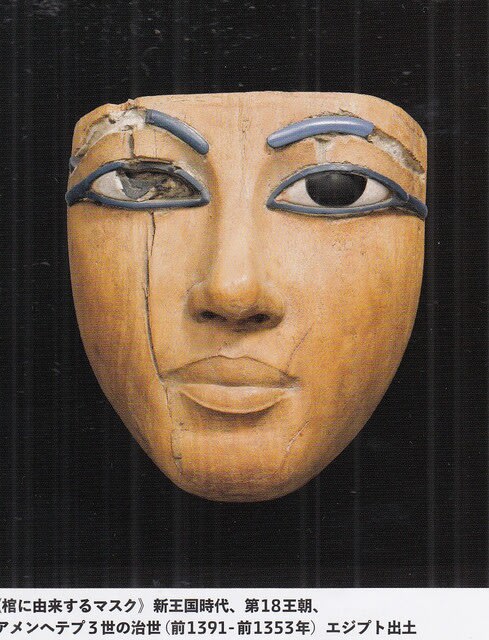

《棺に由来するマスク》

エジプト出土

新王国時代、第18王朝、アメンヘテプ3世の治世(前1391-前1353年)

木、黒色・白色の石、青色のガラス

古代エジプト美術部門

「およそ3400年前、この作品が作られた時代のエジプトでは、亡くなった人の顔立ちを再現するのではなく、その人が死後の世界を永遠にいきるための、理想の顔が表現されました。あなたは、このマスクのどんなところが、「理想的」だと思いますか?」

(会場で配布されていた『ルーヴル美術館展-ジュニアガイド』より)

《女性の肖像》

エジプト、テーベ(?)出土

2世紀後半

蠟(ろう)画/板(シナノキ)

古代エジプト美術部門

会場に入ると最初に出会ったのは、古代エジプト美術部門より出展された2点でした。プロローグで「マスクー肖像の起源」として紹介されていました。《女性の肖像》の写真は公式HPに紹介されています。

公式サイトには、二つの異なるマスクについてこう紹介されています。先日『古代エジプト展-美しき棺のメッセージ』で「死者の書」などをみたあとでこうして振り返ると、来世で永遠に豊かに楽しく暮らしたいと願った古代エジプトの世界観がより深く理解できます。

「古代エジプトでは、来世での生を死者に確約するために、亡骸をミイラにしました。古王国・中王国時代(前2700頃-前1710頃)はミイラの頭を直接マスクで覆いましたが、新王国時代(前1570頃-前1070頃)にはミイラをかたどった人型棺が普及し、その蓋の頭部がマスクで飾られるようになります。この時代のマスクの顔は、故人の容貌に似せたものではなく、理想化・様式化された顔でした。

しかし時代が下って1-3世紀頃になると、ミイラの顔は板に描かれた肖像画で覆われるようになります。「ファイユームの肖像画」と通称されるこのタイプのミイラ肖像画では、写実性・肖似性が重視され、故人の顔立ちが生き生きと描写されました。

来世で生き永らえるという同じ願いに根ざし、同じエジプトで制作されながら、対極的な表現をなす2つのマスクは、あらゆる肖像作品に通底する「理想化・様式化」と「写実性・肖似性」という問題を象徴的に示しています。」

2018年ルーヴル美術館展公式HP

https://www.ntv.co.jp/louvre2018/gallery/

古代ギリシャ・エトルリア・ローマ美術部門からの出展で「権威ある女性」として紹介されていたのはクレオパトラ7世の祖先にあたる女性の肖像でした。こちらも画像はありませんが「クレオパトラ2世」で検索するとすぐにでてきます。

《クレオパトラ2世、またはクレオパトラ3世の肖像》

出土地不詳

エジプトで制作

前2世紀後半

大理石

古代ギリシャ・エトルリア・ローマ美術部門

訪れた当日の記事にも書きましたが、クレオパトラの祖先にあたる女性のきっとした彫像も印象的でした。血を絶やさないために血縁結婚を繰り返して、そのために血縁同士の争いもすさまじくて、自分の兄と結婚したクレオパトラは、弟に兄を殺されるとその弟と結婚したというイヤホンガイドの説明でした。すごいですね、すごくきつくきりっとした表情でした。

一般的にクレオパトラとして知られるのはクレオパトラ7世、花組『アウグストゥス』で凪七瑠海さんが演じていました。小さいお顔と筋肉で引き締まった美脚、そして国を守る強さとアントニウスに惹かれていく孤独、古代エジプトの扮装がよくお似合いですごくきれいでした。

今振り返るとこの頃すでに右足が短くなっていたであろうから、訪問で歩き続けたのは相当足腰にこたえていたはず。それでもって休日に美術館展に出かけたことは正常にはまっていない股関節の骨をすり減らしたいうことでした。それでも仕事することは必要だったし(今もですが・・・)、休日に非日常的な時間を過ごすことも必要でした。リハビリは順調にいっていると思います。時間ないとできなかった楽しい思い出、少しずつ振り返り・・・。