わかりづらくってごめんなさい。こちらの記事の続きです。

2018年9月22日_2018年『モーツァルト』_家族の物語

https://blog.goo.ne.jp/ahanben1339/e/d6e0021f79b76b90411634a1f521b5cd

昨日のお昼休み、タブレット端末で動画を流していたら、たまたま自動再生で香寿たつきさんヴァルトシュテッテン男爵夫人の「星から降る金」の動画が流れました。あまりにドラマチックな歌声に、昼休みなのに涙が出そうになりました。ヴォルフガングを自分の庇護のもとにおこうとするレオポルトを戒める歌、父のもとを飛び立ちたいともがくヴォルフガングの背中を押す歌。

「夜空の星から降る金をさがして知らない国へ~♪」

「なりたいものになるため星からの金を求めて一人旅に出るの~♪」

「あこがれの精は王子にささやく、旅立てと~♪」

『モーツァルト』、よくできている作品だなあとしみじみ。

「2014年公演のプログラムより モーツァルト~父と子の肖像~

18世紀という時代にあって、製本師という職人の家に生まれた人間がやがては宮廷音楽家にまで昇りつめるというキャリアの道筋において、遭遇する困難辛苦がいかばかりのものであったのかは容易に想像できる。そして父がなりふり構わずに息子や娘に教え込もうとした人生指南、現代風に言えばキャリア教育の内実も、彼が苦難続きの紆余曲折を経て実社会で経験したものそのものであり、社会や他人をコントロールする、言うなれば、「したたかな処世術」であったのだ。そこには他人から見ればなんとも理解しがたい、レオポルト自身の多面的な人柄が反映され、それがために処世術のひとつひとつも、ときに矛盾し、ときに複雑に絡み合った。これもまた、いかにレオポルトが歩んだ半生そのものが、一筋縄でいかなかったものであったのかを物語っているのかもしれない。

彼の処世術は「戦略」そのものであった。目標を定め、実現のための手段を冷静に判断するのは常識だが、人を欺くことも決していとわなかった。同時に思わぬところで、彼の押さえこまれていた感情が漏れたりする。冷徹な策略家であったレオポルトが、人間的な側面を垣間見せる瞬間でもある。彼と同じような人生を歩んだ人間には、このような戦略も身にしみて理解できるはずだ。はたして息子や娘が、父の苦難続きの半生の結実でもあるこの「戦略的思考」をどれだけ自分たちの人生で活用していけるのであろうか。

いつの世も同じ、子どもは親が思うようには育たず、やがて親から独立していく。しかしいずこの親も子も経験する、こうした人生の「危機」が、モーツァルト父子の場合には、親子関係の危機となり、また父自身のキャリアの危機にも直結したことが、不幸であり宿命であった。とりわけ、息子の就職や結婚という息子自身の問題が、親たちの老後の生活を左右しただけに、息子の勝手にさせておける問題ではなかった。またこの問題が深刻であればあるほど、それはレオポルトと息子の関係に水を差すどころか、最終的に楔(くさび)を打ち込むまでになるのだ。父は自身の戦略的な処世術でもって、息子を成功へ導びこうとしたし、ザルツブルクにおいて自分の目が届く範囲に押し込めようと懸命な努力をしたのだが、息子はまったく「同じ」戦略的な処世術、つまり父から教え込まれた戦略でもって、その頸木から脱出をはかったのである。ウィーンに出た息子は最終的に「宮廷作曲家」の称号を手にするわけだが、レオポルトはその晴姿を見ないうちに亡くなってしまう、なんとも後味の悪い結果ではあるが、それがまたふたりの人生をよりリアルなものにしているのかもしれない。」

2014年に書こうとして書けなかったこと、ようやく書けました。モーツァルトの家族の物語。家族はむずかしい、家族であるゆえにむずかしい。生きることはたたかい、生きることはむずかしい。モーツァルトの音楽が後世に残っていることに救いがあります。

「たたかい終わり、命果てるとも、評価は残る~♪」。

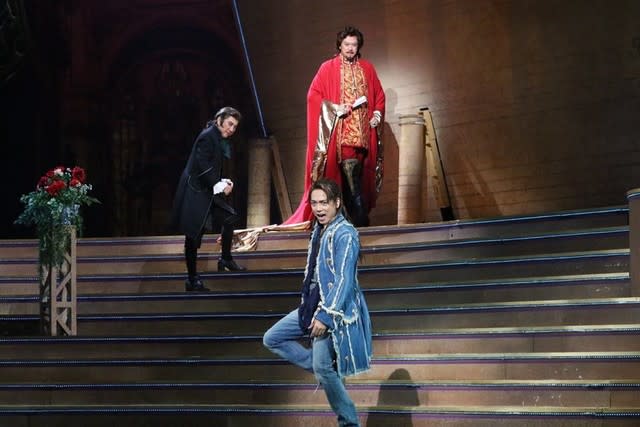

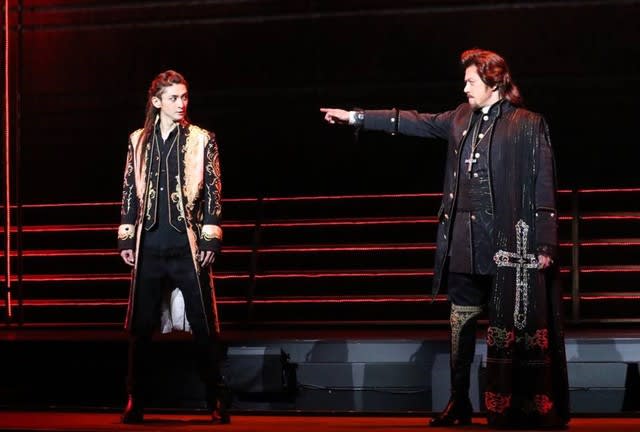

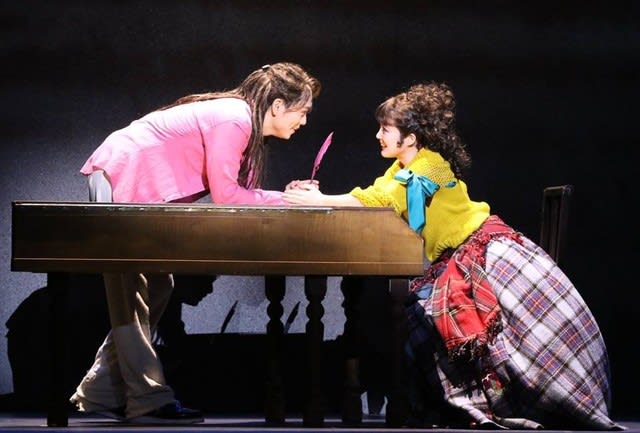

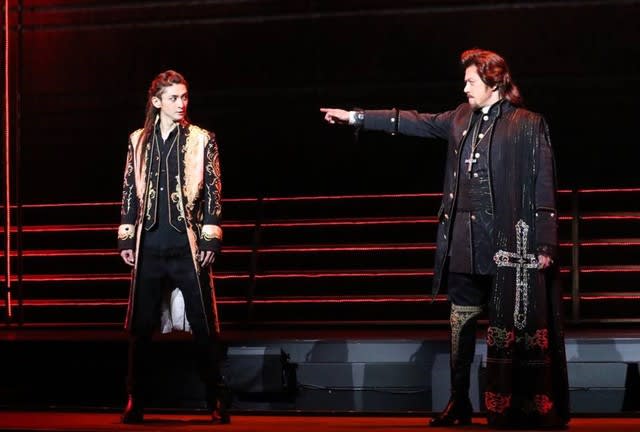

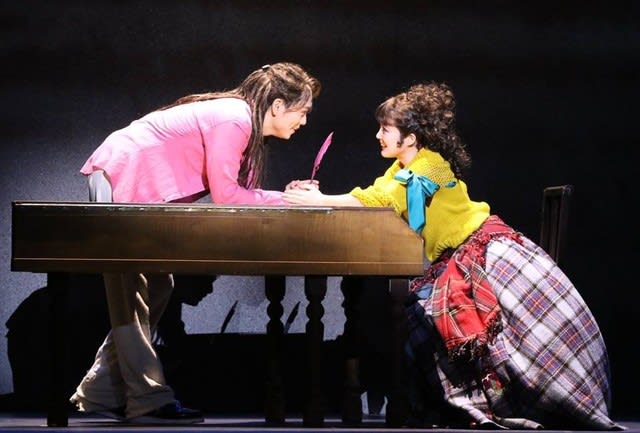

舞台写真は東宝の公式FBよりより転用しています。

今回縁がなかったけど木下晴香ちゃんコンスタンチェ、すごく歌うまだし可愛かっただろうなあ。キムを演じられるまでに成長してほしい。

山口祐一郎さんは声の出るところが違っていていやらしさ最高でした。

2012年の『エリザベート』、ルドルフデビューの時には声も線もひたすら細くってほんとにこわれそうだった印象の古川さんが、こうして銀橋で祐一郎さんと渡り合えるまでに成長したの感慨深いと同時になぜか一抹のさみしさがありました。こわれそうな危うさがそれはそれでよかった(観客って勝手ね、自分のこと)。

アイドルが帝劇はどうなのか正直よくわからない・・・。

(生田ちゃん、可愛いけどロミジュリで苦手でした)

アマデがずっと譜面を書き続けてきた大切な羽ペンをヴォルフガングに差し出し、その羽ペンを胸に刺して最期を迎える場面は壮絶でしたが古川さんヴォルフガングには希望がありました。

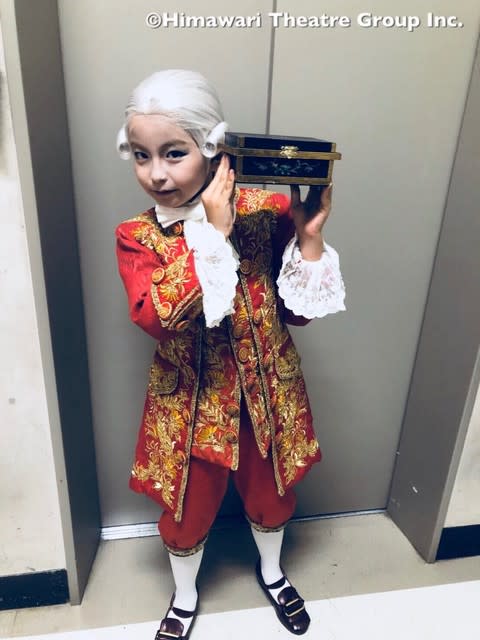

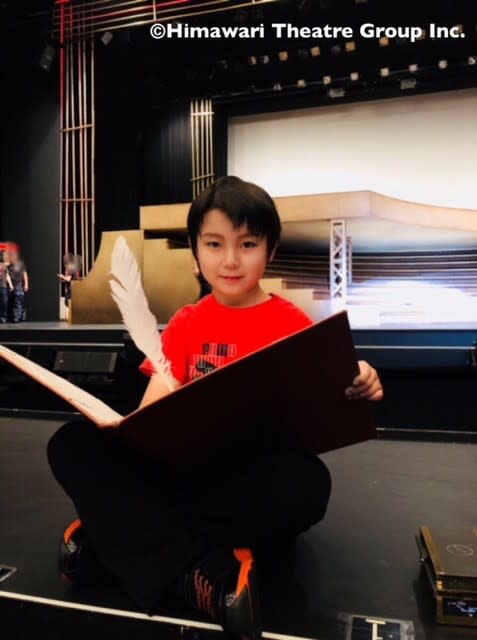

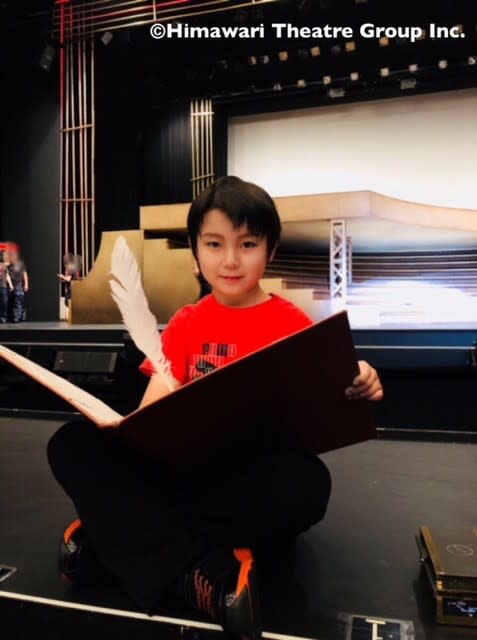

劇団ひまわりの公式ツィッターより転用しています。

爽介君アマデ、小さい体で、才能から逃れることなんか許さないぞ!とばかりに、ヴォルフガングを見つめる眼力がすごかった。パワー全開。ヴォルフガングにとびかかるシーン、すごかった。6月9日の、「今日は僕のためにありがとうございました」っていう挨拶、古川さんが仕込んだものであとで二人で怒られたとか。

憲ちゃんアマデ、爽介君とは違う役作り。出会えてよかった。子役ちゃんすごい。

二人がヴォルフガングとして戻ってくるまで生き延びて見届けたいなあ。

10年以上先の話、どうでしょうか。清史郎君はだんだん近づいてきた。

2018年9月22日_2018年『モーツァルト』_家族の物語

https://blog.goo.ne.jp/ahanben1339/e/d6e0021f79b76b90411634a1f521b5cd

昨日のお昼休み、タブレット端末で動画を流していたら、たまたま自動再生で香寿たつきさんヴァルトシュテッテン男爵夫人の「星から降る金」の動画が流れました。あまりにドラマチックな歌声に、昼休みなのに涙が出そうになりました。ヴォルフガングを自分の庇護のもとにおこうとするレオポルトを戒める歌、父のもとを飛び立ちたいともがくヴォルフガングの背中を押す歌。

「夜空の星から降る金をさがして知らない国へ~♪」

「なりたいものになるため星からの金を求めて一人旅に出るの~♪」

「あこがれの精は王子にささやく、旅立てと~♪」

『モーツァルト』、よくできている作品だなあとしみじみ。

「2014年公演のプログラムより モーツァルト~父と子の肖像~

18世紀という時代にあって、製本師という職人の家に生まれた人間がやがては宮廷音楽家にまで昇りつめるというキャリアの道筋において、遭遇する困難辛苦がいかばかりのものであったのかは容易に想像できる。そして父がなりふり構わずに息子や娘に教え込もうとした人生指南、現代風に言えばキャリア教育の内実も、彼が苦難続きの紆余曲折を経て実社会で経験したものそのものであり、社会や他人をコントロールする、言うなれば、「したたかな処世術」であったのだ。そこには他人から見ればなんとも理解しがたい、レオポルト自身の多面的な人柄が反映され、それがために処世術のひとつひとつも、ときに矛盾し、ときに複雑に絡み合った。これもまた、いかにレオポルトが歩んだ半生そのものが、一筋縄でいかなかったものであったのかを物語っているのかもしれない。

彼の処世術は「戦略」そのものであった。目標を定め、実現のための手段を冷静に判断するのは常識だが、人を欺くことも決していとわなかった。同時に思わぬところで、彼の押さえこまれていた感情が漏れたりする。冷徹な策略家であったレオポルトが、人間的な側面を垣間見せる瞬間でもある。彼と同じような人生を歩んだ人間には、このような戦略も身にしみて理解できるはずだ。はたして息子や娘が、父の苦難続きの半生の結実でもあるこの「戦略的思考」をどれだけ自分たちの人生で活用していけるのであろうか。

いつの世も同じ、子どもは親が思うようには育たず、やがて親から独立していく。しかしいずこの親も子も経験する、こうした人生の「危機」が、モーツァルト父子の場合には、親子関係の危機となり、また父自身のキャリアの危機にも直結したことが、不幸であり宿命であった。とりわけ、息子の就職や結婚という息子自身の問題が、親たちの老後の生活を左右しただけに、息子の勝手にさせておける問題ではなかった。またこの問題が深刻であればあるほど、それはレオポルトと息子の関係に水を差すどころか、最終的に楔(くさび)を打ち込むまでになるのだ。父は自身の戦略的な処世術でもって、息子を成功へ導びこうとしたし、ザルツブルクにおいて自分の目が届く範囲に押し込めようと懸命な努力をしたのだが、息子はまったく「同じ」戦略的な処世術、つまり父から教え込まれた戦略でもって、その頸木から脱出をはかったのである。ウィーンに出た息子は最終的に「宮廷作曲家」の称号を手にするわけだが、レオポルトはその晴姿を見ないうちに亡くなってしまう、なんとも後味の悪い結果ではあるが、それがまたふたりの人生をよりリアルなものにしているのかもしれない。」

2014年に書こうとして書けなかったこと、ようやく書けました。モーツァルトの家族の物語。家族はむずかしい、家族であるゆえにむずかしい。生きることはたたかい、生きることはむずかしい。モーツァルトの音楽が後世に残っていることに救いがあります。

「たたかい終わり、命果てるとも、評価は残る~♪」。

舞台写真は東宝の公式FBよりより転用しています。

今回縁がなかったけど木下晴香ちゃんコンスタンチェ、すごく歌うまだし可愛かっただろうなあ。キムを演じられるまでに成長してほしい。

山口祐一郎さんは声の出るところが違っていていやらしさ最高でした。

2012年の『エリザベート』、ルドルフデビューの時には声も線もひたすら細くってほんとにこわれそうだった印象の古川さんが、こうして銀橋で祐一郎さんと渡り合えるまでに成長したの感慨深いと同時になぜか一抹のさみしさがありました。こわれそうな危うさがそれはそれでよかった(観客って勝手ね、自分のこと)。

アイドルが帝劇はどうなのか正直よくわからない・・・。

(生田ちゃん、可愛いけどロミジュリで苦手でした)

アマデがずっと譜面を書き続けてきた大切な羽ペンをヴォルフガングに差し出し、その羽ペンを胸に刺して最期を迎える場面は壮絶でしたが古川さんヴォルフガングには希望がありました。

劇団ひまわりの公式ツィッターより転用しています。

爽介君アマデ、小さい体で、才能から逃れることなんか許さないぞ!とばかりに、ヴォルフガングを見つめる眼力がすごかった。パワー全開。ヴォルフガングにとびかかるシーン、すごかった。6月9日の、「今日は僕のためにありがとうございました」っていう挨拶、古川さんが仕込んだものであとで二人で怒られたとか。

憲ちゃんアマデ、爽介君とは違う役作り。出会えてよかった。子役ちゃんすごい。

二人がヴォルフガングとして戻ってくるまで生き延びて見届けたいなあ。

10年以上先の話、どうでしょうか。清史郎君はだんだん近づいてきた。