今年の10月を以って初代の国立劇場での公演は終了し、長きに亘っての建て替え工事が始められます。

観劇する事も良いですが、数々の絵画や彫像が飾られています。保管の為など貸出されて特別展が開催されれば、人気が出るのは想像に難くありません。今回、国立劇場に伺えば観劇代だけで素敵な芸術品を見る事ができます。

歌舞伎と言えば、開演前や開園後の幕間で頂くお弁当の一つのお楽しみです。西洋などの観劇などには無い江戸時代からの観劇や相撲観戦の楽しい習慣(風習)でした。勿論、歌舞伎ですから我が家も国立劇場に入ると直ぐにお弁当やさんに直行しました。(18番などレストランもあります。)そこは歌舞伎座程のお弁当はありませんでしたが、柿の葉寿司があるとの事。で、楽しみにして向かいましたがこの日は有りませんでした。今は何時も無いのかもしれません。それでも、お弁当を頂いてからの観劇です。

1

2 家内は幕の内弁当「花御膳」で私は柿の葉寿司無い事の落胆の傷も癒えづに「おにぎり弁当」です。

3 おむすびのお弁当と幕の内のお弁当を頂きました。

4 レストラン・18番の脇にもその他至る所の座席では食事を頂いている人がたくさんいました。それでも、食べる事が出来る場所も大幅に増えていた感じです。

5 お食事処「十八番・おはこ」です。

6 一階の入口を入ると正面に鎮座している鏡獅子(平櫛田中作、ひらぐしでんちゅう)です。以前は左右の階段の中央に在ったようです。その写真を見るとエスカレーターも設置されていない時代です。国立劇場開場50周年記念サイトはこちらです。

7 着席すると同時に一枚だけ緞帳を撮影させて頂きました。この後すぐに携帯のスイッチをオフにしました。

8 樫山南風の「鯉」です。

9 川端龍子(かわばた りゅうし)の「天橋図」です。

10 鏑木清方「野崎村」です。

11

13

14

16

17

18

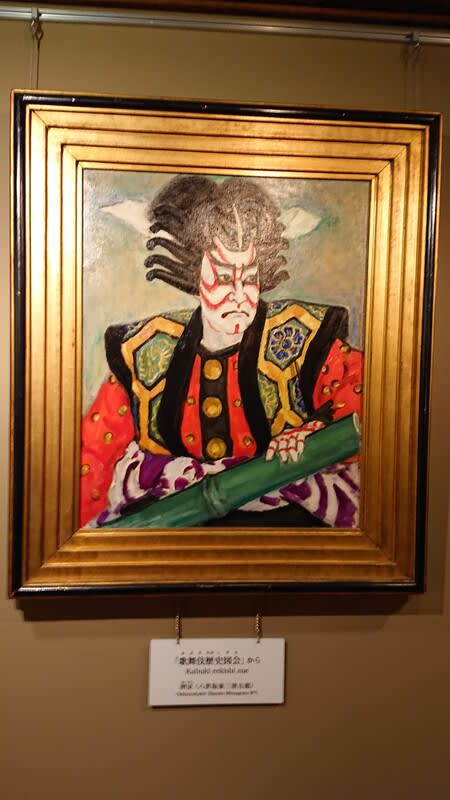

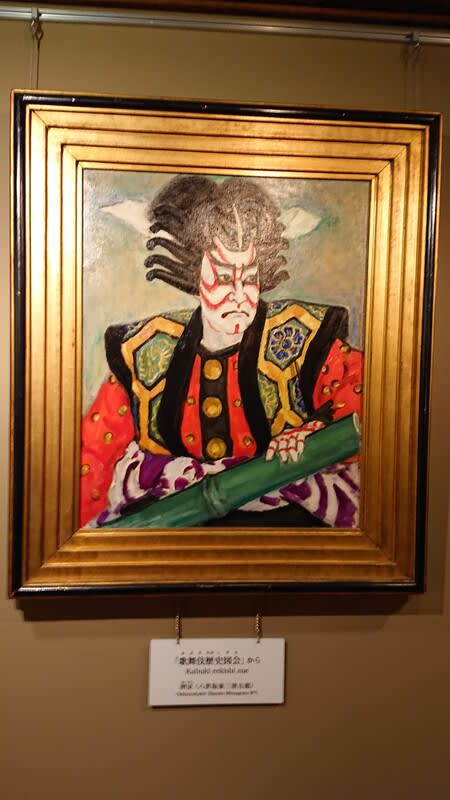

19 隈取を見るとヴェネツィアのサン・マルコ広場のカフェを思い出します。そのフローリアンの壁に飾られていたスワロフスキーのクリスタル製品の隈取も圧巻でした。

20

21 半蔵門から国立劇場に向かう時と、上演中は雨が降って強い風がふいていましたが、帰る時には雨は止んでいました。皇居方向を撮影しています。由緒ある桜の様ですが高札を見てきませんでした。

22 隣の最高裁が少しだけ写っています。

99